| SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8 | SOFTWARE MANUAL |

| 9. オプションと設定 | ||||||||

9.1. 現像結果保存設定

「現像結果保存設定」では、現像処理結果を保存するファイルについての設定や、現像処理についての設定をおこないます。

メニューの[オプション(O)]-[現像結果保存設定(E)]を選択すると、「現像結果保存設定」ダイアログが表示されます。

メニューの[オプション(O)]-[現像結果保存設定(E)]を選択すると、「現像結果保存設定」ダイアログが表示されます。

9.1.1. テイスト

9.1.1. テイスト

現像結果の保存先フォルダの初期値の設定を定義します。現像結果の保存先フォルダは保存時に任意に設定することができますので、ここでは初期値として表示されるフォルダが定義されます。

現像結果の保存先フォルダの初期値の設定を定義します。現像結果の保存先フォルダは保存時に任意に設定することができますので、ここでは初期値として表示されるフォルダが定義されます。

バッチ現像では「バッチ現像処理」ダイアログで別途設定したフォルダに保存されますので、ここでの設定には影響されません。

9.1.4. JPEG・TIFFに記録する付帯情報

9.1.4. JPEG・TIFFに記録する付帯情報

現像結果の保存時に、JPEGやTIFF画像のファイル名として設定される初期値を定義します。 初期の設定ではRAWデータファイルと同一のベース名("%N"コントロール文字)が設定されています。

現像結果の保存時に、JPEGやTIFF画像のファイル名として設定される初期値を定義します。 初期の設定ではRAWデータファイルと同一のベース名("%N"コントロール文字)が設定されています。

1コマずつ現像する場合に、ファイル名は任意に設定することができますので、ここでは初期値として表示されるファイル名が定義されます。

バッチ現像では、ここで定義したファイル名が使用されます。

ここではコントロール文字の使用が可能で、[ベース][焦点距離][F値][Shutter][ISO感度][年月日][時分秒]のボタンをクリックすると対応するコントロール文字が自動的に入力されます。

[初期化]ボタンをクリックすると初期化されて"%N"となります。コントロール文字は命名規則に従って直接キーボードから入力することもできます。

【現像結果保存ファイルの初期値に使用可能なコントロール文字】

メニューの[オプション(O)]-[現像結果保存設定(E)]を選択すると、「現像結果保存設定」ダイアログが表示されます。

メニューの[オプション(O)]-[現像結果保存設定(E)]を選択すると、「現像結果保存設定」ダイアログが表示されます。 9.1.1. テイスト

9.1.1. テイスト 「現像結果保存設定」の設定状態はテイストとして記録保存することができます。

よく使う設定は、テイストに登録しておくことで、簡単に呼び出すことができます。

9.1.2. ファイル種別の設定 よく使う設定は、テイストに登録しておくことで、簡単に呼び出すことができます。

| (1) | テイストの選択 |

登録されているテイストをドロップダウンリストから選択することで、「現像結果保存設定」の切り替えができます。

この操作は、「現像結果保存設定」ダイアログでできますが、1コマ現像をおこなう際に使用する「1コマ現像」ダイアログや、バッチ現像のダイアログからも選択できます。

現像結果の画像ファイルの使用用途に応じて設定の変更が必要な場合は、設定をテイストに登録しておくことで、「現像結果保存設定」ダイアログを呼び出さずに、現像処理の段階で設定の切り替えができるようになります。

この操作は、「現像結果保存設定」ダイアログでできますが、1コマ現像をおこなう際に使用する「1コマ現像」ダイアログや、バッチ現像のダイアログからも選択できます。

現像結果の画像ファイルの使用用途に応じて設定の変更が必要な場合は、設定をテイストに登録しておくことで、「現像結果保存設定」ダイアログを呼び出さずに、現像処理の段階で設定の切り替えができるようになります。

| (2) | テイストの登録 |

「現像結果保存設定」の現在の状態をテイストとして登録することができます。

をクリックすると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。 登録するテイストに適切な名前をつけて[OK]ボタンをクリックしてください。

をクリックすると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。 登録するテイストに適切な名前をつけて[OK]ボタンをクリックしてください。

をクリックすると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。 登録するテイストに適切な名前をつけて[OK]ボタンをクリックしてください。

をクリックすると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。 登録するテイストに適切な名前をつけて[OK]ボタンをクリックしてください。本ソフトウェアでは、現像結果の画像を記録保存するファイル形式として、JPEGとTIFFの2つの保存形式をサポートしています。

ここでは、JPEG/TIFFのそれぞれの保存形式で記録保存する際の設定について説明します。

JPEGは非可逆圧縮により画像を圧縮して保存する形式です。 デジタルカメラで撮影した写真の記録方式として一般的に採用されている形式です。

TIFFは、非圧縮もしくは可逆圧縮により画像を劣化させることなく保存する形式です。 他のソフトウェアなどでさらに画像を加工する場合などに用います。

ここではJPEG/TIFFで記録保存するための設定をおこないます。 JPEGとTIFFのどちらの保存形式で保存するかは、現像処理の時点で指定します。

(1) JPEG保存形式

(1) JPEG保存形式

(2) TIFF保存形式

(2) TIFF保存形式

9.1.3. 現像結果保存フォルダの初期値 ここでは、JPEG/TIFFのそれぞれの保存形式で記録保存する際の設定について説明します。

JPEGは非可逆圧縮により画像を圧縮して保存する形式です。 デジタルカメラで撮影した写真の記録方式として一般的に採用されている形式です。

TIFFは、非圧縮もしくは可逆圧縮により画像を劣化させることなく保存する形式です。 他のソフトウェアなどでさらに画像を加工する場合などに用います。

ここではJPEG/TIFFで記録保存するための設定をおこないます。 JPEGとTIFFのどちらの保存形式で保存するかは、現像処理の時点で指定します。

(1) JPEG保存形式

(1) JPEG保存形式JPEG画像ファイルとして保存する場合の設定をおこないます。

品質が高いほど画質の劣化は少ないですが、記録するデータのサイズは大きくなります。

【色情報の間引きかた】

品質が高いほど画質の劣化は少ないですが、記録するデータのサイズは大きくなります。

| (A) | 品質 | 代表的な設定を用意しています。 目的に応じて記録する画像の品質を選択してください。 「高品質」はデジタルカメラで記録されるJPEGの画質に相当します。 「カスタム設定」を選択した場合のみ「タイプ」と「品質係数」を任意に設定することができます。 |

| (B) | タイプ | 画像圧縮する際の、色情報の間引きかたとEXIF情報の有無でタイプを分類しています。 |

| (C) | 品質係数 | 量子化という方法で画像を圧縮する際の係数です。 100を指定すると、量子化による画質の劣化はなくなります。 |

【色情報の間引きかた】

JPEG画像は、RGBの色情報をYCCという色情報に変換して記録保存します。 RGBが光の3原色であるのに対して、YCCは明るさと2つの色差を表します。

Y(=明るさ)のみを残して2つの色差をなくすと、モノクロ画像になります。

JPEGでは、画像の情報として明るさは色差よりも重要な情報として取り扱います。 そして、画像を圧縮する際に、色の情報である色差を間引いてデータ量を小さくします。

「YCC444」は色差を間引かない記録方式です。 画質の劣化を最小限としたい場合は、「YCC444」を選択してください。

「YCC422」は明るさに対して色差を半分間引く記録方式です。 「YCC420」は色差を3/4間引いて、1/4だけ保存する記録方式です。

色情報を間引くと、色の境界の表現が粗くなります。

【「Exif準拠」と「Exif情報付」の違い】Y(=明るさ)のみを残して2つの色差をなくすと、モノクロ画像になります。

JPEGでは、画像の情報として明るさは色差よりも重要な情報として取り扱います。 そして、画像を圧縮する際に、色の情報である色差を間引いてデータ量を小さくします。

「YCC444」は色差を間引かない記録方式です。 画質の劣化を最小限としたい場合は、「YCC444」を選択してください。

「YCC422」は明るさに対して色差を半分間引く記録方式です。 「YCC420」は色差を3/4間引いて、1/4だけ保存する記録方式です。

色情報を間引くと、色の境界の表現が粗くなります。

Exifとはデジタルカメラ用の画像ファイルフォーマットの規格です。

「Exif情報」とは、Exifで定義されている情報を指しています。 撮影日時や撮影時のカメラの設定などの情報があります。

「Exif準拠」のタイプを選択した場合、「Exif情報」をExif規格で規定されたルールに従ってJPEG画像に埋め込みます。

「Exif情報付」のタイプを選択した場合、「Exif情報」をJPEG画像に埋め込みますが、Exif規格の規定外の方式となります。

YCC444というJPEGのフォーマットで記録することは、Exif規格では規定されていないため、本ソフトウェアではこのように表現しています。

「Exif情報」とは、Exifで定義されている情報を指しています。 撮影日時や撮影時のカメラの設定などの情報があります。

「Exif準拠」のタイプを選択した場合、「Exif情報」をExif規格で規定されたルールに従ってJPEG画像に埋め込みます。

「Exif情報付」のタイプを選択した場合、「Exif情報」をJPEG画像に埋め込みますが、Exif規格の規定外の方式となります。

YCC444というJPEGのフォーマットで記録することは、Exif規格では規定されていないため、本ソフトウェアではこのように表現しています。

| ※ | 「1コマ現像」のプレビュー表示では、JPEG保存設定での設定による画質の劣化を確かめることができます。 詳しくは、「5.1.2. 設定」を参照してください。 |

(2) TIFF保存形式

(2) TIFF保存形式TIFF画像ファイルとして保存する場合の設定をおこないます。

「カスタム設定」を選択すると、「タイプ」や「圧縮形式」などを任意に設定することができます。

「カスタム設定」を選択すると、「タイプ」や「圧縮形式」などを任意に設定することができます。

| (A) | タイプ | “RGB 8bit”もしくは“RGB 16bit”の選択ができます。 SILKYPIXの現像結果をフォトレタッチソフトで2次加工する場合には、階調性の高い16bitでの保存が有利です。 SILKYPIXは、CMYK などの RGB 以外のカラースペースへの記録保存には対応しておりません。 |

| (B) | 圧縮形式 | 「非圧縮」、「LZW低圧縮」と「LZW高圧縮 (LZW+Prediction圧縮)」(*1) の3つの方式から選択できます。 「LZW低圧縮」と「LZW高圧縮」は可逆圧縮ですので、画質の劣化はありません。 |

| *1 | 「LZW高圧縮 (LZW+Prediction圧縮)」には対応していないソフトウェアが確認されておりますのでご注意ください。 |

現像結果の保存先フォルダの初期値の設定を定義します。現像結果の保存先フォルダは保存時に任意に設定することができますので、ここでは初期値として表示されるフォルダが定義されます。

現像結果の保存先フォルダの初期値の設定を定義します。現像結果の保存先フォルダは保存時に任意に設定することができますので、ここでは初期値として表示されるフォルダが定義されます。バッチ現像では「バッチ現像処理」ダイアログで別途設定したフォルダに保存されますので、ここでの設定には影響されません。

9.1.4. JPEG・TIFFに記録する付帯情報

9.1.4. JPEG・TIFFに記録する付帯情報 ここでは、現像結果をJPEG/TIFF画像ファイルに保存する際の、ファイルに記録される付帯情報やファイルの属性などについての設定をおこないます。この設定は現像結果の画像には何ら影響を与えません。画像とともに記録される付帯情報やファイルの属性のみが影響を受けます。

カラースペースを示すICCプロファイルを記録するかどうかの設定です。初期値では有効になっています。

カラースペースを示すICCプロファイルを記録するかどうかの設定です。初期値では有効になっています。

ICCプロファイルを記録する場合、JPEGとTIFFのそれぞれの規格に準拠した方式で記録します。

カラーマネージメント対応でかつ埋め込みプロファイルに対応しているソフトウェアに、色空間情報を正確に受け渡すことができます。

9.1.5. 現像指示 | (1) | 解像度 |

JPEGやTIFFに記録される"解像度"の値を定義します。初期値では300dpiに設定されています。

この解像度の値を大きく設定しても、出力される画像の分解能が変化する訳ではなく、出力画像は全く変化しません。

ここで設定された値はExif情報の中に記録され、画像を表示または印刷する際に実際の寸法に換算するための尺度として用いられます。

解像度情報に対応していないソフトウェアの場合、この設定は意味を持ちません。よく分からない場合には、この設定は初期値のままでお使いください。

この解像度の値を大きく設定しても、出力される画像の分解能が変化する訳ではなく、出力画像は全く変化しません。

ここで設定された値はExif情報の中に記録され、画像を表示または印刷する際に実際の寸法に換算するための尺度として用いられます。

解像度情報に対応していないソフトウェアの場合、この設定は意味を持ちません。よく分からない場合には、この設定は初期値のままでお使いください。

| (2) | ICCプロファイルを記録する |

ICCプロファイルを記録する場合、JPEGとTIFFのそれぞれの規格に準拠した方式で記録します。

カラーマネージメント対応でかつ埋め込みプロファイルに対応しているソフトウェアに、色空間情報を正確に受け渡すことができます。

| (3) | 撮影時設定、現像パラメータなどを記録しない |

撮影時設定やSILKYPIX®の現像パラメータの情報を、現像結果を記録するJPEG/TIFF画像ファイルに記録するかどうかの設定です。有効にすると記録をおこないません。初期値では無効になっています。

撮影時設定はExifで規格された標準のタグに記録される情報で、撮影日時など撮影に関する情報です。現像パラメータはExif情報のメーカーノートという領域に格納されるSILKYPIX®独自の情報です。

いずれの情報も、写真の撮影ならびに現像処理に関するプライベートな情報ですので、現像結果のJPEG/TIFF画像を配布する際に、これらの情報を公開したくない場合にはこの設定を有効にしてください。

撮影時設定はExifで規格された標準のタグに記録される情報で、撮影日時など撮影に関する情報です。現像パラメータはExif情報のメーカーノートという領域に格納されるSILKYPIX®独自の情報です。

いずれの情報も、写真の撮影ならびに現像処理に関するプライベートな情報ですので、現像結果のJPEG/TIFF画像を配布する際に、これらの情報を公開したくない場合にはこの設定を有効にしてください。

| (4) | サムネイルを記録しない |

Exif情報として記録されるサムネイル画像を記録しない設定です。初期値では無効になっています。

| (5) | 回転情報をタグに記録しない |

Exif情報として記録される画像の回転情報を記録しない設定です。初期値では無効になっています。

| (6) | 個別画像処理に特殊処理と記録する |

Exif情報として記録される個別画像処理に特殊処理と記録するかどうかの設定です。初期値では有効になっています。

この設定を有効とした場合、「個別画像処理」に特殊処理と記録され、これは現像結果の画像が出力を考慮して処理が施されていることを示します。この設定は、この画像を処理する次の工程で更なる処理を禁止または低減することを期待します。

この設定を無効とした場合、「個別画像処理」タグを記録しません。

この設定が有効な場合、DPEサービスで写真のプリントを依頼した場合に、DPEサービス側で自動補正などの画像処理がおこなわれなくなる場合があります。

次の工程に対しても何らかの画像処理を求める場合は、この設定を無効にしてください。

SILKYPIXでは、ユーザーの意図を反映させた完成した画像の出力を前提としていることから、初期値ではこの設定を有効にすることで次の工程での過度な処理を抑制しています。

この設定を有効とした場合、「個別画像処理」に特殊処理と記録され、これは現像結果の画像が出力を考慮して処理が施されていることを示します。この設定は、この画像を処理する次の工程で更なる処理を禁止または低減することを期待します。

この設定を無効とした場合、「個別画像処理」タグを記録しません。

この設定が有効な場合、DPEサービスで写真のプリントを依頼した場合に、DPEサービス側で自動補正などの画像処理がおこなわれなくなる場合があります。

次の工程に対しても何らかの画像処理を求める場合は、この設定を無効にしてください。

SILKYPIXでは、ユーザーの意図を反映させた完成した画像の出力を前提としていることから、初期値ではこの設定を有効にすることで次の工程での過度な処理を抑制しています。

| (7) | 保存ファイルの拡張子を大文字にする |

現像結果を保存する際のJPEG/TIFF画像ファイルの拡張子を大文字にします。

初期値では無効となっています。

初期値では無効となっています。

| (8) | ファイルの作成日時に撮影日時を設定する |

現像結果を記録保存するJPEG/TIFF画像ファイルの属性として記録される作成・更新日時についての設定です。 初期値では無効になっています。

ファイルの作成・更新日時は、初期値では現像処理をおこなった日時が記録されます。

この設定を有効にした場合、ファイルの作成・更新日時として、現像処理対象コマの撮影日時を設定します。

現像処理対象コマに撮影日時が記録されていない場合は、現像処理対象コマのデータファイルの更新日時を撮影日時とみなします。

また、画像のプロパティで撮影日時が編集されている場合は、編集された撮影日時を設定します。

ファイルの作成・更新日時は、初期値では現像処理をおこなった日時が記録されます。

この設定を有効にした場合、ファイルの作成・更新日時として、現像処理対象コマの撮影日時を設定します。

現像処理対象コマに撮影日時が記録されていない場合は、現像処理対象コマのデータファイルの更新日時を撮影日時とみなします。

また、画像のプロパティで撮影日時が編集されている場合は、編集された撮影日時を設定します。

ここでは現像結果をJPEGやTIFFに保存する際に、どうのように現像処理するかの設定をおこないます。ここでの設定は現像結果の画像に影響します。

9.1.5.1. 回転の処理方式

回転の処理をどうするかの設定です。 初期値では「画像を回転して保存する」になっています。

回転の処理をどうするかの設定です。 初期値では「画像を回転して保存する」になっています。

9.1.5.2. 出力カラースペース

現像時のカラースペースを指定します。初期値では「現像パラメータの設定に従う」に設定されています。

現像時のカラースペースを指定します。初期値では「現像パラメータの設定に従う」に設定されています。

現像パラメータに設定してあるカラースペースにかかわらず、“sRGB”もしくは“AdobeRGB”のカラースペースとして現像をおこなうことが可能です。

例えば、普段はモニタ閲覧用に“sRGB”で現像していて、一時的に印刷用途のために“AdobeRGB”で現像し直したい場合などに活用してください。

「出力カラースペース」には以下の4つの選択肢があります。

9.1.6. 現像結果保存ファイルの初期値 9.1.5.1. 回転の処理方式

回転の処理をどうするかの設定です。 初期値では「画像を回転して保存する」になっています。

回転の処理をどうするかの設定です。 初期値では「画像を回転して保存する」になっています。| (1) | 画像を回転して保存する |

現像結果はプレビュー表示と同じ向きに回転されて保存されます。

| (2) | 回転情報をEXIF情報として記録する |

現像結果は回転処理されず、回転情報をEXIF情報として記録します。 画像自体を回転しないで、回転の指示は情報として記録することになります。この設定と同時に「回転情報をタグに記録しない」を有効にした場合は回転が正しく反映されずに保存される場合がありますのでご注意ください。

EXIF情報の回転情報に対応しているソフトウェアの場合は回転情報が設定されている画像は表示時に自動的に回転して表示する場合があります(本ソフトウェアはそうです)。このようなソフトウェアで現像結果の画像を表示する場合はこの設定にかかわらず同一の表示結果となる場合があります。

この設定を「回転情報をEXIF情報として記録する」にすることで現像結果の画像の回転方向を揃えることができますので、フォトレタッチソフトなどで2次加工する際に同一のアクションを使用したい場合などにご活用ください。

EXIF情報の回転情報に対応しているソフトウェアの場合は回転情報が設定されている画像は表示時に自動的に回転して表示する場合があります(本ソフトウェアはそうです)。このようなソフトウェアで現像結果の画像を表示する場合はこの設定にかかわらず同一の表示結果となる場合があります。

この設定を「回転情報をEXIF情報として記録する」にすることで現像結果の画像の回転方向を揃えることができますので、フォトレタッチソフトなどで2次加工する際に同一のアクションを使用したい場合などにご活用ください。

現像時のカラースペースを指定します。初期値では「現像パラメータの設定に従う」に設定されています。

現像時のカラースペースを指定します。初期値では「現像パラメータの設定に従う」に設定されています。現像パラメータに設定してあるカラースペースにかかわらず、“sRGB”もしくは“AdobeRGB”のカラースペースとして現像をおこなうことが可能です。

例えば、普段はモニタ閲覧用に“sRGB”で現像していて、一時的に印刷用途のために“AdobeRGB”で現像し直したい場合などに活用してください。

「出力カラースペース」には以下の4つの選択肢があります。

| (1) | 現像パラメータの設定に従う |

現像パラメータでは、出力カラースペースとしてsRGBもしくはAdobeRGBの指定ができます。

この設定を選択した場合は、現像パラメータで指定されたsRGBもしくはAdobeRGBのいずれかの出力カラースペースで現像処理されます。

この設定を選択した場合は、現像パラメータで指定されたsRGBもしくはAdobeRGBのいずれかの出力カラースペースで現像処理されます。

| (2) | sRGBカラースペースで現像する |

現像パラメータの設定にかかわらず、出力カラースペースをsRGBに固定して現像処理します。

| (3) | AdobeRGBカラースペースで現像する |

現像パラメータの設定にかかわらず、出力カラースペースをAdobeRGBに固定して現像処理します。

| (4) | 指定したカラースペースに変換する |

現像結果を指定したカラースペースに変換して記録保存します。 カラースペースの指定はICCプロファイルでおこないます。

OSに登録されたICCプロファイルの中で、RGB-XYZもしくはRGB-Lab形式のICCプロファイルのみ選択できます。 SILKYPIX®はCMYKカラースペースには対応しておりません。

現像処理は、現像パラメータで指定されたsRGBもしくはAdobeRGBのいずれかの出力カラースペースで行われます。 そして、出力結果が指定されたカラースペースに変換されます。

指定したカラースペースが同一であっても、現像パラメータで指定された出力カラースペースが異なる場合は同一の結果とはなりませんのでご注意ください。

この項目を選択する場合は、「ICCプロファイルを記録する」の項目は必ず有効に設定してください。

OSに登録されたICCプロファイルの中で、RGB-XYZもしくはRGB-Lab形式のICCプロファイルのみ選択できます。 SILKYPIX®はCMYKカラースペースには対応しておりません。

現像処理は、現像パラメータで指定されたsRGBもしくはAdobeRGBのいずれかの出力カラースペースで行われます。 そして、出力結果が指定されたカラースペースに変換されます。

指定したカラースペースが同一であっても、現像パラメータで指定された出力カラースペースが異なる場合は同一の結果とはなりませんのでご注意ください。

この項目を選択する場合は、「ICCプロファイルを記録する」の項目は必ず有効に設定してください。

現像結果の保存時に、JPEGやTIFF画像のファイル名として設定される初期値を定義します。 初期の設定ではRAWデータファイルと同一のベース名("%N"コントロール文字)が設定されています。

現像結果の保存時に、JPEGやTIFF画像のファイル名として設定される初期値を定義します。 初期の設定ではRAWデータファイルと同一のベース名("%N"コントロール文字)が設定されています。1コマずつ現像する場合に、ファイル名は任意に設定することができますので、ここでは初期値として表示されるファイル名が定義されます。

バッチ現像では、ここで定義したファイル名が使用されます。

ここではコントロール文字の使用が可能で、[ベース][焦点距離][F値][Shutter][ISO感度][年月日][時分秒]のボタンをクリックすると対応するコントロール文字が自動的に入力されます。

[初期化]ボタンをクリックすると初期化されて"%N"となります。コントロール文字は命名規則に従って直接キーボードから入力することもできます。

【現像結果保存ファイルの初期値に使用可能なコントロール文字】

| %N | ... | RAWデータファイルのベース名(拡張子を除いたファイル名) |

| %L | ... | 焦点距離 |

| %F | ... | F値 |

| %T | ... | シャッター速度 |

| %I | ... | ISO感度 |

| %Y | ... | 撮影日時-年(2桁) |

| %y | ... | 撮影日時-年(4桁) |

| %M | ... | 撮影日時-月 |

| %D | ... | 撮影日時-日 |

| %h | ... | 撮影日時-時 |

| %m | ... | 撮影日時-分 |

| %s | ... | 撮影日時-秒 |

| %% | ... | '%' の記述方法 |

| ※ | 一括リネームのファイル名に使用可能なコントロール文字と同一です。 |

9.2. 表示設定

プレビュー表示やサムネイル表示に関する設定をおこないます。

プレビュー表示やサムネイル表示に関する設定をおこないます。メニューの[オプション(O)]-[表示設定(D)]を選択すると、「表示設定」ダイアログが表示されます。

| ※ | スキン(=背景画像)の切り替えについては、「9.8.3. スキンの選択」をご参照ください。 |

9.2.1. カラーマネージメント

モニタに表示する際のカラーマネージメントを設定します。

モニタに表示する際のカラーマネージメントを設定します。| ※ | 本設定は、Windows版でのみ利用できます。 |

[カラーマネージメントを有効にする]チェックボックスをチェックすると、モニタプロファイルとしてモニタに関連付けられているプロファイルを使用してプレビュー表示やサムネイル表示をおこなうようになります。

カラーマネージメントが無効の場合、sRGB以外の入力カラースペースで記録されているJPEG/TIFF画像の場合や、出力カラースペースをsRGB以外に設定した場合のプレビュー画像を正しい色で表示することができません。

カラーマネージメントを有効にすると、入出力のカラースペースがsRGB以外の場合であっても、適切な色変換処理がおこなわれて表示されます。

しかしながら、カラーマネージメントが有効な場合でも、ご使用になるモニタが適切にキャリブレーションされ、そのモニタに適応したモニタプロファイルが設定されていないと、正しい色が表示されません。

正しい色が表示されていないと、正しい色の調整ができません。 カラーマネージメントを有効にして、適切な設定をおこなうようにしてください。

※ macOS版では、macOS上に設定されたモニタプロファイルを自動的に引き継ぎ、プログラム上に表示しております。 このため、macOS版には、「カラーマネージメント」項目はございません。

詳しくは「10.4.5. カラーマネージメント」をご参照ください。

9.2.1.1. モニタプロファイルの設定

カラーマネージメントを有効にした場合、ここで選択されたモニタプロファイルがカラーマネージメントで使用されます。

カラーマネージメントを有効にした場合、ここで選択されたモニタプロファイルがカラーマネージメントで使用されます。初期値ではOSに標準設定されたモニタプロファイルが選択されています。

ドロップダウンリストに列挙されるモニタプロファイルは、OSに登録されているプロファイルの中で、RGB-XYZ形式またはRGB-Lab形式のプロファイルです。

このリストに載っていないモニタプロファイルを使用されたい場合には、先にOSへ登録していただく必要があります。

モニタプロファイルとはモニタのカラーマネージメント用のICC/ICMプロファイルを指します。

最も望ましい方法は、専用のソフトウェアでモニタのキャリブレーションをおこなった上で、そのモニタ専用のモニタプロファイルを作成していただくことです。 この方法で適切に作成されたモニタプロファイルを使用することが、そのモニタで実現可能なカラーマネージメントの限界です。

モニタプロファイルを作成する専用のソフトウェアをお持ちでない場合でも、モニタのメーカーによっては、そのモニタ用のモニタプロファイルを配布している場合があります。 メーカーのホームページ等で確認してみましょう。

詳しくは「10.4.5.4. モニタ表示のカラーマネージメント」を参考にしてください。

| ※ | 他のソフトウェアと比較して表示される色が異なる場合、いずれかのソフトウェアのカラーマネージメントが有効になっていないか、もしくは使用しているモニタプロファイルが異なることが原因と考えられます。 |

9.2.2. サムネイル表示

9.2.2. サムネイル表示 | (1) | コマの横幅 |

サムネイルを表示する際のコマの横幅をピクセル単位で指定します。

スライダーの下部についている丸いマークをクリックすると、サムネイル・ウィンドウに余白ができないピクセル幅を選択することができます。

スライダーの下部についている丸いマークをクリックすると、サムネイル・ウィンドウに余白ができないピクセル幅を選択することができます。

| (2) | サムネイルの並び替え |

9.2.2.1. コンビネーション表示時の設定

コンビネーション表示モードでは、プレビュー・ウィンドウとサムネイル・ウィンドウの両方が同時に表示されます。

この2つのウィンドウの配置と、サムネイルのスクロール方向を設定することができます。

9.2.2.1.1. サムネイル・ウィンドウの表示形式

9.2.2.1.1. サムネイル・ウィンドウの表示形式

9.2.2.1.2. サムネイルのスクロール方向

9.2.2.1.2. サムネイルのスクロール方向

9.2.2.1.3. サムネイルにレーティングを表示する

9.2.2.1.3. サムネイルにレーティングを表示する

この2つのウィンドウの配置と、サムネイルのスクロール方向を設定することができます。

9.2.2.1.1. サムネイル・ウィンドウの表示形式

9.2.2.1.1. サムネイル・ウィンドウの表示形式 サムネイル・ウィンドウを、メインウィンドウの上下左右のいずれに配置するかを設定できます。

9.2.2.1.2. サムネイルのスクロール方向

9.2.2.1.2. サムネイルのスクロール方向 サムネイルのスクロール方向を設定できます。

「縦方向」を指定すると、サムネイル・ウィンドウに縦方向のスクロールバーが表示され、「横方向」を指定すると、横方向のスクロールバーが表示されます。

なお、サムネイルのスクロール方向により、複数コマ選択時における代表コマの移動方法が変化します。

詳しくは「3.3.1.3. 複数コマ選択時における「代表コマ」の変更方法」をご参照ください。

「縦方向」を指定すると、サムネイル・ウィンドウに縦方向のスクロールバーが表示され、「横方向」を指定すると、横方向のスクロールバーが表示されます。

なお、サムネイルのスクロール方向により、複数コマ選択時における代表コマの移動方法が変化します。

詳しくは「3.3.1.3. 複数コマ選択時における「代表コマ」の変更方法」をご参照ください。

9.2.2.1.3. サムネイルにレーティングを表示する

9.2.2.1.3. サムネイルにレーティングを表示する サムネイル上のレーティングの表示・非表示の切り替えをおこなうことができます。

[サムネイルにレーティングを表示する]チェックボックスをクリックして、チェックマークを外すと、サムネイルの各コマからレーティングが外されて、非表示となります。

なお、レーティングの設定については、「3.4.3. レーティング」をご参照ください。

[サムネイルにレーティングを表示する]チェックボックスをクリックして、チェックマークを外すと、サムネイルの各コマからレーティングが外されて、非表示となります。

なお、レーティングの設定については、「3.4.3. レーティング」をご参照ください。

9.2.3.1. プレビュー表示方式

9.2.3.2. ダブルクリックの動作

9.2.3.3. グリッド設定

9.2.3.3. グリッド設定

9.2.3.4. 部分補正ツール設定

9.2.3.5. フォルダを開いた時のプレビュー表示モードの動作

9.2.4. その他 | (1) | 2段階表示で本現像結果まで表示する |

最初に簡易現像結果をすばやく表示し、その後本現像が完了した部分を段階的に本現像結果に置き換えて表示する設定です。 通常はこちらをご使用ください。

| (2) | 簡易現像結果のみを高速に表示する |

プレビューの表示倍率が100%未満の場合に、本現像プレビューをおこなわず、簡易プレビュー表示のみをおこなう設定です。

搭載メモリの少ないPCをご使用の場合や、ノートブックPCなどCPUの処理能力がやや低いPCをご使用の場合などで、プレビュー表示を見ながら現像パラメータを調整する工程でのSILKYPIXの応答が遅い場合に試してみてください。

シャープや偽色抑制など、本現像プレビューでしか確認できないパラメータを調整する場合には、100%以上の表示倍率にして確認する必要が出てきますが、CPUの負荷とメモリの消費を大幅に抑えることができ、軽快にパラメータ調整をおこなうことができるようになります。

搭載メモリの少ないPCをご使用の場合や、ノートブックPCなどCPUの処理能力がやや低いPCをご使用の場合などで、プレビュー表示を見ながら現像パラメータを調整する工程でのSILKYPIXの応答が遅い場合に試してみてください。

シャープや偽色抑制など、本現像プレビューでしか確認できないパラメータを調整する場合には、100%以上の表示倍率にして確認する必要が出てきますが、CPUの負荷とメモリの消費を大幅に抑えることができ、軽快にパラメータ調整をおこなうことができるようになります。

プレビュー表示上でダブルクリックした場合の動作を選択します。

9.2.3.3. グリッド設定

9.2.3.3. グリッド設定 | (1) | グリッド表示時に設定ダイアログを表示しない |

この設定が無効な場合、グリッドを表示している間グリッド設定ダイアログが表示されます。 初期値では無効となっています。

グリッド設定ダイアログではグリッドの位置と間隔の設定をおこなうことができますが、グリッド位置の変更はこのダイアログが表示されていない場合でもキーボードによる操作([Ctrl]キー+左ドラッグ)でおこなえますので、常時表示が不要の場合は無効に設定してください。

グリッド設定ダイアログではグリッドの位置と間隔の設定をおこなうことができますが、グリッド位置の変更はこのダイアログが表示されていない場合でもキーボードによる操作([Ctrl]キー+左ドラッグ)でおこなえますので、常時表示が不要の場合は無効に設定してください。

| (2) | 回転・デジタルシフトの設定時にグリッドを表示する |

この設定が有効な場合、回転・デジタルシフトのパラメータをGUIにて変更した場合に一定の時間グリッドが自動表示されます。初期値では有効となっています。

| (1) | ブラシのオーバーレイ表示色 |

部分補正ツールのブラシを描画・編集する際に表示されるオーバーレイの表示色の設定です。初期値では「赤」が選択されています。 このほかに、「緑」、「青」、「黒」、「白」を選択することができます。

プレビュー表示モードの状態でフォルダを開いた時の動作を設定します。

9.2.3.6. 背景色 | (1) | プレビュー表示モードのままにする |

プレビュー表示モードのままモードは変わりません。

| (2) | サムネイル表示モードにする |

フォルダを開くと同時にサムネイル表示モードに切り替わります。

| (3) | コンビネーション表示モードにする |

フォルダを開くと同時にコンビネーション表示モードに切り替わります。

プレビュー表示時の背景色を選択できます。

はじめの設定では、「グレー(初期設定)」が設定されています。この「グレー」以外に、「白」、「黒」と「18% グレー」の計4色から、背景色をクリックして選択することが可能です。

9.2.3.7. プレビュー表示枠を現像処理中に点滅させる はじめの設定では、「グレー(初期設定)」が設定されています。この「グレー」以外に、「白」、「黒」と「18% グレー」の計4色から、背景色をクリックして選択することが可能です。

この設定が有効な場合、現像処理中にソフトウェア下部のステータス領域の一番右の作業中マーク  を表示するだけでなく、プレビュー表示枠も点滅させます。初期値では有効となっています。

を表示するだけでなく、プレビュー表示枠も点滅させます。初期値では有効となっています。

9.2.3.8. フィット表示/全体表示時に余白を設ける  を表示するだけでなく、プレビュー表示枠も点滅させます。初期値では有効となっています。

を表示するだけでなく、プレビュー表示枠も点滅させます。初期値では有効となっています。この設定が有効な場合、フィット表示/全体表示時に写真の周りに余白を設けることができます。 余白で写真が囲まれることで、写真の色みが見やすくなります。

余白をなくして写真をより大きく表示したい場合には、設定をOFFにしてください。

余白をなくして写真をより大きく表示したい場合には、設定をOFFにしてください。

| (1) | スムース・スクロールを有効にする |

この設定が有効な場合、サムネイル表示やプレビュー表示のスムース・スクロールを有効にします。 初期値では有効となっています。

9.3. 機能設定

9.3. 機能設定 メニューの[オプション(O)]-[機能設定(F)]を選択すると、JPEG/TIFF/DNG 回転時の回転情報の保存方法や露出補正ツールの輝度レベルなどを設定する「機能設定」ダイアログが表示されます。

9.3.1. 機能

9.3.1.1. JPEG/TIFF/DNG 回転時の回転情報の保存

9.3.1.1. JPEG/TIFF/DNG 回転時の回転情報の保存

9.3.1.2. 露出補正ツールの設定

9.3.1.2. 露出補正ツールの設定

9.3.1.3. 黒レベルツールの設定

9.3.1.3. 黒レベルツールの設定

9.3.1.4. ハイライト警告の設定

9.3.1.4. ハイライト警告の設定

9.3.1.5. シャドー警告の設定

9.3.1.5. シャドー警告の設定

9.3.1.6. フォーカス領域の設定

9.3.1.6. フォーカス領域の設定

9.3.1.7. 自動レベル補正の設定

9.3.1.7. 自動レベル補正の設定

RAWデータのみを処理対象とするかどうかの設定です。

RAWデータのみを処理対象とするかどうかの設定です。

この設定がチェックされていない場合は、JPEG/TIFF画像も処理対象となり、RAWデータおよびJPEG/TIFF画像が表示されます。

この設定がチェックされている場合は、RAWデータのみが処理対象となり、RAWデータのみが表示されます。

9.3.1.10. Jpeg/Tiffを現像対象とする

9.3.1.11. 同名ファイルをグループとして扱う

9.3.2. 操作

9.3.2. 操作

9.3.3. パフォーマンス

9.3.3.1. キャッシュの設定

9.3.3.1. キャッシュの設定

9.3.3.2. テンポラリ・フォルダを指定する

9.3.3.2. テンポラリ・フォルダを指定する

9.3.1. 機能

9.3.1.1. JPEG/TIFF/DNG 回転時の回転情報の保存

9.3.1.1. JPEG/TIFF/DNG 回転時の回転情報の保存 JPEG/TIFF/DNG を回転させた場合に、原画ファイル内の回転情報を書き換えるかどうかを設定します。

| (1) | 付帯情報ファイルに保存(原画ファイルを変更しません) |

現像パラメータファイルに記録し、原画ファイルは変更しません。

| (2) | タグ情報を変更(原画ファイルを変更します) |

ファイル内の回転情報のみを変更します。

原画ファイル内部の回転情報を書き換えるため、本ソフト以外のソフト(※)でも回転情報を認識させることができるようになります。

ただし、ファイルに回転情報が入っていない場合には、ファイル回転情報を書き換えることができませんので、現像パラメータファイル(.spd)に記録されます。

原画ファイル内部の回転情報を書き換えるため、本ソフト以外のソフト(※)でも回転情報を認識させることができるようになります。

ただし、ファイルに回転情報が入っていない場合には、ファイル回転情報を書き換えることができませんので、現像パラメータファイル(.spd)に記録されます。

| ※ | 回転情報に対応したソフトである必要があります。 |

9.3.1.2. 露出補正ツールの設定

9.3.1.2. 露出補正ツールの設定 露出補正ツールでクリックした点の輝度レベルを設定します。ここで設定した輝度レベルになるように露出補正がおこなわれるようになります。初期値は85%です。

85%という数値は、白紙の反射率がおおむね80~90%であることから、SILKYPIXの初期値として設定した値です。通常はこの値を変更せずにご利用ください。

輝度レベル=85% ということは、露出補正ツールでクリックした点の明るさを85%の明るさとみなすということです。

ここで1つ注意しなくてはなりません。 「85%の明るさ」は「画像処理後の画素値」ではなく、「輝度レベル(=光のエネルギー量)」だということです。画像処理では、最終工程で調子、ガンマ、トーンカーブなどの処理が加えられるため、最終的な画素値は「輝度レベル」と比例関係になりません。

輝度レベル=85%の画素が処理されると、sRGBでは約93%に、SILKYPIXの初期値の「調子」で処理されると約97.5%の画素値に変換されます。

つまり、SILKYPIXの初期値である85%が設定されている状態では、写真に写った真っ白な物体の領域を露出補正ツールで指定すると、ほぼ適正露出が得られる設定となっています。

この機能の応用的な活用例として、18%グレーカードを使用した露出の調整方法について説明します。

「18%グレーカード」を撮影して、写真に写った「18%グレーカード」の輝度レベルを18%に設定することにより適正露出を設定する方法です。

具体的には、「露出補正ツールの設定」の値を18%に設定した状態で、「露出補正ツール」で写真に写った「18%グレーカード」の領域を指定します。

この方法は、単体露出計もしくはカメラ内の露出計で、画角内に配置した「18%グレーカード」でスポット測光した場合の露出の決定と同じ手法となります。

なお、輝度レベル=18%の画素が処理されると、sRGBでもSILKYPIXの初期設定でも約46%の画素値に変換されます。

85%という数値は、白紙の反射率がおおむね80~90%であることから、SILKYPIXの初期値として設定した値です。通常はこの値を変更せずにご利用ください。

輝度レベル=85% ということは、露出補正ツールでクリックした点の明るさを85%の明るさとみなすということです。

ここで1つ注意しなくてはなりません。 「85%の明るさ」は「画像処理後の画素値」ではなく、「輝度レベル(=光のエネルギー量)」だということです。画像処理では、最終工程で調子、ガンマ、トーンカーブなどの処理が加えられるため、最終的な画素値は「輝度レベル」と比例関係になりません。

輝度レベル=85%の画素が処理されると、sRGBでは約93%に、SILKYPIXの初期値の「調子」で処理されると約97.5%の画素値に変換されます。

つまり、SILKYPIXの初期値である85%が設定されている状態では、写真に写った真っ白な物体の領域を露出補正ツールで指定すると、ほぼ適正露出が得られる設定となっています。

この機能の応用的な活用例として、18%グレーカードを使用した露出の調整方法について説明します。

「18%グレーカード」を撮影して、写真に写った「18%グレーカード」の輝度レベルを18%に設定することにより適正露出を設定する方法です。

具体的には、「露出補正ツールの設定」の値を18%に設定した状態で、「露出補正ツール」で写真に写った「18%グレーカード」の領域を指定します。

この方法は、単体露出計もしくはカメラ内の露出計で、画角内に配置した「18%グレーカード」でスポット測光した場合の露出の決定と同じ手法となります。

なお、輝度レベル=18%の画素が処理されると、sRGBでもSILKYPIXの初期設定でも約46%の画素値に変換されます。

9.3.1.3. 黒レベルツールの設定

9.3.1.3. 黒レベルツールの設定 黒レベルツールで、クリックした点の黒レベルを設定します。ここで設定した輝度レベルになるように黒レベルが設定されます。初期値は0%です。

9.3.1.4. ハイライト警告の設定

9.3.1.4. ハイライト警告の設定 ハイライト警告をおこなうしきい値を設定します。

最終出力画のピクセル最大値に対する比率(%)で設定します。

最終出力画のピクセル最大値に対する比率(%)で設定します。

9.3.1.5. シャドー警告の設定

9.3.1.5. シャドー警告の設定 シャドー警告をおこなうしきい値を設定します。

最終出力画のピクセル最大値に対する比率(%)で設定します。

最終出力画のピクセル最大値に対する比率(%)で設定します。

フォーカス領域をおこなうしきい値を設定します。

低い値を設定することで、検出される範囲が多くなります。

また高い値を設定することで、検出される範囲が少なくなります。

低い値を設定することで、検出される範囲が多くなります。

また高い値を設定することで、検出される範囲が少なくなります。

9.3.1.7. 自動レベル補正の設定

9.3.1.7. 自動レベル補正の設定 自動レベル補正で補正後のヒストグラム内のシャドー/ハイライトの割合(%)を指定します。

9.3.1.8. ツールチップ ツールチップの表示を設定します。

(1) インフォメーションボタンあり

9.3.1.9. RAWデータのみを処理対象とする (1) インフォメーションボタンあり

ツールチップをインフォメーションボタンつきで表示します。 インフォメーションボタンを押すと、該当する部分のマニュアルが開きます。

(2) インフォメーションボタンなしツールチップをインフォメーションボタンなしで表示します。

(3) ツールチップを表示しないツールチップを表示しません。

この設定がチェックされていない場合は、JPEG/TIFF画像も処理対象となり、RAWデータおよびJPEG/TIFF画像が表示されます。

この設定がチェックされている場合は、RAWデータのみが処理対象となり、RAWデータのみが表示されます。

| ※ | EOS-1D および EOS-1Ds のRAWデータの拡張子は"TIF"であるため、この設定をチェックした場合にはこれらのRAWデータの取り扱いもできなくなります。 |

| ※ | DNG形式のファイルはRAWデータの1種類として取り扱われます。 |

9.3.1.11. 同名ファイルをグループとして扱う

同名のRAWデータおよびJPEG/TIFF画像をグループとして扱うかどうかの設定です。

無効とすることで、同名のRAWデータおよびJPEG/TIFF画像がサムネイル上で表示されます。

DCF規格との互換性から、初期値は有効になっています。

9.3.1.12. 起動時に最後に開いたフォルダを開く 無効とすることで、同名のRAWデータおよびJPEG/TIFF画像がサムネイル上で表示されます。

DCF規格との互換性から、初期値は有効になっています。

この設定が有効な場合、前回フォルダを開いた状態で本ソフトウェアを終了し、かつ、起動時にファイルやフォルダをドラッグ&ドロップで指定して開くことなく起動した場合に、起動後に前回開いていたフォルダを開きます。初期値では有効となっています。

9.3.2. 操作

9.3.2. 操作 | (1) | スポイト操作をワンショットで解除せずに連続しておこなう |

スポイト操作とは、露出補正ツール、グレーバランスツール、肌色指定ツール、倍率色収差補正ツール、水中グレーバランスツール、そしてトーンカーブの構成点追加ツールを指します。

この項目をチェックすると、これらのツールで画像上の点や領域を指定しても操作モードが変更されず、続けて同じ処理をおこなうことができるようになります。

この項目をチェックされていない場合、これらのツールはワンショット機能となり、一度使用すると操作モードは元のモードに戻ります。

また、これらのツールを使ってシフト・キーを押しながら点や領域の指定をおこないますと、ワンショットと連続操作が設定とは逆になります。

この項目をチェックすると、これらのツールで画像上の点や領域を指定しても操作モードが変更されず、続けて同じ処理をおこなうことができるようになります。

この項目をチェックされていない場合、これらのツールはワンショット機能となり、一度使用すると操作モードは元のモードに戻ります。

また、これらのツールを使ってシフト・キーを押しながら点や領域の指定をおこないますと、ワンショットと連続操作が設定とは逆になります。

| (2) | ファイル削除の確認をおこなわない |

ファイルを削除するときに確認するかどうかを設定します。

この設定がチェックされていない場合は、ファイルを削除するときに確認します。

この設定がチェックされている場合は、確認せずにファイルを削除します。

この設定がチェックされていない場合は、ファイルを削除するときに確認します。

この設定がチェックされている場合は、確認せずにファイルを削除します。

| (3) | バッチ現像開始時に確認ダイアログを表示しない |

バッチ現像を開始する時に確認するかどうかを設定します。

この設定がチェックされていない場合で「バッチ現像状況」サブコントロールを開いていない場合、確認ダイアログを表示します。

この設定がチェックされている場合は、確認ダイアログを表示しません。

この設定がチェックされていない場合で「バッチ現像状況」サブコントロールを開いていない場合、確認ダイアログを表示します。

この設定がチェックされている場合は、確認ダイアログを表示しません。

| (4) | バッチ現像のエラー発生時にメッセージを表示しない |

バッチ現像のエラー発生時にメッセージを表示するかどうかを設定します。

この設定がチェックされていない場合は、エラーが発生したときにメッセージを表示します。

この設定がチェックされている場合は、エラーが発生してもメッセージは表示しません。

この設定がチェックされていない場合は、エラーが発生したときにメッセージを表示します。

この設定がチェックされている場合は、エラーが発生してもメッセージは表示しません。

9.3.3.1. キャッシュの設定

9.3.3.1. キャッシュの設定 キャッシュを活用する程度を設定します。

SILKYPIXは現像処理の工程で、メモリと一時ファイルにキャッシュ・データを記録します。

一時ファイルは設定によらず、最大で約10GBの総量のサイズをテンポラリ・フォルダに作成します。

SILKYPIXは現像処理の工程で、メモリと一時ファイルにキャッシュ・データを記録します。

一時ファイルは設定によらず、最大で約10GBの総量のサイズをテンポラリ・フォルダに作成します。

| 限定 | キャッシュの活用を限定します。 搭載メモリがあまり多くないPCをご利用の場合には、この設定が適している場合があります。 | |

| 標準 (初期値) | 標準的な設定です。 | |

| 最大 | キャッシュを最大限に活用します。 メモリにも、最大限のキャッシュ・データを記録します。 2GB以上のメモリを搭載していて、かつテンポラリ・フォルダの空き容量が十分なPCをご利用の場合は、この設定が適している場合があります。 |

9.3.3.2. テンポラリ・フォルダを指定する

9.3.3.2. テンポラリ・フォルダを指定する 本ソフトウェアが作成する一時ファイルを格納するフォルダを指定することができます。 初期値は、OS標準のテンポラリ・フォルダとなっています。

「テンポラリ・フォルダを指定する」チェックボックスをチェックして、参照ボタンでフォルダを指定してください。

OSの仮想記憶ファイルがあるドライブと物理的に異なるドライブのフォルダを指定することで、パフォーマンスが向上することがあります。指定する場合には、できるだけ高速で空き容量の十分にあるドライブを指定してください。

「テンポラリ・フォルダを指定する」チェックボックスをチェックして、参照ボタンでフォルダを指定してください。

OSの仮想記憶ファイルがあるドライブと物理的に異なるドライブのフォルダを指定することで、パフォーマンスが向上することがあります。指定する場合には、できるだけ高速で空き容量の十分にあるドライブを指定してください。

| ※ | SILKYPIXの作成する一時ファイルの総量は最大で約10GBとなる場合があります。 |

9.4. キー設定

SILKYPIX®の機能の多くは、ショートカットキーに割り当てることができます。

使用頻度の高いと想定される機能については、あらかじめ初期値のショートカットキーを割り当てていますが、お客様の使用方法に合わせて自由に変更・設定することができます。

メニューの[オプション(O)]-[キー設定(K)]を選択すると、ショートカットキーのカスタマイズを設定する「キー設定」ダイアログが表示されます。

ダイアログ下部に配置されたキーボード型のGUIは、「ソフト・キーボード」と呼び、本物のキーボードでキーを押すかわりに使用することができます。

使用頻度の高いと想定される機能については、あらかじめ初期値のショートカットキーを割り当てていますが、お客様の使用方法に合わせて自由に変更・設定することができます。

メニューの[オプション(O)]-[キー設定(K)]を選択すると、ショートカットキーのカスタマイズを設定する「キー設定」ダイアログが表示されます。

ダイアログ下部に配置されたキーボード型のGUIは、「ソフト・キーボード」と呼び、本物のキーボードでキーを押すかわりに使用することができます。

|

9.4.1. GUIの操作方法

9.4.2. キーの割り当て方法

| (1) | 表示対象 |

リストに一覧表示する機能の対象を選択します。

「すべての機能」を選択すると、機能の数が多くて、目的とする「機能が」みつけにくい場合があります。 その場合は、ここで一覧表示する機能を絞り込むことができます。

ここで表示対象を切り替えても、選択されている「機能」が維持可能な場合、選択状態は変化しません。

「すべての機能」を選択すると、機能の数が多くて、目的とする「機能が」みつけにくい場合があります。 その場合は、ここで一覧表示する機能を絞り込むことができます。

ここで表示対象を切り替えても、選択されている「機能」が維持可能な場合、選択状態は変化しません。

| (2) | リスト |

表示対象となる「機能」の一覧と、その機能に割り当てられている「キー」の状態を表示します。

キーの割り当てが変更された「機能」は赤く強調表示されます。

「変更後のキー」は、キーの割り当てが変更された機能にのみ表示されます。

キーの割り当てが変更された「機能」は赤く強調表示されます。

「変更後のキー」は、キーの割り当てが変更された機能にのみ表示されます。

| (3) | ソフト・キーボード |

本物のキーボードの代わりに使用する入力コントロールでもあり、「キー」の状態を示す情報コントロールでもあります。

設定可能な「キー」をクリックすることは、本物のキーボードで「キー」を押すことと同じ動作をし、選択されている「機能」にその「キー」を割り当てます。

4つのタブ[キー単独], [Ctrl +], [Shift +], [Ctrl + Shift +]は、[Ctrl]キーや[Shift]キーとのコンビネーションを示します。

[キー単独]は、[Ctrl]キーと[Shift]キーのいずれとも組み合わせずに、「キー」を単独で押す場合を示します。

[Ctrl +]は、[Ctrl]キーを押しながら「キー」を押す場合を示します。

設定可能な「キー」をクリックすることは、本物のキーボードで「キー」を押すことと同じ動作をし、選択されている「機能」にその「キー」を割り当てます。

4つのタブ[キー単独], [Ctrl +], [Shift +], [Ctrl + Shift +]は、[Ctrl]キーや[Shift]キーとのコンビネーションを示します。

[キー単独]は、[Ctrl]キーと[Shift]キーのいずれとも組み合わせずに、「キー」を単独で押す場合を示します。

[Ctrl +]は、[Ctrl]キーを押しながら「キー」を押す場合を示します。

| (4) | 全て初期化 |

SILKYPIXの初期値のキー設定状態に初期化します。

現在のキー設定状態からの変更内容はリストに表示されます。 [OK]ボタンをクリックするまでは変更は確定しません。

現在のキー設定状態からの変更内容はリストに表示されます。 [OK]ボタンをクリックするまでは変更は確定しません。

| (5) | エクスポート |

現在リストに表示されている状態のキー設定をファイルに記録保存します。

「キー設定」ダイアログで設定を変更して、確定していない状態の場合も含みます。

「キー設定」ダイアログで設定を変更して、確定していない状態の場合も含みます。

| (6) | インポート |

ファイルに記録保存されているキー設定をインポートします。

現在のキー設定状態からの変更内容はリストに表示されます。 [OK]ボタンをクリックするまでは変更は確定しません。

現在のキー設定状態からの変更内容はリストに表示されます。 [OK]ボタンをクリックするまでは変更は確定しません。

「機能」に「キー」を割り当てる手順について説明します。

9.4.3. 割り当てることができるキー | (1) | 「キー設定」ダイアログを開く |

3つの方法で「キー設定」ダイアログを開きます。 いずれの方法でも、「キー設定」ダイアログが表示されますが、特定の「機能」を指定して「キー設定」ダイアログを呼び出した場合は、その「機能」が選択された状態でダイアログが開きます。

| a) | メニューの[オプション(O)]-[キー設定(K)]を選択する |

| b) | メニューの各項目から「キー設定」ダイアログを呼び出す |

メニューに項目に設定されている「機能」にショートカットキーを割り当てたい場合、メニュー項目上で右クリックすると、サブ・メニューが表示されます。 そこで、[キー設定を行なう]を選択してください。

その「機能」が選択された状態で、「キー設定」ダイアログが表示されます。

その「機能」が選択された状態で、「キー設定」ダイアログが表示されます。

| c) | ツール・バーなどのアイコンから「キー設定」ダイアログを呼び出す |

アイコンに設定されている「機能」にショートカットキーを割り当てたい場合、アイコン上で右クリックすると、サブ・メニューが表示されます。 そこで、[キー設定を行なう]を選択してください。

その「機能」が選択された状態で、「キー設定」ダイアログが表示されます。

その「機能」が選択された状態で、「キー設定」ダイアログが表示されます。

| (2) | ショートカットキーを割り当てたい機能を選択する |

「キー設定」ダイアログの開き方によっては、すでに目的とする「機能」が選択状態になっていますが、上記 (a) の方法で「キー設定」ダイアログを開いた場合は、ショートカットキーを割り当てたい機能をリストから選択してください。

| (3) | 選択された「機能」にキーを割り当てる |

目的とする機能が選択されている状態で、ダイアログの下部に表示されているソフト・キーボードを使用するか、もしくは本物のキーボードのキーを押すことで、その機能に指定した「キー」を割り当てることができます。

1つの機能に最大4つの「キー」まで割り当てることができます。

割り当て可能な「キー」は限定されています。 詳しくは「9.4.3. 割り当てることができるキー」をご参照ください。

割り当てられている「キー」を削除する場合は、リスト項目上で右クリックするか、もしくは[Del]キーを押してください。

複数の「キー」が割り当てられている場合には、メニューが表示されますので、どの「キー」を削除するか指定してください。

すでに他の「機能」に割り当てられている「キー」を、目的とする「機能」に割り当てると、それまでその「キー」が割り当てられていた「機能」からは自動的に削除されて、目的とする「機能」に割り当てられます。

「キー」の割り当てが、追加、削除、変更されて、それまでの設定状態から変化した場合は、ソフト・キーボードの該当するキーが変更の色に変わり、設定変更前との違いがわかるようになっています。

1つの機能に最大4つの「キー」まで割り当てることができます。

割り当て可能な「キー」は限定されています。 詳しくは「9.4.3. 割り当てることができるキー」をご参照ください。

割り当てられている「キー」を削除する場合は、リスト項目上で右クリックするか、もしくは[Del]キーを押してください。

複数の「キー」が割り当てられている場合には、メニューが表示されますので、どの「キー」を削除するか指定してください。

すでに他の「機能」に割り当てられている「キー」を、目的とする「機能」に割り当てると、それまでその「キー」が割り当てられていた「機能」からは自動的に削除されて、目的とする「機能」に割り当てられます。

「キー」の割り当てが、追加、削除、変更されて、それまでの設定状態から変化した場合は、ソフト・キーボードの該当するキーが変更の色に変わり、設定変更前との違いがわかるようになっています。

「機能」に割り当てることができる「キー」は限定されています。 割り当てが可能なキーは、「ソフト・キーボード」の表示で確認することができます。

ショートカットキーは、「キー」を単独で押す場合と、[Ctrl]キーや[Shift]キーとのコンビネーションで使用する場合とがあり、[Ctrl]キーと[Shift]キーの組み合わせで1つの「キー」あたり4通りの組み合わせがあります。

[Ctrl]キーと[Shift]キーの組み合わせは、「ソフト・キーボード」では「タブ」で分けて表示しています。

単独でショートカットキーとして設定可能な「キー」は、[F2]~[F12]の11個の「キー」のみです。

[F1]や[Del],[PageUp],[End]などの「キー」にも「機能」は割り当てられていますが、これらは設定変更できない「予約キー」です。

9.4.3.1. 予約キー

ショートカットキーは、「キー」を単独で押す場合と、[Ctrl]キーや[Shift]キーとのコンビネーションで使用する場合とがあり、[Ctrl]キーと[Shift]キーの組み合わせで1つの「キー」あたり4通りの組み合わせがあります。

[Ctrl]キーと[Shift]キーの組み合わせは、「ソフト・キーボード」では「タブ」で分けて表示しています。

単独でショートカットキーとして設定可能な「キー」は、[F2]~[F12]の11個の「キー」のみです。

[F1]や[Del],[PageUp],[End]などの「キー」にも「機能」は割り当てられていますが、これらは設定変更できない「予約キー」です。

9.4.3.1. 予約キー

これらの「キー」には「機能」が割り当てられていますが、「予約キー」として設定を変更することはできません。

これらの「キー」には、OSや他のソフトウェアでも割り当てられている標準的な「機能」を割り当てています。

割り当てられている「機能」については、「6.4.3. ショートカットキー一覧」をご参照ください。

これらの「キー」には、OSや他のソフトウェアでも割り当てられている標準的な「機能」を割り当てています。

| [F1] | [PageUp] | [PageDown] | [Home] | [End] | |

| Ctrl+[A] | Ctrl+[C] | Ctrl+[V] | Ctrl+[+] | Ctrl+[-] | Alt+Ctrl+[0] |

| Shift+[↑] | Shift+[↓] | Shift+[→] | Shift+[←] |

割り当てられている「機能」については、「6.4.3. ショートカットキー一覧」をご参照ください。

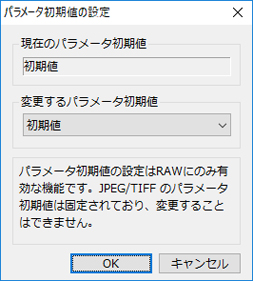

9.5. パラメータ初期値の設定

「パラメータ初期値」とは、現像パラメータの調整をまったくおこなっていない状態で適用されるパラメータです。

「パラメータ初期値」とは、現像パラメータの調整をまったくおこなっていない状態で適用されるパラメータです。SILKYPIXでは、この「パラメータ初期値」を変更できます。

メニューの[オプション(O)]-[パラメータ初期値の設定]を選択すると、「パラメータ初期値の設定」ダイアログが表示されます。

テイストの種類が「全カテゴリ」に登録されているテイストの1つをパラメータ初期値として設定することができます。

「初期値」はあらかじめ設定されているSILKYPIX®の初期値です。

部分テイスト(テイストの対象が現像パラメータ全体ではなく、一部のパラメータ・カテゴリのみのもの)を選択した場合、"初期値"に部分テイストが合成されたものがパラメータ初期値となります。

【注意】

パラメータ初期値の変更は慎重におこなう必要があります。パラメータ初期値を変更すると、現像パラメータが設定されていない全ての画像の現像結果が一斉に変更されます。

過去に閲覧や現像処理をおこなった画像についても、それぞれの画像で現像パラメータが設定されている場合は影響されませんが、現像パラメータを設定していない画像については過去との互換性が保たれなくなります。

過去に閲覧や現像処理をおこなった画像についても、それぞれの画像で現像パラメータが設定されている場合は影響されませんが、現像パラメータを設定していない画像については過去との互換性が保たれなくなります。

| ※ | 現像パラメータが設定されているかどうかは「テイスト」のドロップダウンリストで判断することができます。「テイスト」のドロップダウンリストのテイストが緑色で表示されているコマには現像パラメータが設定されていません。 |

| ※ | パラメータ初期値の設定はRAWにのみ有効な機能です。JPEG/TIFF のパラメータ初期値は固定されており、変更することはできません。 |

9.6. 日付焼き込みデータ設定

9.6. 日付焼き込みデータ設定 「日付焼き込み設定」では、「日付焼き込みデータ」の設定の変更と、「日付焼き込みデータ」の編集や作成をおこないます。

9.6.1. 日付焼き込みデータ編集

日付焼き込みデータ編集では日付焼き込みデータ内の各アイテムを編集することができます。

日付焼き込みデータ編集では日付焼き込みデータ内の各アイテムを編集することができます。

この画面では以下のアイテムを変更できます。

カメラが作成する画像データにはさまざまなサイズがあり、それに柔軟に対応する必要があります。

日付焼き込みは基準サイズに対して設定を行ったデータを作成し、この基準サイズに対する配置位置や大きさを印刷時やファイル保存時に出力される画像のサイズに対して自動的に位置やサイズを調整して文字列や画像の焼き込みをおこないます。

9.6.1.1. レイヤ設定

焼き込む画像や文字列はレイヤとして追加編集をおこないます。

焼き込む画像や文字列はレイヤとして追加編集をおこないます。

9.6.1.2. 文字列設定

焼き込む文字列、文字列の位置、サイズ、フォントの種類、スタイル、縁取り、色を編集できます。

焼き込む文字列、文字列の位置、サイズ、フォントの種類、スタイル、縁取り、色を編集できます。

レイヤ一覧で編集したい文字列のレイヤを選択し、表示されているコントロールで位置、サイズを編集します。 その他は詳細設定で編集します。

9.6.1.3. 画像設定

焼き込む画像、画像の位置、サイズを編集できます。

焼き込む画像、画像の位置、サイズを編集できます。

レイヤ一覧で編集したい画像のレイヤを選択し、表示されているコントロールで編集します。

9.6.1.4. 基準サイズ

| (1) | 日付焼き込みデータ一覧 |

登録されている「日付焼き込みのデータ」の一覧が表示されます。

「日付焼き込みのデータ」には2つの種類があります。 弊社であらかじめ用意したメーカーデータと、お客様が作成したユーザーデータの2つです。

メーカーデータ

「日付焼き込みのデータ」には2つの種類があります。 弊社であらかじめ用意したメーカーデータと、お客様が作成したユーザーデータの2つです。

メーカーデータ

赤い背景で表示されます。 削除とエクスポートすることはできません。編集すると、ユーザーデータとして別途登録されます。

ユーザーデータ緑の背景で表示されます。

| (2) | 編集 | 選択されたデータを編集します。 |

| (3) | 新規作成 | データを新規に作成します。 |

| (4) | 複製 | 選択されたデータの複製を作成します。 |

| (5) | 上へ移動 | 選択されたデータの表示位置を1つ上に移動します。 |

| (6) | 下へ移動 | 選択されたデータの表示位置を1つ下に移動します。 |

| (7) | 非表示にする / 表示する | 選択されたデータを非表示または表示状態にします。 メーカーデータは削除できませんが、この設定でデータの一覧には表示されなくなります。 |

| (8) | 削除 | 選択されたデータを削除します。 |

| (9) | 名前の変更 | 選択されたデータの名称を変更します。 |

| (10) | 全てエクスポート | 全てのユーザーデータをエクスポートしてファイルに保存します。 |

| (11) | エクスポート | 選択されたユーザーデータをエクスポートしてファイルに保存します。 |

| (12) | インポート | ファイルに保存されているユーザーデータをインポートします。 |

9.6.1. 日付焼き込みデータ編集

日付焼き込みデータ編集では日付焼き込みデータ内の各アイテムを編集することができます。

日付焼き込みデータ編集では日付焼き込みデータ内の各アイテムを編集することができます。この画面では以下のアイテムを変更できます。

| データの名前 |

| 焼き込む文字列 |

| 焼き込む画像 |

| データの基準サイズ |

日付焼き込みは基準サイズに対して設定を行ったデータを作成し、この基準サイズに対する配置位置や大きさを印刷時やファイル保存時に出力される画像のサイズに対して自動的に位置やサイズを調整して文字列や画像の焼き込みをおこないます。

| (1) | 編集イメージ表示領域 |

編集しているデータのイメージを表示します。

| (2) | 名前 |

日付焼き込みデータの名前を設定します。 この名前が日付焼き込み選択時に表示されます。

| (3) | 編集コントロール |

焼き込む画像や文字列はレイヤとして追加編集をおこないます。

レイヤの管理、各レイヤの設定、基準サイズの設定に分かれています。

レイヤの管理、各レイヤの設定、基準サイズの設定に分かれています。

焼き込む画像や文字列はレイヤとして追加編集をおこないます。

焼き込む画像や文字列はレイヤとして追加編集をおこないます。| (1) | レイヤの追加 |

画像または文字列を追加することができます。

| (2) | レイヤのコピー |

選択したレイヤをコピーします。

| (3) | レイヤの削除 |

選択したレイヤを削除します。

| (4) | レイヤ一覧 |

ここでレイヤを選択することにより、そのレイヤを編集することができます。

レイヤの有効無効ボタンでレイヤを有効にしたり無効にしたりすることができます。

一覧の上にあるレイヤが、重ね合わせでの上になります。

レイヤの有効無効ボタンでレイヤを有効にしたり無効にしたりすることができます。

一覧の上にあるレイヤが、重ね合わせでの上になります。

焼き込む文字列、文字列の位置、サイズ、フォントの種類、スタイル、縁取り、色を編集できます。

焼き込む文字列、文字列の位置、サイズ、フォントの種類、スタイル、縁取り、色を編集できます。レイヤ一覧で編集したい文字列のレイヤを選択し、表示されているコントロールで位置、サイズを編集します。 その他は詳細設定で編集します。

| (1) | 基準点 |

文字列をどの点を基準にして配置するかを指定します。

左上、上中央、右上、左下、下中央、右下を指定できます。

基準点は左のプレビューで赤い点で表示されます。

左上、上中央、右上、左下、下中央、右下を指定できます。

基準点は左のプレビューで赤い点で表示されます。

| (2) | 基準点からの位置 |

基準点から横、縦、それぞれどれだけ離れた場所に配置するかを指定します。

基準点で設定した画像データの端の点から、基準点で設定した画像の端の点の位置を設定します。

基準点で設定した画像データの端の点から、基準点で設定した画像の端の点の位置を設定します。

| (3) | サイズ |

文字列の高さを設定します。 文字列の横幅は、焼き込む文字列により自動的に決まります。

印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できます。

合成モードが自動サイズ調整の場合、日付焼き込みの基準サイズを画像のサイズに合わせて変更した場合、同じ割合で高さも変更します。 これにより、どのような大きさの画像のサイズでも基準サイズの大きさに対する高さと同じ割合で焼き込みが行われます。

合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。

印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できます。

合成モードが自動サイズ調整の場合、日付焼き込みの基準サイズを画像のサイズに合わせて変更した場合、同じ割合で高さも変更します。 これにより、どのような大きさの画像のサイズでも基準サイズの大きさに対する高さと同じ割合で焼き込みが行われます。

合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。

| (4) | 詳細設定 |

文字列の詳細設定をおこないます。文字列のフォント、スタイル、縁取り、色、焼き込む文字列を編集します。

文字列にはコントロール文字の使用が可能で、[焦点距離][F値][Shutter][ISO感度][年月日][時分秒][コメント][タイトル]のボタンをクリックすると対応するコントロール文字が自動的に入力されます。

【コントロール文字一覧】

文字列にはコントロール文字の使用が可能で、[焦点距離][F値][Shutter][ISO感度][年月日][時分秒][コメント][タイトル]のボタンをクリックすると対応するコントロール文字が自動的に入力されます。

【コントロール文字一覧】

| %L | 焦点距離 |

| %F | F値 |

| %T | シャッター速度 |

| %I | ISO感度 |

| %l | レンズ |

| %c | モデル |

| %Y | 撮影日時-年(2桁) |

| %y | 撮影日時-年(4桁) |

| %M | 撮影日時-月 |

| %D | 撮影日時-日 |

| %h | 撮影日時-時 |

| %m | 撮影日時-分 |

| %s | 撮影日時-秒 |

| %n | ファイル名 |

| %C | コメント |

| %t | タイトル |

| %% | '%' の記述方法 |

| %{ | '{' の記述方法 |

| %} | '}' の記述方法 |

| %r | 改行 の記述方法 |

| %?x{文字列} | 条件つき焼き込み '?' の次の 'x' にはコントロール文字の '%' の後に続く L, F, T などの文字を指定し、“文字列”には条件を満たした場合に表示する文字列を設定します。 条件つき焼き込みとは、焼き込み文字列として表示される“文字列”に条件を与えて、一定の条件を満たした場合にのみに表示され、条件を満たさない場合には表示されないように制御する機能です。 例えば、焦点距離は“%L”というコントロール文字で記述しますが、この 'L' を条件つき焼き込みの 'x' に当てはめて、“%?L{文字列}”と設定することで、焦点距離が記録もしくは編集されている場合に“文字列”を表示するという条件式となります。 “%?L{焦点距離は%Lです}”と定義した場合、焦点距離が“50mm”と記録もしくは編集されている場合には「焦点距離は50mmです」と表示されます。焦点距離のデータがない場合は何も表示されません。 |

焼き込む画像、画像の位置、サイズを編集できます。

焼き込む画像、画像の位置、サイズを編集できます。レイヤ一覧で編集したい画像のレイヤを選択し、表示されているコントロールで編集します。

| (1) | 基準点 |

画像をどの点を基準にして配置するかを指定します。

左上、上中央、右上、左下、下中央、右下を指定できます。

基準点は左のプレビューで赤い点で表示されます。

左上、上中央、右上、左下、下中央、右下を指定できます。

基準点は左のプレビューで赤い点で表示されます。

| (2) | 基準点からの位置 |

基準点から横、縦、それぞれどれだけ離れた場所に配置するかを指定します。

基準点指定コントロールで設定した画像データの端の点から、

基準点指定コントロールで設定した画像の端の点の位置を設定します。

基準点指定コントロールで設定した画像データの端の点から、

基準点指定コントロールで設定した画像の端の点の位置を設定します。

| (3) | サイズ |

画像の幅と高さを設定します。

画像を読み込んだときに、サイズは画像のサイズが設定されます。

印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できます。

合成モードが自動サイズ調整の場合、日付焼き込みの基準サイズを画像のサイズに合わせて変更した場合、同じ割合で高さも変更します。 これにより、どのような大きさの画像のサイズでも基準サイズの大きさに対する高さと同じ割合で焼き込みが行われます。

合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。

画像を読み込んだときに、サイズは画像のサイズが設定されます。

印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できます。

合成モードが自動サイズ調整の場合、日付焼き込みの基準サイズを画像のサイズに合わせて変更した場合、同じ割合で高さも変更します。 これにより、どのような大きさの画像のサイズでも基準サイズの大きさに対する高さと同じ割合で焼き込みが行われます。

合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。

| (4) | 画像選択 |

画像を読み込みます。 JPEG と TIFF の画像を読み込むことができます。

アルファ情報を持ったTIFF ファイルの場合、アルファ情報が有効になります。

半透明な画像などを焼きこみたい場合にお使いください。

アルファ情報を持ったTIFF ファイルの場合、アルファ情報が有効になります。

半透明な画像などを焼きこみたい場合にお使いください。

日付焼き込みデータの基準サイズの設定と編集イメージ表示領域のプレビューの表示の変更ができます。

| (1) | 基準サイズ |

日付焼き込みで焼き込む文字列と画像は基準サイズに対して配置位置やサイズを設定します。

その基準サイズを設定します。

印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できますが、合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。 合成モードが自動サイズ調整の場合、基準サイズに対する画像や文字列のサイズや大きさの割合のまま、用紙や出力サイズに合うようサイズや大きさを変更します。

その基準サイズを設定します。

印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できますが、合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。 合成モードが自動サイズ調整の場合、基準サイズに対する画像や文字列のサイズや大きさの割合のまま、用紙や出力サイズに合うようサイズや大きさを変更します。

| (2) | プレビュー |

プレビュー表示は初期値では基準サイズで表示されています。

これを、他のサイズの場合どのように自動サイズ調整されるのかをプレビューで表示することができます。

例えば、設定した日付焼き込みデータが L 判のサイズに対してどのように自動サイズ調整されるのかを確認できます。

これを、他のサイズの場合どのように自動サイズ調整されるのかをプレビューで表示することができます。

例えば、設定した日付焼き込みデータが L 判のサイズに対してどのように自動サイズ調整されるのかを確認できます。

9.7. 設定のエクスポートとインポート

以下の設定は、エクスポートしてファイルに保存することと、保存した設定をインポートして復元することができます。

以下の設定は、エクスポートしてファイルに保存することと、保存した設定をインポートして復元することができます。| 現像結果保存設定 |

| 表示設定 |

| 機能設定 |

| キー設定 |

エクスポートした設定データは「SILKYPIX設定ファイル (*.sps)」に記録されます。

9.7.1. エクスポート

設定をエクスポートするには、メニューの[オプション(O)]-[設定のエクスポート]を選択します。 すると、「設定のエクスポート」ダイアログが表示されます。

9.7.2. インポート | (1) | 保存ファイル |

記録するファイルの保存先フォルダとファイル名を設定します。

| (2) | エクスポートする設定 |

記録保存したい設定を選択します。 4つの設定のうち1つだけの場合でも、4つ全ての場合でも1つの「spsファイル」に記録保存されます。

[保存]ボタンをクリックすると、指定されたファイルに設定がエクスポートされます。| ※ | SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8 でエクスポートした設定ファイルを以前のバージョンでインポートした場合、一部の設定情報が失われた状態でインポートされます。 |

エクスポートされた設定データをインポートして設定を復元します。

設定をインポートするには、メニューの[オプション(O)]-[設定のインポート]を選択します。 すると、「設定のインポート」ダイアログが表示されます。

ここで、インポートする設定ファイルを選択すると、インポートできる項目にチェックがつきます。 インポートしたい項目をチェックがついた状態にして選択し [開く] ボタンをクリックしてください。選択した項目の設定を復元します。

設定をインポートするには、メニューの[オプション(O)]-[設定のインポート]を選択します。 すると、「設定のインポート」ダイアログが表示されます。

ここで、インポートする設定ファイルを選択すると、インポートできる項目にチェックがつきます。 インポートしたい項目をチェックがついた状態にして選択し [開く] ボタンをクリックしてください。選択した項目の設定を復元します。

9.8. オプション機能

9.8.1. アクセス履歴の消去

フォルダのアクセス履歴を削除します。

9.8.2. コントロール表示状態の初期化 コントロールの表示を初期状態に戻します。

9.8.3. スキンの選択 本ソフトウェアの背景画像の切り替えをおこなう機能です。「スキンの選択」ダイアログが表示されますので、いくつかのスキンから使用するスキンを選択してください。

ここで選択したスキンは、次回起動時から有効となります。切り替えたスキンで表示する場合には、お手数ですが一度本ソフトウェアを終了してから再起動してください。

9.8.3.1. 大きいサイズのスキン

選択できるスキンのうちいくつかは名前の後に「(大きいサイズ)」とついています。これらのスキンは通常のスキンに比べ約1.4倍の大きさで大きく表示されます。

高い解像度のモニタを使用していてボタンやスライダーが小さく感じる、といった場合に使用すると、視認性がよくなり、マウスでの操作が行いやすくなります。

9.8.3.2. 高解像度モニタ向けのスキン

選択できるスキンのうちいくつかは名前の後に「(大きいサイズ)」に加えて、「高解像度モニタ向け」とついています。

より解像度の高いモニタを使用していてボタンやスライダーが小さく感じる、といった場合はこちらの設定もご活用ください。

ここで選択したスキンは、次回起動時から有効となります。切り替えたスキンで表示する場合には、お手数ですが一度本ソフトウェアを終了してから再起動してください。

9.8.3.1. 大きいサイズのスキン

選択できるスキンのうちいくつかは名前の後に「(大きいサイズ)」とついています。これらのスキンは通常のスキンに比べ約1.4倍の大きさで大きく表示されます。

高い解像度のモニタを使用していてボタンやスライダーが小さく感じる、といった場合に使用すると、視認性がよくなり、マウスでの操作が行いやすくなります。

9.8.3.2. 高解像度モニタ向けのスキン

選択できるスキンのうちいくつかは名前の後に「(大きいサイズ)」に加えて、「高解像度モニタ向け」とついています。

より解像度の高いモニタを使用していてボタンやスライダーが小さく感じる、といった場合はこちらの設定もご活用ください。

9.9. トラブル・シューティング

このダイアログで設定される項目は、お客様の環境で問題が生じた場合に弊社サポートからの指示に従って操作していただくものです。

お客様の判断で設定の変更をおこなうと、プログラムが正常に動作しない、またはパフォーマンスが著しく低下する恐れがありますのでご注意ください。

9.9.1. ユーザー設定ファイルの初期化

9.9.3. トラブル・シューティング設定

9.9.3. トラブル・シューティング設定

9.9.3.1. 現像処理時の並列処理を禁止する

SILKYPIX®は、複雑な処理中でも軽快な操作を実現するため、マルチスレッドやマルチプロセッサの並列処理を積極的におこない、マイクロプロセッサを高効率で稼動させて高いパフォーマンスを達成しています。

SILKYPIX®は、複雑な処理中でも軽快な操作を実現するため、マルチスレッドやマルチプロセッサの並列処理を積極的におこない、マイクロプロセッサを高効率で稼動させて高いパフォーマンスを達成しています。

その結果、現像処理中はマイクロプロセッサに大きな負荷をかけるSILKYPIX®は、同時に起動している他のソフトウェアの動作を著しく低下させる場合があります。

また、マイクロプロセッサへの高い負荷のために、プロセッサの温度上昇による温度警告の発生や、動作不安定・再起動するなどのハードウェアの問題による動作障害が報告されています。

このような問題を回避するためにプロセッサの使用率を制限し、温度上昇を抑えるための設定です。

なお、温度上昇を抑えるさらに強力な設定をおこなうには、次項「9.9.3.2. 現像処理をゆっくりおこなう」もご参照ください。

9.9.3.2. 現像処理をゆっくりおこなう

お客様の判断で設定の変更をおこなうと、プログラムが正常に動作しない、またはパフォーマンスが著しく低下する恐れがありますのでご注意ください。

9.9.1. ユーザー設定ファイルの初期化

メニューの[ヘルプ(H)]-[トラブル・シューティング]-[ユーザー設定ファイルの初期化]を選択すると、SILKYPIXのユーザー設定ファイルを初期化します。

この処理をおこなうと、機能設定、表示設定、現像結果保存設定、トラブル・シューティング設定などの全ての設定と、フォルダ履歴や、ウィンドウ位置などが初期状態に戻ります。

操作の後プログラムが一旦終了しますので、再度、起動してください。 設定が初期化された状態で起動します。

9.9.2. プロダクト・キーの登録テスト この処理をおこなうと、機能設定、表示設定、現像結果保存設定、トラブル・シューティング設定などの全ての設定と、フォルダ履歴や、ウィンドウ位置などが初期状態に戻ります。

操作の後プログラムが一旦終了しますので、再度、起動してください。 設定が初期化された状態で起動します。

お客様のPCからプロダクト・キーのオンライン登録が可能かどうかのテストをおこないます。

メニューの[ヘルプ(H)]-[トラブル・シューティング]-[プロダクト・キーの登録テスト]を選択すると、「プロダクト・キーの登録テスト」ダイアログが表示されます。

[テスト]ボタンをクリックすると、テストを開始します。

ステータスに、「プロダクト・キーのオンライン登録が可能です。 」と表示されれば、現在の状態のお客様のPCからプロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができます。

「プロダクト・キーのオンライン登録はできません。 」と表示された場合は、現在の状態のお客様のPCからはプロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができません。

プロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができないと判定された場合は、「プロダクト・キーの登録」ダイアログでシリアル番号とプロダクト・キーを入力していただき、「オフラインで登録」のボタンを押してオフラインにて登録してください。

オフライン登録の詳細については「1.2.2.2. プロダクト・キーのオフライン登録」もご参照ください。

メニューの[ヘルプ(H)]-[トラブル・シューティング]-[プロダクト・キーの登録テスト]を選択すると、「プロダクト・キーの登録テスト」ダイアログが表示されます。

[テスト]ボタンをクリックすると、テストを開始します。

ステータスに、「プロダクト・キーのオンライン登録が可能です。 」と表示されれば、現在の状態のお客様のPCからプロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができます。

「プロダクト・キーのオンライン登録はできません。 」と表示された場合は、現在の状態のお客様のPCからはプロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができません。

プロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができないと判定された場合は、「プロダクト・キーの登録」ダイアログでシリアル番号とプロダクト・キーを入力していただき、「オフラインで登録」のボタンを押してオフラインにて登録してください。

オフライン登録の詳細については「1.2.2.2. プロダクト・キーのオフライン登録」もご参照ください。

9.9.3. トラブル・シューティング設定

9.9.3. トラブル・シューティング設定 9.9.3.1. 現像処理時の並列処理を禁止する

SILKYPIX®は、複雑な処理中でも軽快な操作を実現するため、マルチスレッドやマルチプロセッサの並列処理を積極的におこない、マイクロプロセッサを高効率で稼動させて高いパフォーマンスを達成しています。

SILKYPIX®は、複雑な処理中でも軽快な操作を実現するため、マルチスレッドやマルチプロセッサの並列処理を積極的におこない、マイクロプロセッサを高効率で稼動させて高いパフォーマンスを達成しています。その結果、現像処理中はマイクロプロセッサに大きな負荷をかけるSILKYPIX®は、同時に起動している他のソフトウェアの動作を著しく低下させる場合があります。

また、マイクロプロセッサへの高い負荷のために、プロセッサの温度上昇による温度警告の発生や、動作不安定・再起動するなどのハードウェアの問題による動作障害が報告されています。

このような問題を回避するためにプロセッサの使用率を制限し、温度上昇を抑えるための設定です。

なお、温度上昇を抑えるさらに強力な設定をおこなうには、次項「9.9.3.2. 現像処理をゆっくりおこなう」もご参照ください。

この設定は、CPUの温度上昇による熱暴走などのトラブルの検証のための設定です。

この設定をおこなうと、プレビューやサムネイル生成、1コマ現像、バッチ現像などすべての現像処理がゆっくりとおこなわれるようになります。

CPUを休ませながらゆっくりと処理をおこなうことで、CPUの発熱を抑えます。

現像処理中や、現像パラメータを変更している最中にPCが暴走する場合には、この設定を有効にしてみてください。

この設定を有効にして暴走しなくなる、もしくは暴走するまでの時間が延長される場合には、PCの熱対策に問題がある可能性が高いです。

そのままご使用になると、熱暴走によりハードディスクのデータが破壊されるなどの障害を引き起こす恐れがあります。

この設定はあくまでもトラブル発見用です。この「ゆっくりモード」で安定して動作するからといって、そのままご使用になるのは危険です。

熱暴走の場合は、プログラムが例外を起こして終了するのとは異なり、ハードディスク内のデータが破壊される可能性が高くなります。

最悪の場合は、OSそのものが起動しなくなり、すべてのデータを失うことにもなりかねません。くれぐれも「ゆっくりモード」で使い続けることは避けてください。

【熱暴走によってSILKYPIXが正常に動作しないと思われる場合】

9.9.3.3. Exif情報のメーカー名を削除する この設定をおこなうと、プレビューやサムネイル生成、1コマ現像、バッチ現像などすべての現像処理がゆっくりとおこなわれるようになります。

CPUを休ませながらゆっくりと処理をおこなうことで、CPUの発熱を抑えます。

現像処理中や、現像パラメータを変更している最中にPCが暴走する場合には、この設定を有効にしてみてください。

この設定を有効にして暴走しなくなる、もしくは暴走するまでの時間が延長される場合には、PCの熱対策に問題がある可能性が高いです。

そのままご使用になると、熱暴走によりハードディスクのデータが破壊されるなどの障害を引き起こす恐れがあります。

この設定はあくまでもトラブル発見用です。この「ゆっくりモード」で安定して動作するからといって、そのままご使用になるのは危険です。

熱暴走の場合は、プログラムが例外を起こして終了するのとは異なり、ハードディスク内のデータが破壊される可能性が高くなります。

最悪の場合は、OSそのものが起動しなくなり、すべてのデータを失うことにもなりかねません。くれぐれも「ゆっくりモード」で使い続けることは避けてください。

【熱暴走によってSILKYPIXが正常に動作しないと思われる場合】

この障害が発生した場合には、本ソフトウェアの使用を中止し、以下のような対策を行なってください。

| (1) | PCのファンは汚れていませんか? |

ファンが埃で詰まっていないか、また汚れていないか調べてください。汚れている場合には、PCのマニュアルに従ってクリーニングしてください。

| (2) | PCの設置場所は適切でしょうか? |

PCのファンをふさいでいないか、また壁が近すぎて放熱に障害になっていないか調べてください。また、熱がこもるような場所を避け、通気性の良い場所を選んでください。

室温が高い場合には、エアコンの近くに設置するなど、PCの放熱に気を配ってください。

室温が高い場合には、エアコンの近くに設置するなど、PCの放熱に気を配ってください。

| (3) | PCメーカーに相談してみましょう。 |

SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8 は、CPUを極めて効率良く使用します。このため、他のプログラムに比べてCPUが高温になりやすいと言えます。

だからといって、それに耐えられないようであるならPC側に問題があります。

適切な設置条件であっても熱暴走が発生する場合には、PCの熱対策が不完全である可能性があります。

熱暴走である旨を伝えて、PCメーカーに相談してみましょう。

BIOS の初期化やアップデートを薦められる場合もあります。メーカーの指示に従って対策してください。

だからといって、それに耐えられないようであるならPC側に問題があります。

適切な設置条件であっても熱暴走が発生する場合には、PCの熱対策が不完全である可能性があります。

熱暴走である旨を伝えて、PCメーカーに相談してみましょう。

BIOS の初期化やアップデートを薦められる場合もあります。メーカーの指示に従って対策してください。

| (4) | 自作PCをご使用の場合は放熱対策の増強を図ってみましょう。 |

CPUと放熱板の間の放熱グリスは十分でしょうか?ファンの容量は十分でしょうか?PC内部の風の流れは確保されているでしょうか?

放熱に関する部分を入念に強化してください。 PC本体を開けて、扇風機の風を当てるなどの対策も効果があります。

放熱に関する部分を入念に強化してください。 PC本体を開けて、扇風機の風を当てるなどの対策も効果があります。

この設定は一部の画像閲覧ツールでExif情報が正しく表示できない問題を回避するためのものです。

9.9.3.4. ファイルアクセスを制限する 複数プロセッサでのファイルへの同時アクセスを制限します。 通常は複数のプロセッサを有効に使用した方が速く処理できるのですが、使用している機器や環境によっては、ファイルアクセスに処理が集中してしまって逆に遅くなる場合があります。そのような場合に設定します。