| SILKYPIX® Marine Photography Pro 3.0 | SOFTWARE MANUAL |

| 0.概要と入門 | ||||||||

0.1 まず使ってみよう

(1) はじめに知っておきたいこと

(2) デジタルカメラで撮影された画像をパソコンにコピーする

(2) デジタルカメラで撮影された画像をパソコンにコピーする

(3) パソコンにコピーした画像を開く(フォルダを開く)

(3) パソコンにコピーした画像を開く(フォルダを開く)

(4) コマの選択

(4) コマの選択

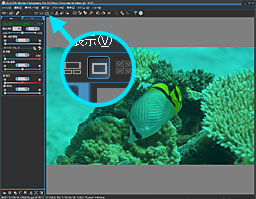

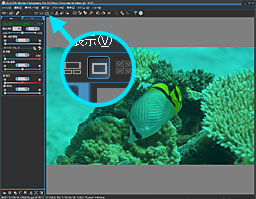

(5) 1枚を大きく表示する(プレビュー表示)

(5) 1枚を大きく表示する(プレビュー表示)

を押すと、選択コマがウインドウいっぱいに表示されます。調整を施す際には、このモードが便利でしょう。

を押すと、選択コマがウインドウいっぱいに表示されます。調整を施す際には、このモードが便利でしょう。

(6) テイストを適用する

(6) テイストを適用する

表示されているのは、あくまでも本ソフトウエアが自動的にホワイトバランスを計算した結果です。

中には、意図しない色が出ている写真があったり、青みが取り除かれすぎているものがあるかも知れません。

これらを、調整してみましょう。

本ソフトウエアは、非破壊画像処理を行うデジタル現像ソフトウエアですので、画像の調整は、常に原画から画像調整のパラメータに基づいて行われます。

この画像調整のパラメータを本ソフトウエアでは、現像パラメータと呼び、画像調整を行ってその結果をファイルに書き出す処理を「現像」と呼びます。

常に原画から調整が行われるために、原画ファイルを変更してしまうことがなく、調整の段階で試行錯誤を繰り返しても、画像調整が繰り返し行わることによる映像の劣化がありません。

調整項目を触るだけでは、原画が変更されることはありませんし、いつでも元に戻すことができますので、気軽に調整項目を触ってソフトの動きに慣れてください。

それが、本ソフトウエアをマスターするための近道です。

この画像調整のパラメータを本ソフトウエアでは、現像パラメータと呼び、画像調整を行ってその結果をファイルに書き出す処理を「現像」と呼びます。

常に原画から調整が行われるために、原画ファイルを変更してしまうことがなく、調整の段階で試行錯誤を繰り返しても、画像調整が繰り返し行わることによる映像の劣化がありません。

調整項目を触るだけでは、原画が変更されることはありませんし、いつでも元に戻すことができますので、気軽に調整項目を触ってソフトの動きに慣れてください。

それが、本ソフトウエアをマスターするための近道です。

(2) デジタルカメラで撮影された画像をパソコンにコピーする

(2) デジタルカメラで撮影された画像をパソコンにコピーする (3) パソコンにコピーした画像を開く(フォルダを開く)

(3) パソコンにコピーした画像を開く(フォルダを開く) (4) コマの選択

(4) コマの選択サムネイル上をマウスでクリックすると、そのコマが選択されます。

(5) 1枚を大きく表示する(プレビュー表示)

(5) 1枚を大きく表示する(プレビュー表示) (6) テイストを適用する

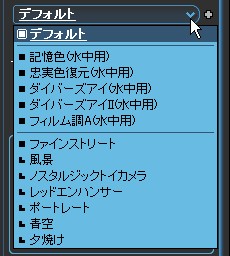

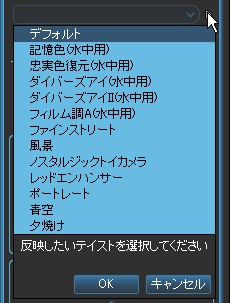

(6) テイストを適用する本ソフトウエアには、あらかじめ水中に適した現像パラメータの組み合わせ(テイストと呼びます)が組み込まれています。

「マリンパネルのテイスト選択」から、好みに一番近い色のテイストを選択してください。

テイストを選択すると、本ソフトウエアのさまざまな調整項目が一斉に変化し、指示された画像調整が施されて、プレビュー表示されます。

マリンパネルに表示されるテイストについての詳細は、「0.4 水中用のテイスト」をご参照ください。

さて、好みに近いテイストを選択したら、今度は、それをもとにさらに調整していきます。「マリンパネルのテイスト選択」から、好みに一番近い色のテイストを選択してください。

テイストを選択すると、本ソフトウエアのさまざまな調整項目が一斉に変化し、指示された画像調整が施されて、プレビュー表示されます。

マリンパネルに表示されるテイストについての詳細は、「0.4 水中用のテイスト」をご参照ください。

表示されているのは、あくまでも本ソフトウエアが自動的にホワイトバランスを計算した結果です。

中には、意図しない色が出ている写真があったり、青みが取り除かれすぎているものがあるかも知れません。

これらを、調整してみましょう。

0.2 水中写真専用の調整機能(マリンパネル)

水中写真専用の機能や、よく使われる機能をマリンパネルに集めてあります。

水中写真専用の機能や、よく使われる機能をマリンパネルに集めてあります。水中写真の調整は、これらのマリンパネルにある調整項目によって行います。

0.2.1 明るさの調整−露出補正

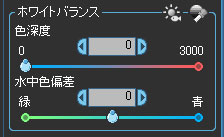

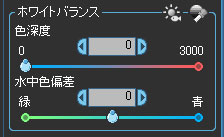

0.2.2 ホワイトバランス

ホワイトバランスとは、白いものを白く表現するための調整です。水中に降り注ぐ光は、水深に応じて青みが増し、白が青く表現されてしまいます。

これに伴って、他の色も変化します。鮮やかで奇麗な水中写真を得るためには、このホワイトバランスが非常に大切な調整項目になります。

→人間が水中にいるとき、目が青みに順応して(色順応といいます)、実際の青みが取り除かれて感じられます。

たとえば、水中ではライトの光が陸上よりも赤やピンクに感じられるのは、青さに順応しているからなのです。

一方、デジタルカメラは、色順応しないため、青みがそのまま記録されます。

ホワイトバランスとは、人間が白と感じた色を白く表現するための調整なのです。

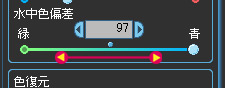

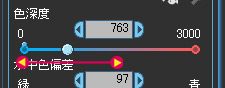

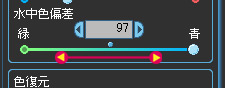

0.2.2.1 色深度と水中色偏差

本ソフトウエアでは、色深度と水中色偏差の2つの調整項目を使って、水中に特化したホワイトバランス調整を行えるようになっています。

本ソフトウエアでは、色深度と水中色偏差の2つの調整項目を使って、水中に特化したホワイトバランス調整を行えるようになっています。

水中用のテイストを適用した直後は、本ソフトウエアによって計算された値が入っていますが、これはあくまでも画像を解析した計算値にすぎません。まだ青みが残っていたり、あるいは、 青みが少なくなりすぎて赤みが強調されすぎているかも知れません。

完全にホワイトバランスを取らず、青みをすこし残しておくことで、水中の青さを表現したい場合もあります。

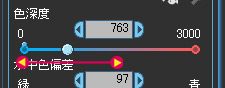

あなたが望む色が得られていない場合は、まず、色深度を調整してください。

色深度を0にしてみましょう。そうすると、青みの強い色の失われた写真になります。これがデジタルカメラが捉えた色です。

色深度を0にしてみましょう。そうすると、青みの強い色の失われた写真になります。これがデジタルカメラが捉えた色です。

色深度を大きくすると、青みが取り除かれていきますので、ちょうど良いところに調整してください。

色深度は、水深に対応したホワイトバランスの調整で、数値が大きくなるほど青みが少なくなり、赤味が強調されます。

次に水中色偏差をいじってみましょう。緑側に調整すると写真が緑がかり、青側に調整すると写真が青みを帯びます。

次に水中色偏差をいじってみましょう。緑側に調整すると写真が緑がかり、青側に調整すると写真が青みを帯びます。

この機能は、水の色によって、緑がかったり、青みがかったりした写真を調整するためにあります。

透視透明度の高い青い海で撮影した場合には、写真の青みが強くなります。この場合には、水中色偏差を緑側に調整することでホワイトバランスを取ることができます。

また、濁った海の場合には、写真が緑がかります。この場合には、水中色偏差を青側に調整することで、ホワイトバランスを取ることができます。

→以上のように、水中でのホワイトバランスの調整は、色深度と、水中色偏差を使って調整することができます。

これは、ちょうど陸上写真のホワイトバランスの調整を、色温度と色偏差を使って調整するのに似ています。

0.2.2.2 水中グレーバランスツール

水中グレーバランスツールは、写真の中のグレー(無彩色)に表現したい部分を指定して、その部分がグレーに表現されるように、自動的にホワイトバランスを調整し、色深度と水中色偏差が計算されます。

水中グレーバランスツールは、写真の中のグレー(無彩色)に表現したい部分を指定して、その部分がグレーに表現されるように、自動的にホワイトバランスを調整し、色深度と水中色偏差が計算されます。

まず、水中グレーバランスツールをクリックし、次に写真の中からグレーに表現したい部分をクリックします。

→この方法は、写真の中に白いものが(あるいは色のない無彩色のものが)写っている場合に非常に有効な方法です。

完全な白でなくても、砂地などをクリックして、大まかにホワイトバランスを取ってから、色深度と水中色偏差を使って追い込むこともできます。

0.2.2.3 水中用オートホワイトバランス

0.2.3 色復元これに伴って、他の色も変化します。鮮やかで奇麗な水中写真を得るためには、このホワイトバランスが非常に大切な調整項目になります。

→人間が水中にいるとき、目が青みに順応して(色順応といいます)、実際の青みが取り除かれて感じられます。

たとえば、水中ではライトの光が陸上よりも赤やピンクに感じられるのは、青さに順応しているからなのです。

一方、デジタルカメラは、色順応しないため、青みがそのまま記録されます。

ホワイトバランスとは、人間が白と感じた色を白く表現するための調整なのです。

0.2.2.1 色深度と水中色偏差

本ソフトウエアでは、色深度と水中色偏差の2つの調整項目を使って、水中に特化したホワイトバランス調整を行えるようになっています。

本ソフトウエアでは、色深度と水中色偏差の2つの調整項目を使って、水中に特化したホワイトバランス調整を行えるようになっています。水中用のテイストを適用した直後は、本ソフトウエアによって計算された値が入っていますが、これはあくまでも画像を解析した計算値にすぎません。まだ青みが残っていたり、あるいは、 青みが少なくなりすぎて赤みが強調されすぎているかも知れません。

完全にホワイトバランスを取らず、青みをすこし残しておくことで、水中の青さを表現したい場合もあります。

あなたが望む色が得られていない場合は、まず、色深度を調整してください。

色深度を0にしてみましょう。そうすると、青みの強い色の失われた写真になります。これがデジタルカメラが捉えた色です。

色深度を0にしてみましょう。そうすると、青みの強い色の失われた写真になります。これがデジタルカメラが捉えた色です。色深度を大きくすると、青みが取り除かれていきますので、ちょうど良いところに調整してください。

色深度は、水深に対応したホワイトバランスの調整で、数値が大きくなるほど青みが少なくなり、赤味が強調されます。

次に水中色偏差をいじってみましょう。緑側に調整すると写真が緑がかり、青側に調整すると写真が青みを帯びます。

次に水中色偏差をいじってみましょう。緑側に調整すると写真が緑がかり、青側に調整すると写真が青みを帯びます。この機能は、水の色によって、緑がかったり、青みがかったりした写真を調整するためにあります。

透視透明度の高い青い海で撮影した場合には、写真の青みが強くなります。この場合には、水中色偏差を緑側に調整することでホワイトバランスを取ることができます。

また、濁った海の場合には、写真が緑がかります。この場合には、水中色偏差を青側に調整することで、ホワイトバランスを取ることができます。

→以上のように、水中でのホワイトバランスの調整は、色深度と、水中色偏差を使って調整することができます。

これは、ちょうど陸上写真のホワイトバランスの調整を、色温度と色偏差を使って調整するのに似ています。

水中グレーバランスツールは、写真の中のグレー(無彩色)に表現したい部分を指定して、その部分がグレーに表現されるように、自動的にホワイトバランスを調整し、色深度と水中色偏差が計算されます。

水中グレーバランスツールは、写真の中のグレー(無彩色)に表現したい部分を指定して、その部分がグレーに表現されるように、自動的にホワイトバランスを調整し、色深度と水中色偏差が計算されます。まず、水中グレーバランスツールをクリックし、次に写真の中からグレーに表現したい部分をクリックします。

→この方法は、写真の中に白いものが(あるいは色のない無彩色のものが)写っている場合に非常に有効な方法です。

完全な白でなくても、砂地などをクリックして、大まかにホワイトバランスを取ってから、色深度と水中色偏差を使って追い込むこともできます。

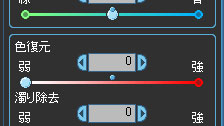

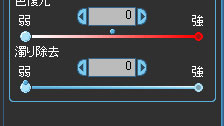

色復元は、水中で失われる赤や、それに伴って変化する色を復元する量を調整します。

色復元は、水中で失われる赤や、それに伴って変化する色を復元する量を調整します。0にすると、色復元の処理がまったく行われなくなります。

これは、ホワイトバランスだけが取られた状態で、概ねダイバーが実際に知覚した色に近い色再現となります。

100にすると、本ソフトウエアが算出した色復元の量が100%適用されます。

このとき、本ソフトウエアは、水中にあるものや魚などを水面で観測した場合の色に復元しようとします。

→水深が深くなるほど、色の消失が大きくなります。本ソフトウエアは、設定されたホワイトバランスから、水深を仮定し、必要な色復元量を決定しています。

このため、浅い水深で撮影されたか、あるいは、青みを残したままの写真では色復元を調整してもほとんど変化しない場合があります。

色復元は、ホワイトバランスを大きく調整すればするほど、大きな効果となって現れます。

時として、赤味が強調されすぎる場合もあります。このような場合には、色復元を小さく調整して赤味を抑えてください。

水中の濁りによる光の散乱を除去する機能です。にごり除去の量を大きくすると、写真が暗くなります。これは、濁りによって散乱した光が取り除かれるためです。露出補正を使って明るさを整えてください。

水中の濁りによる光の散乱を除去する機能です。にごり除去の量を大きくすると、写真が暗くなります。これは、濁りによって散乱した光が取り除かれるためです。露出補正を使って明るさを整えてください。この機能をうまく使うには、写真の中の黒い部分に注目して黒がうまく表現できるように調整するのがコツです。

あまり大きくしすぎると、黒がつぶれてベタっとしてしまいますので、黒い部分のディティールが残る程度に調整するのが良いでしょう。

0.3 調整結果の保存−現像

さて、好みの写真に調整できたら、その結果を保存します。

さて、好みの写真に調整できたら、その結果を保存します。ファイルメニューの「現像と保存」を選択するか、ツールバーの

ここで、処理結果を書き出したいフォルダと、ファイル名を入力して保存ボタンを押してください。

→保存ボタンを押すことで、画像処理が行われ、結果のファイルへ出力されます。

このとき、原画のファイルは一切変更されず、常に撮影時の状態を保ちます。

JPEG画像であっても、画像処理に際しては、カメラが捉えた生の状態(RAW)に近いデータに変換され、RAW 現像を行うのと同様のフェーズを経て画像が処理されます。(SILKYPIX RAW Bridge 機能)

このため、原画の色情報が最大限に生かされた階調性の良い正確な色処理を行うことができます。

本ソフトウエアでは、この工程を「現像」と呼んでいます。

→複数コマのパラメータだけを先に調整してしまい、後で一括して複数コマを現像することもできます。

「5.2 一括現像」をご覧ください。

0.4 水中用のテイスト

水中用のテイストは、マリンパネルのテイストコンボボックス内に表示されます。

水中用のテイストは、マリンパネルのテイストコンボボックス内に表示されます。ここでは、これらのテイストについて説明します。

1.デフォルト

JPEG 画像の場合には、何も調整されない状態、すなわち原画となります。RAW の場合には、SILKYPIX が規定する陸上用のデフォルトとなります。

つまり、このテイストは、撮影時の状態をほぼそのまま手を加えずに見ている状態と考えて差し支えありません。

何も調整していない場合には、この状態で写真が表示されます。

2.記憶色(水中用)つまり、このテイストは、撮影時の状態をほぼそのまま手を加えずに見ている状態と考えて差し支えありません。

何も調整していない場合には、この状態で写真が表示されます。

水中にあるものを、陸上で観測した時の色に復元して再現し、さらに記憶に残る色を強調するテイストです。

見た目よりも色鮮やかな写真を得たい場合に適しています。

3.忠実色復元(水中用)見た目よりも色鮮やかな写真を得たい場合に適しています。

水中にあるものを、陸上で観測した時の色に復元して再現するテイストです。

水中に素のままの太陽光が降り注いだような色再現が行われ、鮮やかな色が得られます。

4.ダイバーズアイ(水中用)水中に素のままの太陽光が降り注いだような色再現が行われ、鮮やかな色が得られます。

水中での色の消失を復元する「色復元」がまったく行われない、ホワイトバランスが取られた状態の色を再現するテイストです。

ダイバーが見た印象に近い写真が得られます。

5.ダイバーズアイII(水中用)ダイバーが見た印象に近い写真が得られます。

忠実色復元(水中用)とほぼ同じですが、やや青みを残した色再現が得られます。

ダイバーが記憶している水中の色に近い色再現を目指しています。

6.フィルム調A(水中用)ダイバーが記憶している水中の色に近い色再現を目指しています。

広い色範囲を記録できる彩度の低いフィルムで撮影されたような色再現を目指したテイストです。

2〜6の水中用テイストは、すべてホワイトバランスを自動的に計算します。このため、テイストを選択してからプレビューにその結果が表示されるまで、若干時間がかかります。ホワイトバランスは、画像を解析して計算され、色深度と水中色偏差に反映されます。この結果は、あくまでも計算値ですので、赤みが強い場合には、色深度を小さく、青みが強い場合には色深度を大きく調整してください。

複数コマへ一括してテイストを適用する

テイストは、複数のコマに対して一括して適用することもできます。

テイストは、複数のコマに対して一括して適用することもできます。まず、サムネイルモードに移り、適用したいコマを選択状態にします。

テイスト選択コンボボックスの

次にテイストを選択して、[OK]ボタンを押してください。先に選択したすべてのコマに一括してテイストが適用されます。

0.5 水中写真で効果的な機能の紹介

通常パネルを選択すると、 SILKYPIX® Developer Studio 3.0 が備えている全機能を使用することができます。

ここでは、水中写真を調整する上で効果的ないくつかの項目について解説します。

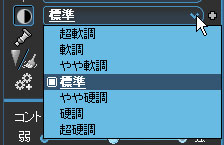

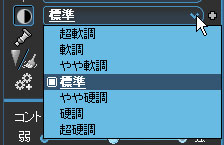

(1) 調子の調整

調子とは、写真の明暗差の調整です。暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るく表現して明暗差をはっきりさせて硬い表現にしたものを硬調といいます。

調子とは、写真の明暗差の調整です。暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るく表現して明暗差をはっきりさせて硬い表現にしたものを硬調といいます。

逆に、暗い部分と明るい部分の明暗差を小さくしてやわらかく表現したものを軟調といいます。

硬調に表現すると、はっきりとした力強いイメージになりますが、暗い部分がつぶれやすくなり、明るい部分が飛びやすくなります。逆に、軟調にすると、暗い部分から明るい部分までのディティールが表現しやすくなりますが、力の弱い眠いイメージになります。

詳しくは、「4.5 調子の調整」をご参照ください。

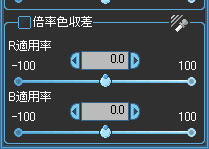

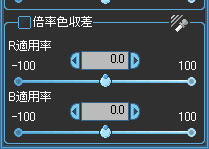

(2) 輪郭の色づきを緩和する(倍率色収差補正)

色収差とは、赤い光と、青い光の屈折率が異なるために、輪郭が色づく現象です。

色収差とは、赤い光と、青い光の屈折率が異なるために、輪郭が色づく現象です。

特に、画像の周辺にいくと大きくなる輪郭の色づきは、赤い光と、青い光が異なる屈折率であるために、わずかに違った倍率で結像するために発生する現象で、倍率色収差と呼んでいます。

この倍率色収差は、水中撮影でなくても発生しますが、水中撮影の場合には、特に大きくなる傾向があります。

本ソフトウエアは、この倍率色収差を補正する機能を持っています。

輪郭に現れる色づきが気になる場合には、この機能が有効です。詳しくは、「4.11.3 倍率色収差補正」をご参照ください。

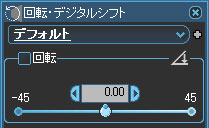

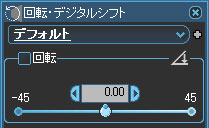

(3) 傾きの補正(回転)

写真の傾きを調整する機能です。

写真の傾きを調整する機能です。

陸上に比べ撮影にかけられる時間が短く、また三脚も使えず、浮遊した状態で撮影することの多い水中では、傾きを調整したい場合が多くなります。

回転の機能を使用すると、簡単に写真の傾きを調整できます。

詳しくは、「4.12.1 回転」をご参照ください。

ここでは、水中写真を調整する上で効果的ないくつかの項目について解説します。

(1) 調子の調整

調子とは、写真の明暗差の調整です。暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るく表現して明暗差をはっきりさせて硬い表現にしたものを硬調といいます。

調子とは、写真の明暗差の調整です。暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るく表現して明暗差をはっきりさせて硬い表現にしたものを硬調といいます。逆に、暗い部分と明るい部分の明暗差を小さくしてやわらかく表現したものを軟調といいます。

硬調に表現すると、はっきりとした力強いイメージになりますが、暗い部分がつぶれやすくなり、明るい部分が飛びやすくなります。逆に、軟調にすると、暗い部分から明るい部分までのディティールが表現しやすくなりますが、力の弱い眠いイメージになります。

詳しくは、「4.5 調子の調整」をご参照ください。

色収差とは、赤い光と、青い光の屈折率が異なるために、輪郭が色づく現象です。

色収差とは、赤い光と、青い光の屈折率が異なるために、輪郭が色づく現象です。特に、画像の周辺にいくと大きくなる輪郭の色づきは、赤い光と、青い光が異なる屈折率であるために、わずかに違った倍率で結像するために発生する現象で、倍率色収差と呼んでいます。

この倍率色収差は、水中撮影でなくても発生しますが、水中撮影の場合には、特に大きくなる傾向があります。

本ソフトウエアは、この倍率色収差を補正する機能を持っています。

輪郭に現れる色づきが気になる場合には、この機能が有効です。詳しくは、「4.11.3 倍率色収差補正」をご参照ください。

写真の傾きを調整する機能です。

写真の傾きを調整する機能です。陸上に比べ撮影にかけられる時間が短く、また三脚も使えず、浮遊した状態で撮影することの多い水中では、傾きを調整したい場合が多くなります。

回転の機能を使用すると、簡単に写真の傾きを調整できます。

詳しくは、「4.12.1 回転」をご参照ください。

0.6 水中写真の色再現性を改善するには

0.6.1 色再現の限界と、RAW について

本ソフトウエアを使用することで、水中の本来の色を復元することができます。しかし、水深が増せば増すほど美しい発色の写真を得ることが難しくなります。

水深が増せば増すほど、降り注ぐ光の青みが増し、赤の情報量が欠落していきます。そして、ある水深以上になると、水中で異なる2つの色が同一の色として記録されてしまうようになります。

2つの異なる色が同一のデジタルデータとして記録されてしまうと、もはや正しい色を復元することができなくなります。

JPEG で撮影した場合、概ね7〜8mまでは、正しい色再現が得られます(*1)が、それ以上の水深では完全にホワイトバランスを取ると色再現が正確でなくなってきます。

一方、RAW での撮影の場合には、20m程度まで正しい色再現を得ることが可能です。したがって、RAW 撮影が可能なカメラでは、RAW で撮影することを強くお勧めします。

*1 ... カメラによっては、sRGB再現色域外の色の記録をおこなっており(sYCC記録など)、本ソフトウエアは、JPEG に記録されたsRGB再現色域外の色を扱うことができるように設計されています。このため、JPEG であってもここで述べた限界を超えて正しい色再現が行える場合もあります。実際にお使いのカメラでどの程度の水深まで満足する色再現が得られるかを調べた上で、それ以上深い水深での撮影にはストロボなどの補助光源を使ってください。

0.6.2 adobeRGB の使用水深が増せば増すほど、降り注ぐ光の青みが増し、赤の情報量が欠落していきます。そして、ある水深以上になると、水中で異なる2つの色が同一の色として記録されてしまうようになります。

2つの異なる色が同一のデジタルデータとして記録されてしまうと、もはや正しい色を復元することができなくなります。

JPEG で撮影した場合、概ね7〜8mまでは、正しい色再現が得られます(*1)が、それ以上の水深では完全にホワイトバランスを取ると色再現が正確でなくなってきます。

一方、RAW での撮影の場合には、20m程度まで正しい色再現を得ることが可能です。したがって、RAW 撮影が可能なカメラでは、RAW で撮影することを強くお勧めします。

*1 ... カメラによっては、sRGB再現色域外の色の記録をおこなっており(sYCC記録など)、本ソフトウエアは、JPEG に記録されたsRGB再現色域外の色を扱うことができるように設計されています。このため、JPEG であってもここで述べた限界を超えて正しい色再現が行える場合もあります。実際にお使いのカメラでどの程度の水深まで満足する色再現が得られるかを調べた上で、それ以上深い水深での撮影にはストロボなどの補助光源を使ってください。

JPEG 撮影であっても、正しい色再現が得られる限界を拡げることができます。

ひとつには、 adobeRGB での記録です。記録色空間が選択できるカメラでは、 adobeRGB で記録することで、より正しい色再現を得やすくなります。

これは、sRGB に比べて、 adobeRGB の再現色域が広く、高い彩度の色を正確に記録できるためです。

水中写真では、強いシアン色が正確に記録できるかどうかが重要であるため、adobeRGB の使用は効果的です。

0.6.3 光学フィルタの使用ひとつには、 adobeRGB での記録です。記録色空間が選択できるカメラでは、 adobeRGB で記録することで、より正しい色再現を得やすくなります。

これは、sRGB に比べて、 adobeRGB の再現色域が広く、高い彩度の色を正確に記録できるためです。

水中写真では、強いシアン色が正確に記録できるかどうかが重要であるため、adobeRGB の使用は効果的です。

オレンジやマゼンタ(パープル)の光学フィルタを使用すると、水中で失われやすい赤の情報がより多く記録されることになり、色の再現性が向上します。

水中専用のフィルタでなくても、色温度変換フィルタ(*1)や、トワイライトレッドのようなパープル系のフィルタも効果的です。

ただし、かならずカラー写真用のフィルタを使用してください。モノクロ用のイエローやオレンジ、レッドのフィルタを使用してはいけません。

(*1) ... 色温度変換フィルタを使用する場合には、色温度を下げる(フィルタ自体の色がオレンジ色)方向のフィルタを使用してください。

水中専用のフィルタでなくても、色温度変換フィルタ(*1)や、トワイライトレッドのようなパープル系のフィルタも効果的です。

ただし、かならずカラー写真用のフィルタを使用してください。モノクロ用のイエローやオレンジ、レッドのフィルタを使用してはいけません。

(*1) ... 色温度変換フィルタを使用する場合には、色温度を下げる(フィルタ自体の色がオレンジ色)方向のフィルタを使用してください。