| SILKYPIX® Developer Studio 3.0 | SOFTWARE MANUAL |

| 10.SILKYPIX®活用術 | ||||||||

10.1 テクニック編

10.1.1 プレビュー更新の高速化

本ソフトウェアでは、プレビュー表示の高速化のために、まず簡易プレビュー表示を行い、バックグラウンドで本現像を進行させ、本現像結果が確定した領域から逐次表示を差し替えていきます。

しかし、本現像結果で確認したい現像パラメータを調整する場合には、本現像プレビュー表示が行われるまで待たなければなりません。

ここでは、本現像プレビュー表示が完了するまでの時間を短縮するテクニックについて述べます。

(1) ウィンドウを小さくする。

10.1.2 カメラでの露出補正と、現像時の露出補正の違いと応用しかし、本現像結果で確認したい現像パラメータを調整する場合には、本現像プレビュー表示が行われるまで待たなければなりません。

ここでは、本現像プレビュー表示が完了するまでの時間を短縮するテクニックについて述べます。

(1) ウィンドウを小さくする。

ウインドウを小さくして、写真の一部分が表示されるようにすると、本現像を行わなければならない領域が小さくなります。

本ソフトウェアでは、プレビュー表示エリア内のみを部分的に現像してプレビュー更新を行うように設計されているため、ウインドウを小さくし、注目している部分のみが表示されるようにすると、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。

(2) 表示倍率を高くする。本ソフトウェアでは、プレビュー表示エリア内のみを部分的に現像してプレビュー更新を行うように設計されているため、ウインドウを小さくし、注目している部分のみが表示されるようにすると、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。

表示倍率を高くすると、表示される絵の範囲が減り、(1)と同様の効果があり、注目している部分を大きく拡大して表示できますのでお勧めです。

また、プレビュー倍率を400%以上にすると、本現像プレビュー表示のみを行うようになり、簡易プレビュー表示がスキップされて表示のちらつきがなくなります。

(3) 偽色抑制のパラメータを0にする。また、プレビュー倍率を400%以上にすると、本現像プレビュー表示のみを行うようになり、簡易プレビュー表示がスキップされて表示のちらつきがなくなります。

本ソフトウェアの偽色抑制は、高周波の色ノイズだけでなく、低周波の色ノイズまでをも低減する欲張りで贅沢な負荷の大きな処理を行います。

このため、偽色抑制を最後に調整することにして、他のパラメータの調整中は、偽色抑制を0にすることで、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。

(4) 現像設定・サブコントロールにある「デモザイク精鋭度」スライダーを高速側にする。このため、偽色抑制を最後に調整することにして、他のパラメータの調整中は、偽色抑制を0にすることで、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。

本ソフトウェアに使用している現像ロジック(SILKYPIX® 1.6/1.7/1.8/1.8SR 現像エンジン)は、連続的にデモザイク精鋭度を変更できます。ほとんどの場合、デモザイク精鋭度を高めた(高品質側)方が良い結果となりますが、処理は重くなります。参考:10.1.4 デモザイク精鋭度と画質の関係

そこで、他のパラメータ調整中は、偽色抑制同様に高速側に設定することで、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。

また、これと関連して、「縮小表示時に本現像プレビューを行わないようにして、CPU負荷やメモリ消費を抑えることも可能です。「9.2.5 プレビュー設定」をご覧ください。そこで、他のパラメータ調整中は、偽色抑制同様に高速側に設定することで、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。

カメラでの露出補正は、イメージセンサーに与える光量そのものを変化させます。

例えば、+1EV の露出補正を行うと、イメージセンサーに入る光量は2倍になります。

一方、現像時の露出補正は、RAW ファイルに記録されている光量を2倍にして処理します。

効果としては同様ですが、現像時の露出補正は、ノイズ成分までも2倍になるため絵が荒れやすくなります。

逆に現像時の露出補正にはメリットもあります。もし、カメラで露出補正をして、それが多すぎてハイライトが飛びすぎてしまった場合を考えてください。

イメージセンサーの限界を超えて飛んでしまった部分は、RAW といえどもその部分の情報はなく、現像時に減感現像しても救うことはできません。

カメラによっては1/2EV程度の減感現像が可能で、飛んでしまった部分を救うことができる場合があります。詳しくは「10.3.1 減感現像の可能性」をご覧いただくとして、普通は不可能と理解してください。

この場合などは、現像時増感が有利になるのです。

撮影の忙しい時に露出を決定するのではなく、後でゆっくり現像時にやればいいのですから。

よく、「RAW はアンダーに撮れ」というのはそのためです。詳しくは、「10.2.2 RAWはアンダーに撮れって本当?」をご参照ください。

逆光や難しい撮影条件で露出補正量を決定しかねたら、あるいは決定するのに時間がかかってシャッターチャンスを逃しそうなら、飛ばない程度のアンダー目に露出補正をして撮影してしまいましょう。参考として「10.2.1 逆光無補正撮影」 もご覧ください。

さらに応用として、カメラで ISO 感度を上げて撮影しないといけないような暗い被写体を、わざとアンダーにとってシャッター速度や、絞り値を稼ぐという大胆な撮影も考えられます。

「10.1.3 カメラでの ISO 感度調整と、現像時の露出補正の違いと応用」 をご覧ください。

10.1.3 カメラでの ISO 感度調整と、現像時の露出補正の違いと応用例えば、+1EV の露出補正を行うと、イメージセンサーに入る光量は2倍になります。

一方、現像時の露出補正は、RAW ファイルに記録されている光量を2倍にして処理します。

効果としては同様ですが、現像時の露出補正は、ノイズ成分までも2倍になるため絵が荒れやすくなります。

逆に現像時の露出補正にはメリットもあります。もし、カメラで露出補正をして、それが多すぎてハイライトが飛びすぎてしまった場合を考えてください。

イメージセンサーの限界を超えて飛んでしまった部分は、RAW といえどもその部分の情報はなく、現像時に減感現像しても救うことはできません。

カメラによっては1/2EV程度の減感現像が可能で、飛んでしまった部分を救うことができる場合があります。詳しくは「10.3.1 減感現像の可能性」をご覧いただくとして、普通は不可能と理解してください。

この場合などは、現像時増感が有利になるのです。

撮影の忙しい時に露出を決定するのではなく、後でゆっくり現像時にやればいいのですから。

よく、「RAW はアンダーに撮れ」というのはそのためです。詳しくは、「10.2.2 RAWはアンダーに撮れって本当?」をご参照ください。

逆光や難しい撮影条件で露出補正量を決定しかねたら、あるいは決定するのに時間がかかってシャッターチャンスを逃しそうなら、飛ばない程度のアンダー目に露出補正をして撮影してしまいましょう。参考として「10.2.1 逆光無補正撮影」 もご覧ください。

さらに応用として、カメラで ISO 感度を上げて撮影しないといけないような暗い被写体を、わざとアンダーにとってシャッター速度や、絞り値を稼ぐという大胆な撮影も考えられます。

「10.1.3 カメラでの ISO 感度調整と、現像時の露出補正の違いと応用」 をご覧ください。

カメラでの ISO 感度調整は、通常はイメージセンサーから出力された電圧をデジタル化する前に変化させます。

例えば、ISO 感度を倍にすると、イメージセンサーからの情報をサンプリング前に2倍にしてサンプリングします。

あるいは、サンプリング後に2倍にします。

このため、撮影時の露出補正と異なり、現像時増感とほぼ同一の結果となります。

そう、ISO 400 で撮影するのと、ISO 200 で1段アンダーに撮影するのはほぼ同一なのです。

イメージセンサーからの情報がカメラで2倍にされて記録されるか、現像時に2倍になるかの違いしかありません。

ですから、この場合には、現像時増感のメリットが大きくなります。

ISO 400 にして撮影した場合、もし飛んでしまったら、それは修正不可能です。しかし、ISO 200 で1段アンダーにして撮影していれば救える可能性は高くなります。

カメラで ISO 感度を上げて撮影しないといけないような暗い被写体を、わざとアンダーにとってシャッター速度や、絞り値を稼ぐという大胆な撮影が可能になるのです。「10.2.3 露出補正ダイヤルのISO感度ダイヤル化」 をご覧ください。

10.1.4 デモザイク精鋭度と画質の関係例えば、ISO 感度を倍にすると、イメージセンサーからの情報をサンプリング前に2倍にしてサンプリングします。

あるいは、サンプリング後に2倍にします。

このため、撮影時の露出補正と異なり、現像時増感とほぼ同一の結果となります。

そう、ISO 400 で撮影するのと、ISO 200 で1段アンダーに撮影するのはほぼ同一なのです。

イメージセンサーからの情報がカメラで2倍にされて記録されるか、現像時に2倍になるかの違いしかありません。

ですから、この場合には、現像時増感のメリットが大きくなります。

ISO 400 にして撮影した場合、もし飛んでしまったら、それは修正不可能です。しかし、ISO 200 で1段アンダーにして撮影していれば救える可能性は高くなります。

カメラで ISO 感度を上げて撮影しないといけないような暗い被写体を、わざとアンダーにとってシャッター速度や、絞り値を稼ぐという大胆な撮影が可能になるのです。「10.2.3 露出補正ダイヤルのISO感度ダイヤル化」 をご覧ください。

本ソフトウェアに搭載しているデモザイクアルゴリズムは、デモザイク時の分解精度を連続的に変化させることができるようになっています。

これをデモザイク精鋭度と呼んでいます。(以前のバージョン 1.0/2.0 では、現像精度と呼んでいました。)

デモザイク精鋭度を上げれば、分解が精緻となり、その分現像時間が長くなります。

デモザイク精鋭度を下げれば、分解の精緻さは失われますが、現像時間は短くなります。

ですから、良い品質を得る場合には、デモザイク精鋭度をある程度大きな値(80程度)にしておくことをお勧めします。

デモザイク精鋭度は高ければ高い程、デモザイク時のピクセルの分解を良くしますが、高彩度色境界に不自然なジャギが目立ったり、ノイズの多い映像では、逆にノイズを目立たせてしまう結果となる場合があります。

このような場合には、デモザイク精鋭度を低く設定してください。

10.1.5 白とびの緩和これをデモザイク精鋭度と呼んでいます。(以前のバージョン 1.0/2.0 では、現像精度と呼んでいました。)

デモザイク精鋭度を上げれば、分解が精緻となり、その分現像時間が長くなります。

デモザイク精鋭度を下げれば、分解の精緻さは失われますが、現像時間は短くなります。

ですから、良い品質を得る場合には、デモザイク精鋭度をある程度大きな値(80程度)にしておくことをお勧めします。

デモザイク精鋭度は高ければ高い程、デモザイク時のピクセルの分解を良くしますが、高彩度色境界に不自然なジャギが目立ったり、ノイズの多い映像では、逆にノイズを目立たせてしまう結果となる場合があります。

このような場合には、デモザイク精鋭度を低く設定してください。

高彩度のもの、特に花などを撮影した場合に、明るい部分で色が白くなってしまう場合があります。

この現象を本マニュアルでは「白とび」と呼ぶことにします。

ここでは、この白とびを緩和する方法について解説します。

○ 白とびする理由

*1 ... 実際には、色によって人間の目は感度が違うため、R+G+B が人間が感じる明るさではありませんが、説明の便宜上、このように単純化させていただきました。

*2 ... 実際の RGB データ(例えば sRGB データ)はγ特性といわれる非線形特性がかけられているので、このように単純ではありませんが、説明の便宜上 RGB 値をリニア値として R,G,B の値と実際にモニタから発光される光量が比例するという前提で説明しています。

*3 ... 実際のソフトの動きはもう少し複雑です *1 で説明したように実際の明るさは R+G+B ではないことや、 *2 のγの影響があるためです。ここでは動作を理解していただくために単純化しています。

10.1.6 再現色域と、色域外の色の調整についてこの現象を本マニュアルでは「白とび」と呼ぶことにします。

ここでは、この白とびを緩和する方法について解説します。

○ 白とびする理由

そもそも、白とびはなぜ発生するのでしょうか?

被写体がつるっとしていて、当たった光がそのまま反射して白くなる場合があります。これは、白とびではありません。

白とびは、人間の目には赤く見えていたものが、その明るい部分で白く表現されてしまうような状態を言います。

これは、撮影時、もしくは現像時に表現できる明るさを超えてしまうことにより発生します。

写真では、(写真に限らず、印刷でもプリンタでもモニタでもテレビでも)表現可能な明るさに限界があります。そして、この限界は、色が濃くなるほど小さくなります。

ここで、 R, G, B を使って説明します。パソコンのモニタは、R, G, B の細かい点を発光させて色を作っています。

いま、赤い点が最も暗い状態を R=0 という数値で、最も明るい状態を R=255 という数値で表すことにします。G, B についても同様です。

R=0 のとき、モニターの赤い点は最も暗い光り方をし、R=255 のときに最も明るい光り方をします。この光り方のバランスで色と明るさを表現しています。

人間が感じる明るさは、R の光り方と、G の光り方と、B の光り方の和を感じます(*1)。

例えば白い色は、R,G,B が同じ光り方をします。つまり、R=100, G=100, B=100 のような状態のとき、白く見えます。

そうすると、白い色(無彩色)は、R=0,G=0,B=0 から、R=255,G=255,B=255 までの表現範囲を持ちます。

明るさにすると、0 〜 255+255+255=765 までを表現できます。

今度は、薄い赤(ピンク)を考えてみましょう。薄い赤は、G, B に比べて R が大きい状態です。例えば、 R=200, G=100, B=100 となります。

このとき、G, B は、R の半分です。この比率を維持していると、同じ色に見えます。

例えば、暗くて薄い赤は、 R=100, G=50, B=50 です。明るくなると、R=200, G=100, B=100 となります。さらに明るくすると、最も明るい薄い赤 R=254, G=127, B=127 となります(*2)。

ここでさらに明るくすると、どうなるでしょうか? 数値上では、R=300, G=150, B=150 という状態が作れます。

しかし、R=300 は実際には表現できないので、R の実際の明るさは R=255 となってしまいます。つまり、R=255, G=150, B=150 と表現されます。

さらに明るくするとどうでしょうか? R=510, G=255, B=255 が、R=255, G=255, B=255 となってしまいます。これは、つまり真っ白です。

白とびは大雑把に言って、このように発生するのです。この薄い赤の場合、色が変わらない限界は R=254, G=127, B=127 となります。

そして、このとき感じる明るさは、254+127+127=508 です。白は、明るさ 765 まで表現できたのに、薄い赤は、508 の明るさまでしか表現できないことになります。

もっと濃い赤だったらどうなるでしょう。例えば、R=200, G=50, B=50 の濃い赤で考えてみましょう。表現できる最も明るい濃い赤は、R=252, G=63, B=63 です。これは、明るさ 252+63+63=378 です。

つまり、色が濃くなればなるほど、明るい表現ができなくなるのです。

色の薄い被写体に合わせて露出を調整すると、色の濃い被写体が白とびしてしまう。その理由はここにあります。

○ 白とび緩和策1(露出補正)被写体がつるっとしていて、当たった光がそのまま反射して白くなる場合があります。これは、白とびではありません。

白とびは、人間の目には赤く見えていたものが、その明るい部分で白く表現されてしまうような状態を言います。

これは、撮影時、もしくは現像時に表現できる明るさを超えてしまうことにより発生します。

写真では、(写真に限らず、印刷でもプリンタでもモニタでもテレビでも)表現可能な明るさに限界があります。そして、この限界は、色が濃くなるほど小さくなります。

ここで、 R, G, B を使って説明します。パソコンのモニタは、R, G, B の細かい点を発光させて色を作っています。

いま、赤い点が最も暗い状態を R=0 という数値で、最も明るい状態を R=255 という数値で表すことにします。G, B についても同様です。

R=0 のとき、モニターの赤い点は最も暗い光り方をし、R=255 のときに最も明るい光り方をします。この光り方のバランスで色と明るさを表現しています。

人間が感じる明るさは、R の光り方と、G の光り方と、B の光り方の和を感じます(*1)。

例えば白い色は、R,G,B が同じ光り方をします。つまり、R=100, G=100, B=100 のような状態のとき、白く見えます。

そうすると、白い色(無彩色)は、R=0,G=0,B=0 から、R=255,G=255,B=255 までの表現範囲を持ちます。

明るさにすると、0 〜 255+255+255=765 までを表現できます。

今度は、薄い赤(ピンク)を考えてみましょう。薄い赤は、G, B に比べて R が大きい状態です。例えば、 R=200, G=100, B=100 となります。

このとき、G, B は、R の半分です。この比率を維持していると、同じ色に見えます。

例えば、暗くて薄い赤は、 R=100, G=50, B=50 です。明るくなると、R=200, G=100, B=100 となります。さらに明るくすると、最も明るい薄い赤 R=254, G=127, B=127 となります(*2)。

ここでさらに明るくすると、どうなるでしょうか? 数値上では、R=300, G=150, B=150 という状態が作れます。

しかし、R=300 は実際には表現できないので、R の実際の明るさは R=255 となってしまいます。つまり、R=255, G=150, B=150 と表現されます。

さらに明るくするとどうでしょうか? R=510, G=255, B=255 が、R=255, G=255, B=255 となってしまいます。これは、つまり真っ白です。

白とびは大雑把に言って、このように発生するのです。この薄い赤の場合、色が変わらない限界は R=254, G=127, B=127 となります。

そして、このとき感じる明るさは、254+127+127=508 です。白は、明るさ 765 まで表現できたのに、薄い赤は、508 の明るさまでしか表現できないことになります。

もっと濃い赤だったらどうなるでしょう。例えば、R=200, G=50, B=50 の濃い赤で考えてみましょう。表現できる最も明るい濃い赤は、R=252, G=63, B=63 です。これは、明るさ 252+63+63=378 です。

つまり、色が濃くなればなるほど、明るい表現ができなくなるのです。

色の薄い被写体に合わせて露出を調整すると、色の濃い被写体が白とびしてしまう。その理由はここにあります。

緩和策1は、露出の調整です。そもそも明るくすることによって白とびが発生するのですから、白とびしない程度に露出を調整すれば緩和できます。

しかし、多くの場合、これでは色の薄い被写体が暗くなりすぎてしまいます。

○ 白とび緩和策2(彩度調整)しかし、多くの場合、これでは色の薄い被写体が暗くなりすぎてしまいます。

緩和策2は、彩度の調整です。彩度の低い色ほど明るい表現が可能です。ですから彩度を下げることで緩和できます。

しかし、高彩度の白とびに合わせて彩度を下げると、多くの場合、他の部分の彩度が下がりすぎて色の薄い写真になってしまいます。

○ 白とび緩和策3(ハイライトコントローラ)しかし、高彩度の白とびに合わせて彩度を下げると、多くの場合、他の部分の彩度が下がりすぎて色の薄い写真になってしまいます。

本ソフトウエアでは、R, G, B のどれかが表現できる明るさを超えた領域の色を範囲内にクリップする方法を制御できる機能を搭載しています。

例えば、先の例で、明るさ R=300, G=150, B=150 を考えてみます。

ソフトウエアの内部では、実際に再現できる範囲よりもはるかに広い範囲でデータを扱っています。このため、内部では R=300, G=150, B=150 という本当の色のデータを保持しています。

しかし、それを出力する際には、255, 255, 255 の範囲内にクリップしなければなりません。

単純に超えた R だけを 255 にクリップすると、色相も彩度も輝度(明るさ)も狂ってしまいます。本来の明るさは、300+150+150=600 です。

ハイライトコントローラの輝度重視を最大とすると、色よりも 600 という明るさを重視して色のクリップを行います。 例えば、R=255, G=173, B=172 となり(*3)、明るさ 600 を維持できます。

しかし、これでは、さらに白とびを激しくしてしまいます。

ハイライトコントローラの輝度重視を最小(色彩重視)とすると、今度は色を重視するようになります。

ここでは、色彩を重視した場合の数値での説明は割愛しますが、デフォルトでは、色彩重視:輝度重視が25となっていますので、これを 0 にすることで緩和が可能だと覚えておいてください。

そして、この場合、さらに色相を重視するか彩度を重視するかを決めることができます。詳しくは、「4.9 ハイライトコントローラ」をご覧ください。

○ 白とび緩和策4(ファインカラーコントローラ)例えば、先の例で、明るさ R=300, G=150, B=150 を考えてみます。

ソフトウエアの内部では、実際に再現できる範囲よりもはるかに広い範囲でデータを扱っています。このため、内部では R=300, G=150, B=150 という本当の色のデータを保持しています。

しかし、それを出力する際には、255, 255, 255 の範囲内にクリップしなければなりません。

単純に超えた R だけを 255 にクリップすると、色相も彩度も輝度(明るさ)も狂ってしまいます。本来の明るさは、300+150+150=600 です。

ハイライトコントローラの輝度重視を最大とすると、色よりも 600 という明るさを重視して色のクリップを行います。 例えば、R=255, G=173, B=172 となり(*3)、明るさ 600 を維持できます。

しかし、これでは、さらに白とびを激しくしてしまいます。

ハイライトコントローラの輝度重視を最小(色彩重視)とすると、今度は色を重視するようになります。

ここでは、色彩を重視した場合の数値での説明は割愛しますが、デフォルトでは、色彩重視:輝度重視が25となっていますので、これを 0 にすることで緩和が可能だと覚えておいてください。

そして、この場合、さらに色相を重視するか彩度を重視するかを決めることができます。詳しくは、「4.9 ハイライトコントローラ」をご覧ください。

ハイライトコントローラを使用すると、白とび領域のコントロールが可能ですが、これは高彩度色を完全に救えるほどの効果ではありません。

むしろ、ハイライト部分を残しつつ、その表現を決める場合に有効な機能です。

ファインカラーコントローラでは、より効果的な方法を提供しています。

それは、白とびした色の彩度だけを下げる、もしくは白とびした色の明度だけをを下げるという方法です。

白とびした色を狙って調整を施すことで、低彩度の白い部分には殆ど影響を与えることなく、白とびを緩和できるのです。使い方については、「4.10 ファインカラーコントローラ」をご覧ください。

○ 白とび緩和策5(ダイナミックレンジ)むしろ、ハイライト部分を残しつつ、その表現を決める場合に有効な機能です。

ファインカラーコントローラでは、より効果的な方法を提供しています。

それは、白とびした色の彩度だけを下げる、もしくは白とびした色の明度だけをを下げるという方法です。

白とびした色を狙って調整を施すことで、低彩度の白い部分には殆ど影響を与えることなく、白とびを緩和できるのです。使い方については、「4.10 ファインカラーコントローラ」をご覧ください。

*1 ... 実際には、色によって人間の目は感度が違うため、R+G+B が人間が感じる明るさではありませんが、説明の便宜上、このように単純化させていただきました。

*2 ... 実際の RGB データ(例えば sRGB データ)はγ特性といわれる非線形特性がかけられているので、このように単純ではありませんが、説明の便宜上 RGB 値をリニア値として R,G,B の値と実際にモニタから発光される光量が比例するという前提で説明しています。

*3 ... 実際のソフトの動きはもう少し複雑です *1 で説明したように実際の明るさは R+G+B ではないことや、 *2 のγの影響があるためです。ここでは動作を理解していただくために単純化しています。

高彩度のものや、彩度を高めた場合など、再現できる色の範囲を超える場合があります。

「ハイライト、シャドー、色域外警告の表示」の機能を使うことで、再現できる色の範囲を超えて彩度が高くなっている部分を警告することができます。

本ソフトウエアでは、sRGB と Adobe RGB という2つの色空間を扱うことができます。これらの色空間は、実在する色を全て表すことができるわけではありません。

一方、RAW での撮影の場合には、カメラはこれらの色空間で扱える色よりもはるかに広い領域の色を正確に捉えています。このため、彩度の高い花などでは色空間が扱うことのできる色の範囲(再現色域)を超える場合があります。

本ソフトウエアでは、カメラが捕らえることのできる色域を完全に扱うことができ、現像処理の最終段階で範囲を超えた色をクリップしています。

色域外警告は、このクリップされた色の部分を警告する機能です。色域外の色は、クリップされて sRGB や Adobe RGB の色域内に押し込められるため、ディティールがつぶれてベタッとした感じになりやすくなります。

白とびも起こしていないのに、彩度の高い部分のディティールが失われていると感じたら、色域外に色が出ていないかチェックする必要があります。

色域外の色は、白とびとは異なり、露出補正で暗くしても警告がなくなる訳ではありません。R,G,B 値で言えば、R,G,B のいずれか1つ、または2つが負の値を取ってしまうほど彩度が高い部分です。

例えば、R=255, G=0, B=0 は、この RGB 空間で再現できる最も彩度の高い赤ですが、さらに彩度の高い赤をカメラは捕らえており、現像されると、R=255, G=-20, B=-20 のような値を取る場合があります。もちろんこのような色は出力できませんので、クリップされることになり、高彩度で構成されるディティールがつぶれてしまうのです。

例えば、実際の花が、R=255, G=-20, B=-20 と、 R=255, G=-30, B=-30 の間で彩度の微妙なディティールを構成していても、現像結果は全く同じ色になってしまいます。

しかし、本ソフトウエアは内部ではこのような色域外の色も保持していますので、彩度を下げて現像することで、ディティールを蘇らせることができます。警告表示を見ながら、警告が出なくなるまで、彩度を下げるか、ファインカラーコントローラを使ってその色の彩度を下げてみてください。

このような領域の色は、プリンタなどの印刷デバイスにとっても苦手です。特に赤と青の中間に存在する明るいマゼンタや紫系の色は、印刷デバイスにとって最も苦手とする色です。

また、パソコンのモニタは、明るくて彩度の高い色を表示できますが、プリンタや印刷デバイスは苦手です。

モニタは発光デバイスですが、印刷物は、光を吸収することによって色を表現します。このため、彩度が高い色を表現しようとするとどうしても暗くなってしまうからです。

印刷結果の色がつぶれてベタッとしてしまう場合は、明度を下げるのが効果的な場合もあります。

10.1.7 絵が眠い「ハイライト、シャドー、色域外警告の表示」の機能を使うことで、再現できる色の範囲を超えて彩度が高くなっている部分を警告することができます。

本ソフトウエアでは、sRGB と Adobe RGB という2つの色空間を扱うことができます。これらの色空間は、実在する色を全て表すことができるわけではありません。

一方、RAW での撮影の場合には、カメラはこれらの色空間で扱える色よりもはるかに広い領域の色を正確に捉えています。このため、彩度の高い花などでは色空間が扱うことのできる色の範囲(再現色域)を超える場合があります。

本ソフトウエアでは、カメラが捕らえることのできる色域を完全に扱うことができ、現像処理の最終段階で範囲を超えた色をクリップしています。

色域外警告は、このクリップされた色の部分を警告する機能です。色域外の色は、クリップされて sRGB や Adobe RGB の色域内に押し込められるため、ディティールがつぶれてベタッとした感じになりやすくなります。

白とびも起こしていないのに、彩度の高い部分のディティールが失われていると感じたら、色域外に色が出ていないかチェックする必要があります。

色域外の色は、白とびとは異なり、露出補正で暗くしても警告がなくなる訳ではありません。R,G,B 値で言えば、R,G,B のいずれか1つ、または2つが負の値を取ってしまうほど彩度が高い部分です。

例えば、R=255, G=0, B=0 は、この RGB 空間で再現できる最も彩度の高い赤ですが、さらに彩度の高い赤をカメラは捕らえており、現像されると、R=255, G=-20, B=-20 のような値を取る場合があります。もちろんこのような色は出力できませんので、クリップされることになり、高彩度で構成されるディティールがつぶれてしまうのです。

例えば、実際の花が、R=255, G=-20, B=-20 と、 R=255, G=-30, B=-30 の間で彩度の微妙なディティールを構成していても、現像結果は全く同じ色になってしまいます。

しかし、本ソフトウエアは内部ではこのような色域外の色も保持していますので、彩度を下げて現像することで、ディティールを蘇らせることができます。警告表示を見ながら、警告が出なくなるまで、彩度を下げるか、ファインカラーコントローラを使ってその色の彩度を下げてみてください。

このような領域の色は、プリンタなどの印刷デバイスにとっても苦手です。特に赤と青の中間に存在する明るいマゼンタや紫系の色は、印刷デバイスにとって最も苦手とする色です。

また、パソコンのモニタは、明るくて彩度の高い色を表示できますが、プリンタや印刷デバイスは苦手です。

モニタは発光デバイスですが、印刷物は、光を吸収することによって色を表現します。このため、彩度が高い色を表現しようとするとどうしても暗くなってしまうからです。

印刷結果の色がつぶれてベタッとしてしまう場合は、明度を下げるのが効果的な場合もあります。

絵がシャープじゃない。なんか力がない。なんか眠い。

そんな印象を受ける場合には、ここの内容を参考に現像パラメータを調整してみましょう。

1.露出補正

10.1.8 解像感の高い絵を作りたいそんな印象を受ける場合には、ここの内容を参考に現像パラメータを調整してみましょう。

1.露出補正

RAWで撮影されたデータを現像処理する場合、カメラが捕らえた広大な輝度情報の中から必要な部分だけを取り出して写真として再現するすることが現像処理時に可能です。

RAWではなくJPEGで撮影する場合、カメラに入る光を写真として表現するのは撮影時の露出設定がすべてでした。しかしながら、RAWで撮影することでこの調整を現像処理の段階でできるようになります。

不要な部分を取り除いていくトリミング機能のように、明るさに対してあなたが表現したかった明るさの範囲をトリミングしてゆく、これが露出補正なのです。露出補正をいろいろ変更してみて、あなたが表現したかった写真の部分が適度な明るさになるように調整してみてください。

あなたの写真は、明るさをとりもどし、力が出てきたと思います。

2.調子の調整RAWではなくJPEGで撮影する場合、カメラに入る光を写真として表現するのは撮影時の露出設定がすべてでした。しかしながら、RAWで撮影することでこの調整を現像処理の段階でできるようになります。

不要な部分を取り除いていくトリミング機能のように、明るさに対してあなたが表現したかった明るさの範囲をトリミングしてゆく、これが露出補正なのです。露出補正をいろいろ変更してみて、あなたが表現したかった写真の部分が適度な明るさになるように調整してみてください。

あなたの写真は、明るさをとりもどし、力が出てきたと思います。

カメラが捕らえた明るさをどのように圧縮もしくは伸張するか、それを決めるのが調子表現です。まずは、コントラストを上げてみましょう。

白い部分をもっと白く、そして黒い部分はもっと黒く、これはあなたが表現したい範囲を狭め、それをデバイスの表現範囲に拡張する作業です。この作業で写真に力が出てきます。

では、どこを境としてコントラストの強調を決めるのか、これがコントラスト中心です。

あなたの写真が明るいなら、コントラスト中心を上げて明るい部分を中心として、コントラストをつければいいでしょうし、暗いならコントラスト中心を下げて、暗い部分を中心にコントラストをつけましょう。

どうでしょうか?だいぶ症状が改善されてきましたね。

写真にフレアーが乗っていたり、埃っぽい印象を受けたなら、黒レベルをあげてみましょう。

写真が締まった感じがしませんか?逆光や、遠景の撮影などで、眠い感じになったら、黒レベルをあげて黒を引き締めてください。

3.シャープの調整白い部分をもっと白く、そして黒い部分はもっと黒く、これはあなたが表現したい範囲を狭め、それをデバイスの表現範囲に拡張する作業です。この作業で写真に力が出てきます。

では、どこを境としてコントラストの強調を決めるのか、これがコントラスト中心です。

あなたの写真が明るいなら、コントラスト中心を上げて明るい部分を中心として、コントラストをつければいいでしょうし、暗いならコントラスト中心を下げて、暗い部分を中心にコントラストをつけましょう。

どうでしょうか?だいぶ症状が改善されてきましたね。

写真にフレアーが乗っていたり、埃っぽい印象を受けたなら、黒レベルをあげてみましょう。

写真が締まった感じがしませんか?逆光や、遠景の撮影などで、眠い感じになったら、黒レベルをあげて黒を引き締めてください。

ここまで、調整されれば、もうだいぶ眠くなくなってキレのある写真になってきたと思います。

あとは、ピントがいまいち...

ここからは、写真の中で注目している場所を拡大(100%以上の表示倍率で)して、輪郭のシャープさを調整しましょう。

まずは、シャープネスを最大にしてみましょう。

写真の輪郭が明瞭になり、カチッとした印象になったはずです。

でも、よく見ると、同時にノイズも多くなり、もともとはっきりした輪郭は強調されすぎて不自然になっているかもしれません。

この不自然さが消えるようにシャープネスを弱めていけば調整は完了です。

シャープネスの設定をさらに追い込むには、「10.1.8 解像感の高い絵を作りたい」を参考にしてください。

あとは、ピントがいまいち...

ここからは、写真の中で注目している場所を拡大(100%以上の表示倍率で)して、輪郭のシャープさを調整しましょう。

まずは、シャープネスを最大にしてみましょう。

写真の輪郭が明瞭になり、カチッとした印象になったはずです。

でも、よく見ると、同時にノイズも多くなり、もともとはっきりした輪郭は強調されすぎて不自然になっているかもしれません。

この不自然さが消えるようにシャープネスを弱めていけば調整は完了です。

シャープネスの設定をさらに追い込むには、「10.1.8 解像感の高い絵を作りたい」を参考にしてください。

解像感の高い絵を作るには、シャープネスを調整します。これをシャープネスコントロールと呼ぶことにします。

単純に言えば、シャープ・ノイズリダクション・ドロップダウンリストで強い設定を選ぶか、シャープ・サブコントロール内にある輪郭強調を上げれば輪郭が鮮明になります。

しかし、同時にノイズ成分を強調してしまいます。

本ソフトウェアでは、シャープネスのコントロールの際にノイズを除去する処理を同時に行うことができ、これをノイズキャンセラと呼んでいます。

両者は相反する関係にあり、

1.シャープネス(輪郭強調、ディティール強調)をあげるとノイズが増えます。

2.ノイズキャンセラを強くすると解像感が失われます。

本ソフトウェアでは、これ以外に、RAW レベルで積極的にノイズを取り除く NR の調整機能(ノイズリダクション・サブコントロールの中のノイズ除去スライダー)があります。

また、解像感とは直接関係ありませんが、同時に調整する項目として、偽色抑制と、デモザイク精鋭度、解像度プラスがあります。

ここでは、これらのパラメータを最適化するための調整方法を解説します。

以下に示す手順で調整を行うことで最適なパラメータの組み合わせが比較的簡単に得られます。

1.調整前にホワイトバランスや露出補正、調子、色の調整は先に行っておきます。

2.まずシャープネスや、ノイズキャンセラをOFFにします。

3.ノイズ除去スライダーをあげていき、絵のディティールの感じを見ながら追い込みます。

ホワイトバランス、露出補正、調子、色の調整が絵の色方向に関連するパラメータであり、デモザイク精鋭度、偽色抑制、NR、シャープネス、ノイズキャンセラは絵の解像度方向(周波数面)に作用する操作です。

このため、まずは基本的な色方向のパラメータを定め、次に画像が処理される順番に沿って調整していくのです。

解像度方向(周波数面)の処理は、次のようにな順番で処理されます。

RAW --> NR --> デモザイク(デモザイク精鋭度、解像度プラス、偽色抑制) --> シャープネス(輪郭強調、ディティール強調、黒ぶち色づき抑制)、ノイズキャンセラ(ノイズレベル、キャンセラ強度)

つまり、色方向のパラメータを決めて(1)、後段での処理をOFFにして(2)、処理の順番に沿って、NR、偽色抑制を調整し(3)、最後にシャープネスとノイズキャンセラを追い込む(4)ということになります。

10.1.9 ダイナミックレンジの効果的な使用方法について単純に言えば、シャープ・ノイズリダクション・ドロップダウンリストで強い設定を選ぶか、シャープ・サブコントロール内にある輪郭強調を上げれば輪郭が鮮明になります。

しかし、同時にノイズ成分を強調してしまいます。

本ソフトウェアでは、シャープネスのコントロールの際にノイズを除去する処理を同時に行うことができ、これをノイズキャンセラと呼んでいます。

両者は相反する関係にあり、

1.シャープネス(輪郭強調、ディティール強調)をあげるとノイズが増えます。

2.ノイズキャンセラを強くすると解像感が失われます。

本ソフトウェアでは、これ以外に、RAW レベルで積極的にノイズを取り除く NR の調整機能(ノイズリダクション・サブコントロールの中のノイズ除去スライダー)があります。

また、解像感とは直接関係ありませんが、同時に調整する項目として、偽色抑制と、デモザイク精鋭度、解像度プラスがあります。

ここでは、これらのパラメータを最適化するための調整方法を解説します。

以下に示す手順で調整を行うことで最適なパラメータの組み合わせが比較的簡単に得られます。

1.調整前にホワイトバランスや露出補正、調子、色の調整は先に行っておきます。

2.まずシャープネスや、ノイズキャンセラをOFFにします。

3.ノイズ除去スライダーをあげていき、絵のディティールの感じを見ながら追い込みます。

ノイズ除去スライダーの調整により高周波ノイズは減りますが、ディティールがつぶれやすくなります。

ここでディティールをつぶしてしまうと、あとのシャープネスでは復活することはできませんので、ディティールをつぶさない程度に調整する必要があります。

また、ノイズ除去スライダーをあげると逆に低周波カラーノイズが目立ちやすくなりますので、偽色抑制も同時に調整してください。

デモザイク精鋭度、解像度プラスを調整する場合は、ノイズ除去スライダーの調整が完了してから調整します。

4.シャープネスとノイズキャンセラを調整し、好みの解像感まで追い込みます。ここでディティールをつぶしてしまうと、あとのシャープネスでは復活することはできませんので、ディティールをつぶさない程度に調整する必要があります。

また、ノイズ除去スライダーをあげると逆に低周波カラーノイズが目立ちやすくなりますので、偽色抑制も同時に調整してください。

デモザイク精鋭度、解像度プラスを調整する場合は、ノイズ除去スライダーの調整が完了してから調整します。

ノイズキャンセラを調整する場合には、まずキャンセラ強度を最大にして、ノイズレベルを調整し、その後、キャンセラ強度で微調整を行うと調整が楽になります。

シャープネスを上げていき、輪郭周辺の色づきや黒ぶちが気になる場合には、黒ぶち色づき抑制を上げてください。

この順番が効果的なのは理由があります。シャープネスを上げていき、輪郭周辺の色づきや黒ぶちが気になる場合には、黒ぶち色づき抑制を上げてください。

ホワイトバランス、露出補正、調子、色の調整が絵の色方向に関連するパラメータであり、デモザイク精鋭度、偽色抑制、NR、シャープネス、ノイズキャンセラは絵の解像度方向(周波数面)に作用する操作です。

このため、まずは基本的な色方向のパラメータを定め、次に画像が処理される順番に沿って調整していくのです。

解像度方向(周波数面)の処理は、次のようにな順番で処理されます。

RAW --> NR --> デモザイク(デモザイク精鋭度、解像度プラス、偽色抑制) --> シャープネス(輪郭強調、ディティール強調、黒ぶち色づき抑制)、ノイズキャンセラ(ノイズレベル、キャンセラ強度)

つまり、色方向のパラメータを決めて(1)、後段での処理をOFFにして(2)、処理の順番に沿って、NR、偽色抑制を調整し(3)、最後にシャープネスとノイズキャンセラを追い込む(4)ということになります。

本ソフトウエアは、RAW の豊富なダイナミックレンジを最大限に現像結果に生かす「ダイナミックレンジ」コントロールを可能にします。

殆どのデジタル一眼レフは、ハイエストを余裕を持って捉えているだけでなく、R,G,B 各センサーの感度差により、真っ白に再現される以上の明るさをも捉えています。

この情報を階調圧縮して現像結果に反映する機能が「ダイナミックレンジ」コントロールです。

この機能を利用することにより、白とびまでのハイライト表現を粘り強く滑らかにしたり、彩度が失われにくくすることが可能になり、まるで、フィルムの粘り強さのようなハイライト階調表現を手に入れることができます。

ただし、RAW とはいえ、撮影時にセンサーが白とびを起こした部分の階調は再現できません。

輝度差が激しい、または、光線が硬い場合の撮影では、ハイライトが白とびし易くなります。

そこで、ハイライトを飛ばさないようにアンダーで撮影し、本ソフトウエアの露出補正機能を使ってプラスの補正を行うことで、真っ白く再現される部分よりも遥かに明るい部分の情報を本ソフトウエアに伝達することができます。

つまり、残したいハイライト階調を飛ばさずに撮影さえしていれば、本機能を効果的に使用できるのです。

撮影時の露出をやや控えて、ハイライトの豊かな現像結果を是非お試しください。

※FinePix S3/S5 Pro の場合には、低感度の画素を持ち、真っ白に再現される輝度よりも2EV以上も明るいハイエストを捉えています。

したがって、FinePix S3/S5 Pro では別段アンダーの露出は必要なく、留意点は、低感度画素を RAW ファイルの中に記録できるよう WIDE モードで撮影することだけとなります。

10.1.10 シャープとアンシャープマスクの使い分けについて殆どのデジタル一眼レフは、ハイエストを余裕を持って捉えているだけでなく、R,G,B 各センサーの感度差により、真っ白に再現される以上の明るさをも捉えています。

この情報を階調圧縮して現像結果に反映する機能が「ダイナミックレンジ」コントロールです。

この機能を利用することにより、白とびまでのハイライト表現を粘り強く滑らかにしたり、彩度が失われにくくすることが可能になり、まるで、フィルムの粘り強さのようなハイライト階調表現を手に入れることができます。

ただし、RAW とはいえ、撮影時にセンサーが白とびを起こした部分の階調は再現できません。

輝度差が激しい、または、光線が硬い場合の撮影では、ハイライトが白とびし易くなります。

そこで、ハイライトを飛ばさないようにアンダーで撮影し、本ソフトウエアの露出補正機能を使ってプラスの補正を行うことで、真っ白く再現される部分よりも遥かに明るい部分の情報を本ソフトウエアに伝達することができます。

つまり、残したいハイライト階調を飛ばさずに撮影さえしていれば、本機能を効果的に使用できるのです。

撮影時の露出をやや控えて、ハイライトの豊かな現像結果を是非お試しください。

※FinePix S3/S5 Pro の場合には、低感度の画素を持ち、真っ白に再現される輝度よりも2EV以上も明るいハイエストを捉えています。

したがって、FinePix S3/S5 Pro では別段アンダーの露出は必要なく、留意点は、低感度画素を RAW ファイルの中に記録できるよう WIDE モードで撮影することだけとなります。

本ソフトウエアには、輪郭を強調して解像感を増す機能として、現像時に1コマ1コマに独立に設定ができるシャープと、現像時、または印刷時に指定できるアンシャープマスクを搭載しています。

アンシャープマスクは、現像を実行する際や印刷する際に、そのとき同時に処理されるコマに対して、一律に処理されます。

コマ毎に独立して設定が可能なシャープを調整する場合は、モニタ上の等倍(100%)観測で、好みの解像感が得られるようにノイズとのバランスを取りながら設定します。

一方、アンシャープマスクは、現像(または、印刷)時に一律に処理されますので、その写真の使用用途によって、追加的な輪郭強調を施す場合に便利です。

例えば、撮影した写真を、1つは原画解像度のまま現像して汎用的な JPEG で保存する目的で現像し、

2つ目は、WEBにアップするためやPCでの閲覧用に、縮小して現像し、

3つ目は、鑑賞用に印刷するとします。

このとき、現像パラメータとしてのシャープは、1つ目の目的、すなわち原画解像度での JPEG 保存に適するように設定します。

そして、それらの写真を縮小して現像する際は、縮小によって不足する解像感を補う為に、アンシャープマスクを施す設定として現像します。

印刷では、印刷によって不足する解像感を補う為にアンシャープマスクを設定して印刷します。

このように、シャープはあくまでも原画解像度での現像用にパラメータを設定し、アンシャープマスクは、その使用用途によって現像時に追加的に与える輪郭強調を指定すると、目的によってパラメータの組み直しが不要になり便利です。

適切なアンシャープマスクの量は、縮小率や、縮小した現像結果を閲覧する機器によって異なります。

縮小率が大きくなるほど、強くアンシャープマスクをかける必要が出てきます。

また、閲覧する機器の表示の大きさによっても適切な量は変化し、表示サイズが小さくなるほど、観測距離が大きくなるほど、強くアンシャープマスクをかける必要が出てきます。

利用する機器毎に縮小サイズや、アンシャープマスクの量を追い込み、覚えておくと便利です。

例えば、

50インチのプラズマTVでの閲覧用に、そのディスプレイのドットサイズ(例えば 1366x768)に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.5 で適用量を 70% で現像する。

PCでのスライドショー作成用に、1024x768 に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.6 で適用量を 100% で現像する。

携帯電話での閲覧用には、320x240 に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.6 で適用量を 150% で現像する。

ミュージックプレイヤーに転送する目的で、176x132 に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.7 で適用量を 200% で現像する。

というような具合です。

一旦、適切な設定を追い込めば、後は、ほぼ一定したパラメータで現像処理ができるようになります。

印刷においても、印刷するサイズや、プリンタの解像度、使用する用紙によって異なりますので、一旦追い込んで覚えておくと便利です。

アンシャープマスクは、現像を実行する際や印刷する際に、そのとき同時に処理されるコマに対して、一律に処理されます。

コマ毎に独立して設定が可能なシャープを調整する場合は、モニタ上の等倍(100%)観測で、好みの解像感が得られるようにノイズとのバランスを取りながら設定します。

一方、アンシャープマスクは、現像(または、印刷)時に一律に処理されますので、その写真の使用用途によって、追加的な輪郭強調を施す場合に便利です。

例えば、撮影した写真を、1つは原画解像度のまま現像して汎用的な JPEG で保存する目的で現像し、

2つ目は、WEBにアップするためやPCでの閲覧用に、縮小して現像し、

3つ目は、鑑賞用に印刷するとします。

このとき、現像パラメータとしてのシャープは、1つ目の目的、すなわち原画解像度での JPEG 保存に適するように設定します。

そして、それらの写真を縮小して現像する際は、縮小によって不足する解像感を補う為に、アンシャープマスクを施す設定として現像します。

印刷では、印刷によって不足する解像感を補う為にアンシャープマスクを設定して印刷します。

このように、シャープはあくまでも原画解像度での現像用にパラメータを設定し、アンシャープマスクは、その使用用途によって現像時に追加的に与える輪郭強調を指定すると、目的によってパラメータの組み直しが不要になり便利です。

適切なアンシャープマスクの量は、縮小率や、縮小した現像結果を閲覧する機器によって異なります。

縮小率が大きくなるほど、強くアンシャープマスクをかける必要が出てきます。

また、閲覧する機器の表示の大きさによっても適切な量は変化し、表示サイズが小さくなるほど、観測距離が大きくなるほど、強くアンシャープマスクをかける必要が出てきます。

利用する機器毎に縮小サイズや、アンシャープマスクの量を追い込み、覚えておくと便利です。

例えば、

50インチのプラズマTVでの閲覧用に、そのディスプレイのドットサイズ(例えば 1366x768)に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.5 で適用量を 70% で現像する。

PCでのスライドショー作成用に、1024x768 に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.6 で適用量を 100% で現像する。

携帯電話での閲覧用には、320x240 に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.6 で適用量を 150% で現像する。

ミュージックプレイヤーに転送する目的で、176x132 に内包する大きさでアンシャープマスク半径 0.7 で適用量を 200% で現像する。

というような具合です。

一旦、適切な設定を追い込めば、後は、ほぼ一定したパラメータで現像処理ができるようになります。

印刷においても、印刷するサイズや、プリンタの解像度、使用する用紙によって異なりますので、一旦追い込んで覚えておくと便利です。

10.2 撮影テクニック編

10.2.1 逆光無補正撮影

逆光での撮影は、被写体が暗く(アンダーに)写ってしまうために、プラス側の露出補正をするのが一般的です。

もちろん、最適な露出補正量を撮影時に決定できるなら、それに越したことはありません。

でも、そうでない場合もあります。逆光だけどシャッターチャンス!

RAW での撮影なら、シャッターチャンスを優先してください。その瞬間はもう2度と来ないのですから。

RAWなら露出補正は、撮影後でもできるのです。

センサーサイズが大きく、S/N の高い、懐の深いカメラなら、逆光は気にしない「逆光無補正撮影」も可能です。

それよりもシャッターチャンスを優先して、撮影枚数を稼ぐ。そんな従来の撮影では考えられなかった撮影が可能になるのです。

デジタル一眼レフのセンサーサイズは大きく、懐の深いカメラが多いですから、ISO 感度の設定を最低にして、逆光なんか気にしない撮影をしてみませんか?

そして、SILKYPIX® で露出補正を楽しんでみては...

10.2.2 RAWはアンダーに撮れって本当?もちろん、最適な露出補正量を撮影時に決定できるなら、それに越したことはありません。

でも、そうでない場合もあります。逆光だけどシャッターチャンス!

RAW での撮影なら、シャッターチャンスを優先してください。その瞬間はもう2度と来ないのですから。

RAWなら露出補正は、撮影後でもできるのです。

センサーサイズが大きく、S/N の高い、懐の深いカメラなら、逆光は気にしない「逆光無補正撮影」も可能です。

それよりもシャッターチャンスを優先して、撮影枚数を稼ぐ。そんな従来の撮影では考えられなかった撮影が可能になるのです。

デジタル一眼レフのセンサーサイズは大きく、懐の深いカメラが多いですから、ISO 感度の設定を最低にして、逆光なんか気にしない撮影をしてみませんか?

そして、SILKYPIX® で露出補正を楽しんでみては...

本当の部分と嘘の部分があります。

RAW であっても、イメージセンサーのリニアリティが確保されるギリギリめいっぱいの露光を与えて撮影するのが最も理想です。

アンダーに撮れば、それだけノイズが増加し、絵が荒れるからです。

ところが、そうは行かないケースがあります。

(1) 被写体に強い光線が当たってたり、金属の被写体など、コントラストが高い場合

(2) 正確な露出を決定できない場合

その他の理由として色再現の低下を緩和できるということもあります。興味のある方は、超ハイテクニック編「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」 をご参照ください。

※ FUJIFILM FinePix S3/S5 Pro の場合

10.2.3 露出補正ダイヤルのISO感度ダイヤル化RAW であっても、イメージセンサーのリニアリティが確保されるギリギリめいっぱいの露光を与えて撮影するのが最も理想です。

アンダーに撮れば、それだけノイズが増加し、絵が荒れるからです。

ところが、そうは行かないケースがあります。

(1) 被写体に強い光線が当たってたり、金属の被写体など、コントラストが高い場合

(2) 正確な露出を決定できない場合

撮影時に露出を決定するのが難しく、シャッターチャンスを逃す、もしくはその場の雰囲気を害する場合。

アンダーで撮っておけば、現像時に調整可能ですが、飛ばしてしまったらアウトです。

こんなわけで、「RAW はアンダーに撮れ」という諺?が出てきているのでしょう。アンダーで撮っておけば、現像時に調整可能ですが、飛ばしてしまったらアウトです。

その他の理由として色再現の低下を緩和できるということもあります。興味のある方は、超ハイテクニック編「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」 をご参照ください。

※ FUJIFILM FinePix S3/S5 Pro の場合

S3/S5 Pro の低感度画素は、高感度画素の約1/16の感度しか持たないため、相当に多くの露出を与えても簡単には飛びません。

1/16の感度差は、4EV に相当し、内部的には、そのうちの約2EV強を利用することで、通常飛ぶ輝度よりもさらに 2EV 程度までのオーバー露光部分を再現します。

従って、ここで紹介しているような輝度差が大きい被写体であっても、アンダーに露出する必要性はありません。

ただし、高感度(S画素)センサーが完全にサチュレートする領域では、低感度(R画素)のみの情報で映像を生成することになりますので、ノイズが多くなったり、広角レンズでは、画像周辺部分でのグレーバランスが崩れることがあります。

このため、極端なオーバーに露光は避けた方が無難です。

1/16の感度差は、4EV に相当し、内部的には、そのうちの約2EV強を利用することで、通常飛ぶ輝度よりもさらに 2EV 程度までのオーバー露光部分を再現します。

従って、ここで紹介しているような輝度差が大きい被写体であっても、アンダーに露出する必要性はありません。

ただし、高感度(S画素)センサーが完全にサチュレートする領域では、低感度(R画素)のみの情報で映像を生成することになりますので、ノイズが多くなったり、広角レンズでは、画像周辺部分でのグレーバランスが崩れることがあります。

このため、極端なオーバーに露光は避けた方が無難です。

暗い被写体の場合、長いレンズで高速の被写体を追う場合、高感度撮影が必要になるケースがあります。

絞り開放なのに、シャッター速度が足りない、手持ちの撮影では厳しい。

ISO感度を上げる場合、きっとこんな状況なのではないでしょうか。

でも、どのカメラも ISO 感度の変更は結構めんどくさいですね。

それに引き換え、露出補正はどのカメラでも簡単に操作できます。

そこで、ISO感度を上げずに露出補正ダイヤルをアンダー側に調整して、シャッター速度や絞りをかせいでしまう。

これが RAW 撮影でのみ許されるテクニックです。

そう、RAW 撮影では現像時増感が可能で、それはカメラで ISO 感度を高めたのとほぼ同等の結果、いやシーンによってはそれよりも良い結果をもたらすからです。

参考:「10.1.3 カメラでの ISO 感度調整と、現像時の露出補正の違いと応用」

そう、RAW 記録に設定した時から、露出補正ダイヤルは、ISO感度ダイヤルに化けるのです。

10.2.4 RAW撮影での適正露出絞り開放なのに、シャッター速度が足りない、手持ちの撮影では厳しい。

ISO感度を上げる場合、きっとこんな状況なのではないでしょうか。

でも、どのカメラも ISO 感度の変更は結構めんどくさいですね。

それに引き換え、露出補正はどのカメラでも簡単に操作できます。

そこで、ISO感度を上げずに露出補正ダイヤルをアンダー側に調整して、シャッター速度や絞りをかせいでしまう。

これが RAW 撮影でのみ許されるテクニックです。

そう、RAW 撮影では現像時増感が可能で、それはカメラで ISO 感度を高めたのとほぼ同等の結果、いやシーンによってはそれよりも良い結果をもたらすからです。

参考:「10.1.3 カメラでの ISO 感度調整と、現像時の露出補正の違いと応用」

そう、RAW 記録に設定した時から、露出補正ダイヤルは、ISO感度ダイヤルに化けるのです。

適正露出を、そのシーンを最も美しく再現する露出と定義しましょう。

このカメラは、暗い領域で色がずれるがそれが好き、とかハイライトの飛ぶ寸前での色が好きとか、そういう好みの問題を除外してしまうことにします。

そうすると、写真としてディティールが失われてはいけない部分のうち最も明るい部分を、イメージセンサーのリニアリティが確保される最大値に感光させる露出と言えます。

すこし難しい言い回しになってしまったので、簡単に言い直せば、飛んではいけない部分をRAWデータ上で飛ばさない最大の光量を与える。

ということになります。

この露出では、イメージセンサーのダイナミックレンジを使いきれるため、ノイズの少ない清潔な映像が得られます。

さらに興味のある方は「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」をご参照ください。

このような露出での撮影は、露出計の示す適正露出とは少し違ってきます。

露出計の露出は、被写体の平均反射率を仮定して露出を決定しています。しかし、RAW での撮影は、現像段階での調整が可能ですから、ギリギリ飛ばない最大の露出が最もいい訳です。

しかしながら、その露出を決定するのは困難です。

一番いいのは、実際に撮影して、カメラのハイライト警告プレビュー表示モードを利用して確認し、飛ばしてはいけない領域が飛んでない最大の露出を与えられるまで追い込むことです。

それでも、ハイライト警告プレビューの結果は、JPEG に記録される場合を表示していますから、カメラによってはさらに多くの露出を与えて良い場合もあります。

ここまでくると、超ハイテクニックですので「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」と、「10.3.1 減感現像の可能性」も合わせてお読みください。

このカメラは、暗い領域で色がずれるがそれが好き、とかハイライトの飛ぶ寸前での色が好きとか、そういう好みの問題を除外してしまうことにします。

そうすると、写真としてディティールが失われてはいけない部分のうち最も明るい部分を、イメージセンサーのリニアリティが確保される最大値に感光させる露出と言えます。

すこし難しい言い回しになってしまったので、簡単に言い直せば、飛んではいけない部分をRAWデータ上で飛ばさない最大の光量を与える。

ということになります。

この露出では、イメージセンサーのダイナミックレンジを使いきれるため、ノイズの少ない清潔な映像が得られます。

さらに興味のある方は「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」をご参照ください。

このような露出での撮影は、露出計の示す適正露出とは少し違ってきます。

露出計の露出は、被写体の平均反射率を仮定して露出を決定しています。しかし、RAW での撮影は、現像段階での調整が可能ですから、ギリギリ飛ばない最大の露出が最もいい訳です。

しかしながら、その露出を決定するのは困難です。

一番いいのは、実際に撮影して、カメラのハイライト警告プレビュー表示モードを利用して確認し、飛ばしてはいけない領域が飛んでない最大の露出を与えられるまで追い込むことです。

それでも、ハイライト警告プレビューの結果は、JPEG に記録される場合を表示していますから、カメラによってはさらに多くの露出を与えて良い場合もあります。

ここまでくると、超ハイテクニックですので「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」と、「10.3.1 減感現像の可能性」も合わせてお読みください。

10.3 超ハイテクニック編

10.3.1 減感現像の可能性

RAW データ上で飛んでしまっている部分は、現像時に減感現像を行ってもディティールはでてきません。

しかし、カメラによっては、露出補正量 0 で真っ白に再現される領域よりもさらに明るい領域まで RAW データに記録しているものがあります。

お使いになっているカメラがそうなっているかどうかを調べるのは、本ソフトウェアを使って以下のような実験をしてみると分かります。

連続的に明るくなっているディティールのあるものを明るい部分が飛ぶように撮影する。

本ソフトウェアを使用して、露出補正をマイナス側に移動していく、ここで露出補正0で飛んでいた部分にディティールが見えてくれば、あなたのカメラは、真っ白よりも明るい部分を記録しています。

この実験を注意深く行うと、ある一定以上の露出補正値では、ハイライトのディティールが出てこない限界点をみつけることができます。(*1)

例えば、-1/2EV までは、ディティールが出てくるのに、それ以上では出てこない。といった現象です。

そのとき、あなたのカメラは、1/2EV 分だけの余裕をもって RAW を記録していることになります。

逆に言うと、センサーのダイナミックレンジの上側 1/2EV は使われていないことになります。

カメラによっては、ISO 感度を高めたときにだけ、このような機能が働くものもあります。

しかし 1/2EV 明るいところまで飛ばないとしても、その領域をめいっぱい使って撮影していいかというと、そうではありません。

その領域は、もうリニアリティが失われているかも知れないからです。

この領域までを積極的に使うには、テスト撮影をして、あなたが納得できる色再現が行われるかどうかを調べるしかありません。

ここまで知り抜いていれば、被写体によっては (例えば) 1/2EV 程度オーバーに撮影して、ノイズの少ない清潔な絵を作れるかもしれません。

「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」も参考にしてください。

*1 ... 本ソフトウエアには、センサーの R,G,B の感度差を利用してハイエストを復元機能があります。この実験を行うには、この機能は邪魔になりますので、ハイライトコントローラの「明部補償」は"0"にして確認した方が良いでしょう。また、同時に「ダイナミックレンジ」を "0EV" にします。

※ FUJIFILM FinePix S3/S5 Pro の場合

10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレートしかし、カメラによっては、露出補正量 0 で真っ白に再現される領域よりもさらに明るい領域まで RAW データに記録しているものがあります。

お使いになっているカメラがそうなっているかどうかを調べるのは、本ソフトウェアを使って以下のような実験をしてみると分かります。

連続的に明るくなっているディティールのあるものを明るい部分が飛ぶように撮影する。

本ソフトウェアを使用して、露出補正をマイナス側に移動していく、ここで露出補正0で飛んでいた部分にディティールが見えてくれば、あなたのカメラは、真っ白よりも明るい部分を記録しています。

この実験を注意深く行うと、ある一定以上の露出補正値では、ハイライトのディティールが出てこない限界点をみつけることができます。(*1)

例えば、-1/2EV までは、ディティールが出てくるのに、それ以上では出てこない。といった現象です。

そのとき、あなたのカメラは、1/2EV 分だけの余裕をもって RAW を記録していることになります。

逆に言うと、センサーのダイナミックレンジの上側 1/2EV は使われていないことになります。

カメラによっては、ISO 感度を高めたときにだけ、このような機能が働くものもあります。

しかし 1/2EV 明るいところまで飛ばないとしても、その領域をめいっぱい使って撮影していいかというと、そうではありません。

その領域は、もうリニアリティが失われているかも知れないからです。

この領域までを積極的に使うには、テスト撮影をして、あなたが納得できる色再現が行われるかどうかを調べるしかありません。

ここまで知り抜いていれば、被写体によっては (例えば) 1/2EV 程度オーバーに撮影して、ノイズの少ない清潔な絵を作れるかもしれません。

「10.3.2 イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」も参考にしてください。

*1 ... 本ソフトウエアには、センサーの R,G,B の感度差を利用してハイエストを復元機能があります。この実験を行うには、この機能は邪魔になりますので、ハイライトコントローラの「明部補償」は"0"にして確認した方が良いでしょう。また、同時に「ダイナミックレンジ」を "0EV" にします。

※ FUJIFILM FinePix S3/S5 Pro の場合

S3/S5 Pro には、感度の異なる2種類のセンサーを市松模様状に配置したスーパーCCDハニカムSRIIセンサーが搭載されています。

高感度と低感度の画素の情報を組み合わせることで、非常に広い輝度範囲を捉えることができます。

したがって、 S3/S5 Pro をダイナミックレンジモード=WIDEでお使いになる場合には、様子が異なります。

S3/S5 Pro の低感度画素は、高感度画素の約1/16の感度しか持たないため、相当に多くの露出を与えても簡単には飛びません。

1/16の感度差は、4EV に相当しますが、そのうちの約2EV強が利用可能です。通常飛ぶ輝度よりもさらに 2EV 程度までのオーバー露光部分を再現します。

このため、S3/S5 Pro のWIDEダイナミックレンジでの撮影では、露出オーバーは殆ど気にする必要はなく、本ソフトの露出補正により、 -2EV程度までの減感現像の可能性が常にあります。

高感度と低感度の画素の情報を組み合わせることで、非常に広い輝度範囲を捉えることができます。

したがって、 S3/S5 Pro をダイナミックレンジモード=WIDEでお使いになる場合には、様子が異なります。

S3/S5 Pro の低感度画素は、高感度画素の約1/16の感度しか持たないため、相当に多くの露出を与えても簡単には飛びません。

1/16の感度差は、4EV に相当しますが、そのうちの約2EV強が利用可能です。通常飛ぶ輝度よりもさらに 2EV 程度までのオーバー露光部分を再現します。

このため、S3/S5 Pro のWIDEダイナミックレンジでの撮影では、露出オーバーは殆ど気にする必要はなく、本ソフトの露出補正により、 -2EV程度までの減感現像の可能性が常にあります。

イメージセンサーは、CCD あるいは CMOS によって作られており、与えた光量に応じた信号を出力します。

しかし、あるところで光量を上げても信号は上がらずにストップしてしまいます。これがサチュレートです。

これは、RAW データ上でも白とびを起こします。

では、センサーはサチュレートする直前までを使いきれるかというとそうではありません。

与えた光量に対して、出力信号が比例する領域、この領域を外れると、色再現が低下します。

通常は、この比例領域だけを使って JPEG 映像を生成するようにカメラは設計されています。

しかし、完全な比例ではなく、どこまで許容できるかという許容範囲を含んでいます。

もし、カメラメーカーは許容できてもあなたが許容できる範囲を超えていたら...

そのカメラはもう駄目?ではなくて、あなたが許容できる範囲を使って露出すればいいのです。

許容できる範囲に入るまでアンダーに露出すればいいのです。

それでも駄目ならもうそのカメラは駄目?その通りです。その場合、カメラを買い換えるしかありません。

アンダーに撮影することで、色再現性の低下を回避できたとしても、ノイズが増加するかも知れません。

でも、それがそのカメラのセンサーの能力なのですから、色再現と、ノイズの妥協点を見つけなければならないでしょう。

逆に、被写体によっては、メーカーの許容範囲を超えられるかも知れません。

その場合には、「減感現像の可能性」で説明した範囲内で、オーバーな露出をすることで、ノイズの少ない清潔な映像を手にいれることができます。

しかし、あるところで光量を上げても信号は上がらずにストップしてしまいます。これがサチュレートです。

これは、RAW データ上でも白とびを起こします。

では、センサーはサチュレートする直前までを使いきれるかというとそうではありません。

与えた光量に対して、出力信号が比例する領域、この領域を外れると、色再現が低下します。

通常は、この比例領域だけを使って JPEG 映像を生成するようにカメラは設計されています。

しかし、完全な比例ではなく、どこまで許容できるかという許容範囲を含んでいます。

もし、カメラメーカーは許容できてもあなたが許容できる範囲を超えていたら...

そのカメラはもう駄目?ではなくて、あなたが許容できる範囲を使って露出すればいいのです。

許容できる範囲に入るまでアンダーに露出すればいいのです。

それでも駄目ならもうそのカメラは駄目?その通りです。その場合、カメラを買い換えるしかありません。

アンダーに撮影することで、色再現性の低下を回避できたとしても、ノイズが増加するかも知れません。

でも、それがそのカメラのセンサーの能力なのですから、色再現と、ノイズの妥協点を見つけなければならないでしょう。

逆に、被写体によっては、メーカーの許容範囲を超えられるかも知れません。

その場合には、「減感現像の可能性」で説明した範囲内で、オーバーな露出をすることで、ノイズの少ない清潔な映像を手にいれることができます。

10.4 知識編

10.4.1 色温度と色偏差について

光源の色を表現するのに、色温度という言葉が良く使われます。

物体を暖めると、光を発生します。

暖めてゆくと最初は赤く光りはじめ、やがてオレンジ、そして黄色になり、さらに白くなり、もっと暖めると青白く輝きます。

この場合、光源の色は、温度で表現できることになります。

例えば、1500度の物体から発射される光を、色温度1500K(ケルビン)、2000度なら2000Kというわけです。

このような光放射をする物体を黒体放射体、またはプランク放射体と呼びます。

太陽の表面温度は、約6000度ですから、太陽は6000Kの色温度の光を発生しています。

地表に届くまでに、大気を通過する段階で青い光が散乱、吸収されて、5000K〜5500K程度になります。

電球は、フィラメントが2000度〜3000度で、2000K〜3000K程度の色温度です。

ところが、まったく発光原理の異なる光源があります。蛍光灯や水銀灯などです。

これらの光源の場合には、視覚的に最も近い黒体放射体の色温度とします。

具体的には、CIE 1960 UCS 座標系に光源色をプロットし、そこから黒体放射線軌跡に対して直角に垂線をおろして、その部分の色温度を使用することになっています。

この垂線上の色はすべて同一の色温度とみなされ、この線を等色温度線と呼びます。

そして垂線の長さが黒体放射線偏差で、このソフトウェアでは色偏差と呼んでいます。

色温度だけではバランスできない被写体に対しても、色偏差を導入することで簡単にホワイトバランスを調整することができます。

なお、地表に降り注いでくる太陽光や、雲を通過してくる太陽光は、黒体放射から僅かにずれていることが観測により明らかになっています。

天候や、場所によって異なりますが、CIE 1960 UCS の uv 距離にして、 0.003〜0.004 程度、本ソフトウエアの色偏差に換算すると 3〜4 です。

本ソフトウエアのプリセットホワイトバランスの色偏差値が 0 ではないのはこのためです。

10.4.2 Exif 情報について物体を暖めると、光を発生します。

暖めてゆくと最初は赤く光りはじめ、やがてオレンジ、そして黄色になり、さらに白くなり、もっと暖めると青白く輝きます。

この場合、光源の色は、温度で表現できることになります。

例えば、1500度の物体から発射される光を、色温度1500K(ケルビン)、2000度なら2000Kというわけです。

このような光放射をする物体を黒体放射体、またはプランク放射体と呼びます。

太陽の表面温度は、約6000度ですから、太陽は6000Kの色温度の光を発生しています。

地表に届くまでに、大気を通過する段階で青い光が散乱、吸収されて、5000K〜5500K程度になります。

電球は、フィラメントが2000度〜3000度で、2000K〜3000K程度の色温度です。

ところが、まったく発光原理の異なる光源があります。蛍光灯や水銀灯などです。

これらの光源の場合には、視覚的に最も近い黒体放射体の色温度とします。

具体的には、CIE 1960 UCS 座標系に光源色をプロットし、そこから黒体放射線軌跡に対して直角に垂線をおろして、その部分の色温度を使用することになっています。

この垂線上の色はすべて同一の色温度とみなされ、この線を等色温度線と呼びます。

そして垂線の長さが黒体放射線偏差で、このソフトウェアでは色偏差と呼んでいます。

色温度だけではバランスできない被写体に対しても、色偏差を導入することで簡単にホワイトバランスを調整することができます。

なお、地表に降り注いでくる太陽光や、雲を通過してくる太陽光は、黒体放射から僅かにずれていることが観測により明らかになっています。

天候や、場所によって異なりますが、CIE 1960 UCS の uv 距離にして、 0.003〜0.004 程度、本ソフトウエアの色偏差に換算すると 3〜4 です。

本ソフトウエアのプリセットホワイトバランスの色偏差値が 0 ではないのはこのためです。

Exif 情報とは、カメラの撮影時の情報や、画像の特性を示す情報のことで、日本のメーカー製のカメラやユーティリティが幅広く採用している規格です。

Exif 情報を出力ファイルに埋め込むことで、撮影時のシャッター速度や絞り値、撮影日時などの撮影情報や、Exif サムネイル画像、色空間情報などを出力ファイルに含めることができます。

本ソフトウェアでは、Exif 2.21 に準拠しており、色空間情報を Exif に準拠した形で出力することができます。

これらの情報は、Exif 情報に対応したソフトウェアで、出力ファイルを扱う場合に有効です。

また、Exif 2.21 から sRGBに加えて、Adobe RGB色空間の情報を含めることができるようになりましたが、対応しているソフトウェアが少ないため、色空間の情報の埋め込みには、「ICCプロファイルの埋め込み」の利用をお勧めします。

10.4.3 本ソフトウェアが自動的に作成するファイルについてExif 情報を出力ファイルに埋め込むことで、撮影時のシャッター速度や絞り値、撮影日時などの撮影情報や、Exif サムネイル画像、色空間情報などを出力ファイルに含めることができます。

本ソフトウェアでは、Exif 2.21 に準拠しており、色空間情報を Exif に準拠した形で出力することができます。

これらの情報は、Exif 情報に対応したソフトウェアで、出力ファイルを扱う場合に有効です。

また、Exif 2.21 から sRGBに加えて、Adobe RGB色空間の情報を含めることができるようになりましたが、対応しているソフトウェアが少ないため、色空間の情報の埋め込みには、「ICCプロファイルの埋め込み」の利用をお勧めします。

10.4.3.1 現像パラメータファイル

10.4.4 トラブルシューティング現像パラメータや、予約状態、回転情報、ユーザーマークなどを保存するために、RAW ファイルと同一のフォルダ以下に SILKYPIX_DS フォルダを生成し、RAWファイル名 + ".spd" というファイルを作成します。これを現像パラメータファイルと呼びます。

これらのファイルを作成しなくすることができます。設定方法については、機能設定をご覧ください。

この場合、現像パラメータの情報や予約状態、回転情報などはソフトの終了時、または、新しいファイルやフォルダの読み込みによって失われます。

また、書き込み禁止フォルダや書き込み禁止ドライブに関しては、ファイルを作成することができないため、これらのファイルを作成しなくした場合と同様に、現像パラメータの情報や予約状態、回転情報などはソフトの終了時、または、新しいファイルやフォルダの読み込みによって失われます。

10.4.3.2 サムネイルファイルこれらのファイルを作成しなくすることができます。設定方法については、機能設定をご覧ください。

この場合、現像パラメータの情報や予約状態、回転情報などはソフトの終了時、または、新しいファイルやフォルダの読み込みによって失われます。

また、書き込み禁止フォルダや書き込み禁止ドライブに関しては、ファイルを作成することができないため、これらのファイルを作成しなくした場合と同様に、現像パラメータの情報や予約状態、回転情報などはソフトの終了時、または、新しいファイルやフォルダの読み込みによって失われます。

RAW データを簡易現像して得られたサムネイル画像を、高速化の目的で RAW ファイルと同一のフォルダ以下に SILKYPIX_DS フォルダを生成し、RAWファイル名 + ".spi" というファイルを生成します。

機能設定により、現像パラメータファイルの作成を禁止している場合には、サムネイルファイルも作成されません。

10.4.3.3 仮想記憶ファイル機能設定により、現像パラメータファイルの作成を禁止している場合には、サムネイルファイルも作成されません。

OSのテンポラリフォルダに、DefaultTCCBSectionNNNN.lck, DefaultTCCBSectionNNNN.vm0 という一時ファイルを作成します。(NNNN は、0000 〜 9999)

これは、本ウェアが管理する仮想記憶ファイルで、ソフトウェア起動時に作成され、ソフトウェアの終了時に削除されます。

この仮想記憶ファイルを作成する場所を指定することもできます。「9.3.3.2 テンポラリ・フォルダを指定する」をご参照ください。

10.4.3.4 初期化ファイルこれは、本ウェアが管理する仮想記憶ファイルで、ソフトウェア起動時に作成され、ソフトウェアの終了時に削除されます。

この仮想記憶ファイルを作成する場所を指定することもできます。「9.3.3.2 テンポラリ・フォルダを指定する」をご参照ください。

OSが規定するユーザー設定フォルダに SPDUser1.ini というファイルを環境設定などを記憶する目的で作成します。

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista では、ユーザー毎に独立に設定が管理されます。

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista では、ユーザー毎に独立に設定が管理されます。

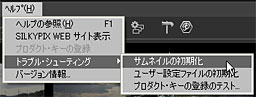

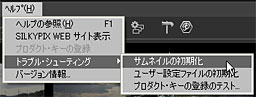

お客様の環境で問題が生じた場合に弊社サポートからの指示に従って、サムネイルの初期化および、ユーザ設定ファイルの初期化を行っていただく場合がございます。

「ヘルプ」メニューの「トラブル・シューティング」項目は、弊社よりご案内した場合にのみ使用する機能で、通常は使用しません。

お客様のご判断により操作を行った場合、最悪のケースとしてプログラムが正常に動作しなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

10.4.4.1 サムネイルの初期化

サムネイル表示モードでは、まず RAW データの内部に含まれているサムネイルを表示し、その後、設定された現像パラメータに基づいたサムネイルを作成し、これを RAW フォルダと同一のフォルダに同一のベース名で、拡張子 .spi というファイルを作成しています。

サムネイル表示モードでは、まず RAW データの内部に含まれているサムネイルを表示し、その後、設定された現像パラメータに基づいたサムネイルを作成し、これを RAW フォルダと同一のフォルダに同一のベース名で、拡張子 .spi というファイルを作成しています。

この機能は、このサムネイルファイルを消去します。

10.4.4.2 ユーザー設定ファイルの初期化

10.4.5 DNG(Digital Negative)フォーマット対応について「ヘルプ」メニューの「トラブル・シューティング」項目は、弊社よりご案内した場合にのみ使用する機能で、通常は使用しません。

お客様のご判断により操作を行った場合、最悪のケースとしてプログラムが正常に動作しなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

10.4.4.1 サムネイルの初期化

この機能は、このサムネイルファイルを消去します。

この処理を行うと、すべての設定(機能設定、表示設定、現像結果保存設定、トラブルシューティング設定)と、ファイル履歴、フォルダ履歴や、ウインドウ位置などのユーザー設定がすべて初期状態に戻ります。

操作の後プログラムが一旦終了しますので、再度、起動してください。設定が初期化された状態で起動します。

10.4.4.3 プロダクト・キーの登録のテスト操作の後プログラムが一旦終了しますので、再度、起動してください。設定が初期化された状態で起動します。

お客様の現在の環境でプロダクト・キーの登録が出来るかテストします。

テストボタンを押すと、テストを開始します。「この環境でプロダクト・キーの登録が出来ます」と表示されれば、現在の環境でプロダクト・キーの登録が出来ます。

テストボタンを押すと、テストを開始します。「この環境でプロダクト・キーの登録が出来ます」と表示されれば、現在の環境でプロダクト・キーの登録が出来ます。

本ソフトウエアは、DNG(Digital Negative)フォーマット(以下 DNG と記します)のファイルを現像することができます。

DNG(Digital Negative)とは、Adobe Systems Incorporated が提唱するRAWデータの統一規格で、同社の変換ユーティリティを用いて、様々なカメラの RAW ファイルを DNG ファイルに変換することができます。

これにより、カメラ毎に異なる RAW データを共通のデータ形式に変換して統一的に扱うことができるようになります。

詳細については、Adobe Systems Incorporated ホームページをご参照ください。

10.4.5.1 DNG の概要

10.4.6 プライオリティについてDNG(Digital Negative)とは、Adobe Systems Incorporated が提唱するRAWデータの統一規格で、同社の変換ユーティリティを用いて、様々なカメラの RAW ファイルを DNG ファイルに変換することができます。

これにより、カメラ毎に異なる RAW データを共通のデータ形式に変換して統一的に扱うことができるようになります。

詳細については、Adobe Systems Incorporated ホームページをご参照ください。

10.4.5.1 DNG の概要

DNG 規格は Adobe Systems Incorporated により公開されていますので、詳しくは、そちらをご覧いただくこととして、ここでは、本ソフトウエアの動作を理解するために、DNG について簡単に説明しておきます。

DNG は、イメージセンサーから読み出した RAW イメージデータと、イメージデータの性質を表記するパラメータ、色再現情報、撮影時情報、サムネイルなどの情報から成り立っています。

また、RAW イメージデータのかわりに、1ピクセルあたり3色の色情報を持つ LinearRAW イメージデータを格納することができます。

本ソフトウエアでは、前者をRAW形式、後者をLinearRAW形式と呼びます。

DNG Converter を使用する場合には、変換時のオプションで、RAW形式にするか、LinearRAW形式にするかを選択することができます。

RAW形式は、イメージセンサーのカラー配列をそのまま残している形式で、本ソフトウエアによってデモザイク処理(色構造を生成する処理)を行うことができ、本ソフトウエアの性能を最大限に生かすことができます。

LinearRAW形式は、デモザイク処理が行われた後のデータを格納した形式で、本ソフトウエアで扱うことのできないイメージセンサーのカラー配列のカメラであっても、この形式を使用することで現像を行うことが可能です。

撮影時情報として、撮影時に指定されたホワイトバランスが記録されている場合には、これを認識して、ホワイトバランスとして「カメラ設定値(撮影時設定)」が使用可能になります。

色再現情報を使用することで色再現を行います。

10.4.5.2 本ソフトウエアで現像することのできる DNG ファイルDNG は、イメージセンサーから読み出した RAW イメージデータと、イメージデータの性質を表記するパラメータ、色再現情報、撮影時情報、サムネイルなどの情報から成り立っています。

また、RAW イメージデータのかわりに、1ピクセルあたり3色の色情報を持つ LinearRAW イメージデータを格納することができます。

本ソフトウエアでは、前者をRAW形式、後者をLinearRAW形式と呼びます。

DNG Converter を使用する場合には、変換時のオプションで、RAW形式にするか、LinearRAW形式にするかを選択することができます。

RAW形式は、イメージセンサーのカラー配列をそのまま残している形式で、本ソフトウエアによってデモザイク処理(色構造を生成する処理)を行うことができ、本ソフトウエアの性能を最大限に生かすことができます。

LinearRAW形式は、デモザイク処理が行われた後のデータを格納した形式で、本ソフトウエアで扱うことのできないイメージセンサーのカラー配列のカメラであっても、この形式を使用することで現像を行うことが可能です。

撮影時情報として、撮影時に指定されたホワイトバランスが記録されている場合には、これを認識して、ホワイトバランスとして「カメラ設定値(撮影時設定)」が使用可能になります。

色再現情報を使用することで色再現を行います。

DNG 規格では、各種のイメージセンサー配列のRAWデータを含むことが可能ですが、本ソフトウエアが扱うことができる DNG には制限があります。

以下、本ソフトウエアで現像することのできる DNG ファイルについて記します。

1.本ソフトウエアの対応カメラのRAW形式およびLinearRAW形式の DNG ファイル

以下、本ソフトウエアで現像することのできる DNG ファイルについて記します。

1.本ソフトウエアの対応カメラのRAW形式およびLinearRAW形式の DNG ファイル

本ソフトウエアの対応カメラによって撮影されたRAWファイルから変換された DNG ファイルの場合には、RAW 形式、LinearRAW 形式を問わずに現像することができます。(*1)

本ソフトウエアの色再現に加え、DNG ファイルに含まれている色再現情報に基づく色再現が可能です。

DNG ファイルに含まれる色再現情報に基づく色再現は、カラーモードの「DNG標準色」,「DNG記憶色1」,「DNG美肌色1」で選択可能です。

LinearRAW形式の場合には、デモザイクに影響を与えるパラメータ(露出・サブコントロールのNR、および現像設定・サブコントロールのデモザイク精鋭度)は使用できません。

(*1) ... FUJIFILM FinePix S2/S3/S5 Pro の RAF ファイルから変換された DNG ファイルの場合には、 LinearRAW 形式のみ取り扱うことができます。

2.本ソフトウエアの対応カメラ以外のカメラのRAW形式の DNG ファイル本ソフトウエアの色再現に加え、DNG ファイルに含まれている色再現情報に基づく色再現が可能です。

DNG ファイルに含まれる色再現情報に基づく色再現は、カラーモードの「DNG標準色」,「DNG記憶色1」,「DNG美肌色1」で選択可能です。

LinearRAW形式の場合には、デモザイクに影響を与えるパラメータ(露出・サブコントロールのNR、および現像設定・サブコントロールのデモザイク精鋭度)は使用できません。

(*1) ... FUJIFILM FinePix S2/S3/S5 Pro の RAF ファイルから変換された DNG ファイルの場合には、 LinearRAW 形式のみ取り扱うことができます。

正方配列、もしくは矩形配列のベイヤーパターンを持ち、3色カラーフィルタによる DNG ファイルの場合には、本ソフトウエアによる現像が可能です。

色再現は、DNG に含まれる色再現情報によって行われます。

上記以外の配列を持つRAW形式は本バージョンではサポートしておりませんので、LinearRAW形式に変換してください。

3.本ソフトウエアの対応カメラ以外のカメラのLinearRAW形式 DNG ファイル色再現は、DNG に含まれる色再現情報によって行われます。

上記以外の配列を持つRAW形式は本バージョンではサポートしておりませんので、LinearRAW形式に変換してください。

3色カラーフィルタによる DNG ファイルの場合には、本ソフトウエアによる現像が可能です。(4色以上のカラーフィルタを持つ補色系CCDカメラの DNG は扱えない場合があります。)

ただし、デモザイクが既に行われているため、デモザイクに影響を与えるパラメータ(露出・サブコントロールのNR、および現像設定・サブコントロールのデモザイク精鋭度)は使用できません。

色再現は、DNG に含まれる色再現情報によって行われます。

ハニカム配列などの特殊な配列を持つカメラのRAWデータを本ソフトウエアで現像する場合には、LinearRAW 形式で DNG フォーマットに変換してください。

4.圧縮方式ただし、デモザイクが既に行われているため、デモザイクに影響を与えるパラメータ(露出・サブコントロールのNR、および現像設定・サブコントロールのデモザイク精鋭度)は使用できません。

色再現は、DNG に含まれる色再現情報によって行われます。

ハニカム配列などの特殊な配列を持つカメラのRAWデータを本ソフトウエアで現像する場合には、LinearRAW 形式で DNG フォーマットに変換してください。

圧縮および非圧縮どちらの DNG でも扱うことができます。

プライオリティとは、そのプログラムに与えられたCPUを使用する優先順位のことです。

同時に複数のプログラムが動作している場合に、プライオリティが高いプログラムには優先的にCPUが割り当てられ、

プライオリティが低いとシステムが暇なときにCPUが割り当てられるようになります。

SILKYPIX® Developer Studio 3.0では、「低プライオリティ現像」を使用すると、一括現像時に、このCPU割り当ての優先順位を下げます。

そうすると、同時に動作している他のプログラムに優先的にCPUが割り当てられるようになり、他のプログラムをより快適に使用できるようになります。

例えば、一括現像中に WEB ブラウザを起動してホームページを閲覧したり、ワープロソフトを起動して文書を作成したりする場合に、現像処理のプライオリティを下げるとホームページの閲覧や、文書の作成が快適に行えるようになります。

それでは、一括現像の処理が遅くなるのでは?という疑問が湧いてくると思います。そのとおりです。他のプログラムに優先的にCPUが割り振られるために、現像処理は遅くなります。

ただし、同時に動作させているのが、WEB ブラウザや、ワープロソフトの場合はわずかしか遅くならないはずです。なぜならば、これらのインタラクティブ(対話型)プログラムのほとんどは、ユーザーからの入力がない限りは、ほとんどCPUを使用せず、ただひたすらユーザーからの入力を待っているからです。

このため、ユーザーからの入力がない限りは、CPUは暇であり、一括現像処理にそのパワーが使われます。

しかし、ユーザーが何かを入力(キーボードを押したり、マウスを動かしたり)すると、即座にインタラクティブなプログラムが応答できます。

このため、現像処理もそこそこ動きつつ、前面で他のプログラムを快適に使用できるのです。

この機能を積極的に使って、現像中は、SILKYPIX®ホームページ(http://www.silkypix.com)でも覗いてみてはいかがでしょうか?

「低プライオリティ現像」を行うと極端に現像時間がかかるようになったり、他のプログラムの動きが軽快にならない場合は、PCに搭載しているメモリ量が足りないことが考えられます。

プライオリティは下がっても、現像処理には多くのメモリを必要とします。このため、他のプログラムと同時に動作させると、両方が遅くなってしまうのです。

このような場合には、メモリを増設するか、一括現像中に「低プライオリティ現像」を使用せず、現像処理が終わるのをじっと待つほうが得策です。

10.4.7 熱暴走について同時に複数のプログラムが動作している場合に、プライオリティが高いプログラムには優先的にCPUが割り当てられ、

プライオリティが低いとシステムが暇なときにCPUが割り当てられるようになります。

SILKYPIX® Developer Studio 3.0では、「低プライオリティ現像」を使用すると、一括現像時に、このCPU割り当ての優先順位を下げます。

そうすると、同時に動作している他のプログラムに優先的にCPUが割り当てられるようになり、他のプログラムをより快適に使用できるようになります。

例えば、一括現像中に WEB ブラウザを起動してホームページを閲覧したり、ワープロソフトを起動して文書を作成したりする場合に、現像処理のプライオリティを下げるとホームページの閲覧や、文書の作成が快適に行えるようになります。

それでは、一括現像の処理が遅くなるのでは?という疑問が湧いてくると思います。そのとおりです。他のプログラムに優先的にCPUが割り振られるために、現像処理は遅くなります。

ただし、同時に動作させているのが、WEB ブラウザや、ワープロソフトの場合はわずかしか遅くならないはずです。なぜならば、これらのインタラクティブ(対話型)プログラムのほとんどは、ユーザーからの入力がない限りは、ほとんどCPUを使用せず、ただひたすらユーザーからの入力を待っているからです。

このため、ユーザーからの入力がない限りは、CPUは暇であり、一括現像処理にそのパワーが使われます。

しかし、ユーザーが何かを入力(キーボードを押したり、マウスを動かしたり)すると、即座にインタラクティブなプログラムが応答できます。

このため、現像処理もそこそこ動きつつ、前面で他のプログラムを快適に使用できるのです。

この機能を積極的に使って、現像中は、SILKYPIX®ホームページ(http://www.silkypix.com)でも覗いてみてはいかがでしょうか?

「低プライオリティ現像」を行うと極端に現像時間がかかるようになったり、他のプログラムの動きが軽快にならない場合は、PCに搭載しているメモリ量が足りないことが考えられます。

プライオリティは下がっても、現像処理には多くのメモリを必要とします。このため、他のプログラムと同時に動作させると、両方が遅くなってしまうのです。

このような場合には、メモリを増設するか、一括現像中に「低プライオリティ現像」を使用せず、現像処理が終わるのをじっと待つほうが得策です。

熱暴走とは、CPUが高温になって正しい演算処理ができなくなり、言葉のとおり暴走してしまうことです。

パソコンによっては、ブルーバック(画面が真っ青になりエラーを報告する画面が表示される)になったり、高温から自分自身を保護するためにリセットがかかってしまったり、電源がOFFになってしまうものもあります。

このような症状が発生したら、熱暴走を疑ってみてください。

本ソフトウエアを使用していて、このような症状が現れる場合には、「9.4.1.3 現像処理をゆっくり行う」をご参照になり、熱暴走かどうかを確かめ、対策を講じることをお勧めします。

パソコンによっては、ブルーバック(画面が真っ青になりエラーを報告する画面が表示される)になったり、高温から自分自身を保護するためにリセットがかかってしまったり、電源がOFFになってしまうものもあります。

このような症状が発生したら、熱暴走を疑ってみてください。

本ソフトウエアを使用していて、このような症状が現れる場合には、「9.4.1.3 現像処理をゆっくり行う」をご参照になり、熱暴走かどうかを確かめ、対策を講じることをお勧めします。