| SILKYPIX® Developer Studio 3.0 | SOFTWARE MANUAL |

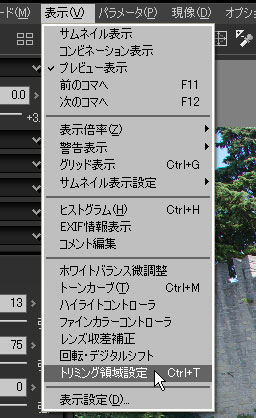

| 4.現像パラメータの調整 | ||||||||

現像パラメータを調整するには、パラメータ・コントロールを使います。初期状態では、パラメータ・コントロールは操作画面の左側にありますが、表示設定で右側に配置したり、フローティング・ウィンドウにすることもできます。

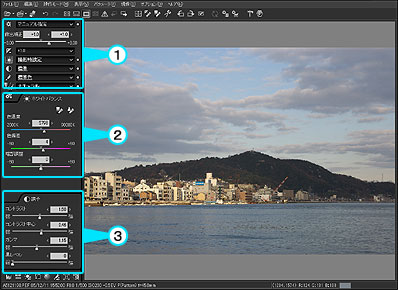

現像パラメータを調整するには、パラメータ・コントロールを使います。初期状態では、パラメータ・コントロールは操作画面の左側にありますが、表示設定で右側に配置したり、フローティング・ウィンドウにすることもできます。パラメータ・コントロールにはテイスト(=プリセット値)を選択するためのドロップダウンリストと露出補正コントロールから構成されるメインコントロール部 (1)、メインコントロールで選択されたパラメータカテゴリのサブコントロールを切り替え表示するためのタブ・ページ (2)、固定的に選択したパラメータカテゴリのサブコントロールを表示するためのコントロール・ボックス (3) の3つの領域から構成されます。

各パラメータカテゴリの操作のためのサブコントロールは、パラメータ・コントロール内のタブ・ページ、もしくはコントロール・ボックスに表示されるか、独立したフローティング・ウィンドウとして表示できます。

パラメータ・コントロールの設定は、メニューの[表示設定(D)]で行い、そのほかのサブコントロールの設定はそれぞれのサブコントロールのシステム・メニュー(コントロールのタイトル領域で右クリックすると表示されるメニュー)から行います。

基本的な操作の流れとしては、露出補正量をスライダーで設定してから、ホワイトバランス、調子、カラー、シャープ・ノイズリダクションをテイストから選択することになります。

4.1 パラメータ・コントロールとサブコントロール

パラメータ・コントロールには先に述べましたように3つの領域があります。そのうち上部のメインコントロール部は各種パラメータを設定するためのGUIが配置されています。

パラメータ・コントロールには先に述べましたように3つの領域があります。そのうち上部のメインコントロール部は各種パラメータを設定するためのGUIが配置されています。上から順に以下のGUIが配置されています。

テイスト(ドロップダウンリスト+切り替えボタン)

露出補正(設定コントロール)

露出(ドロップダウンリスト+切り替えボタン)

ホワイトバランス(ドロップダウンリスト+切り替えボタン)

調子(ドロップダウンリスト+切り替えボタン)

カラー(ドロップダウンリスト+切り替えボタン)

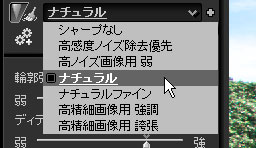

シャープ・ノイズリダクション(ドロップダウンリスト+切り替えボタン)

現像設定(切り替えボタンのみ)

パラメータ・コントロールの最下部には、現像パラメータの詳細設定や情報表示を行うためのサブコントロールの表示切替ボタンが配置されています。

ドロップダウンリストは、弊社であらかじめ用意したもしくはお客様が任意に登録したテイスト(=プリセット値)から現像パラメータを選択していただく形式のGUIです。

"SILKYPIX® Developer Studio 3.0"から、現像パラメータのプリセット値を"テイスト"と呼びます。テイストについては4.1.1で詳しく記述します。

ドロップダウンリストでテイストを選択した場合、自動的に関連するサブコントロールがタプ・ページに表示されます。ただし、該当するサブコントロールがお客様のカスタマイズによってコントロール・ボックスに配置されていたり、フローティング・ウィンドウとして表示されている場合は除きます。

4.1.1 テイスト

"テイスト"とは現像パラメータのプリセット値のことです。

よく使う現像パラメータは"テイスト"として登録しておくことで、簡単に呼び出すことができます。

【使い方1〜登録されているテイストを選択する】

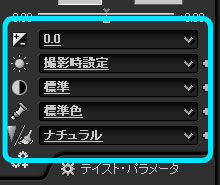

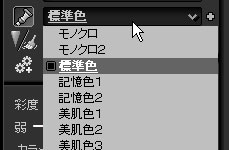

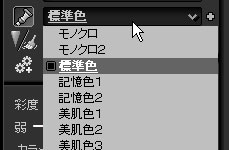

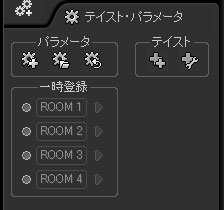

パラメータ・コントロールのメインコントロール部の最上部、"テイスト・パラメータ"アイコンの横に配置されているドロップダウンリストについて説明いたします。

パラメータ・コントロールのメインコントロール部の最上部、"テイスト・パラメータ"アイコンの横に配置されているドロップダウンリストについて説明いたします。

このドロップダウンリストでテイストを選択した場合、「現像パラメータの部分貼り付け」と同様に現像パラメータの全体または一部が更新されます。

注意しなければならない点は、必ずしも現像パラメータがまるごと置き換わるわけではないということです。

【表示の説明】

よく使う現像パラメータは"テイスト"として登録しておくことで、簡単に呼び出すことができます。

【使い方1〜登録されているテイストを選択する】

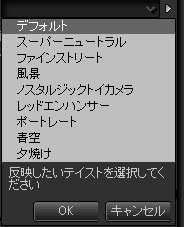

ドロップダウンリストを開いて、適用する"テイスト"を選択します。すると、テイストに登録された現像パラメータが反映されます。

ドロップダウンリストは働きの異なる2つの種類があります。現像パラメータの一部がセットされるものと、現像パラメータがまるごと置き換わる2種類です。

詳しくは「4.1.1.1 「テイスト」のドロップダウンリスト」と「4.1.1.2 その他のドロップダウンリスト」を参照してください。

※「現像パラメータの部分貼り付け」と等価の動作をします。

【使い方2〜よく使う現像パラメータを登録する】ドロップダウンリストは働きの異なる2つの種類があります。現像パラメータの一部がセットされるものと、現像パラメータがまるごと置き換わる2種類です。

詳しくは「4.1.1.1 「テイスト」のドロップダウンリスト」と「4.1.1.2 その他のドロップダウンリスト」を参照してください。

※「現像パラメータの部分貼り付け」と等価の動作をします。

よく使う現像パラメータは"テイスト"に登録して簡単に呼び出せるようにしましょう。

テイストへの登録は現像パラメータ全体を対象としたものと、各サブコントロール単位での登録の2種類があります。

登録のしかたについては「4.1.1.3 テイストの追加登録と編集」を参照してください。

【テイストの定義と詳細】テイストへの登録は現像パラメータ全体を対象としたものと、各サブコントロール単位での登録の2種類があります。

登録のしかたについては「4.1.1.3 テイストの追加登録と編集」を参照してください。

"テイスト"は3つの種類に分類されます。現像パラメータ全体を登録したもの、現像パラメータの1つのパラメータカテゴリを登録したもの、そして現像パラメータの中の複数のパラメータカテゴリを登録したものの3つです。

現像パラメータは以下の14個のパラメータカテゴリに分けられます。このカテゴリは現像パラメータの部分貼り付けとも共通のもので、またサブコントロールはパラメータカテゴリごとにまとめられています。また、パラメータカテゴリは(A),(B),(C)の3つに分類されます。

(A) 露出補正

(B) 露出微調整

(A) ホワイトバランス

(B) ホワイトバランス微調整

(A) 調子

(B) トーンカーブ

(A) カラー(彩度/カラーモード)

(A) シャープ・ノイズリダクション

(B) ハイライトコントローラ

(B) レンズ収差補正

(B) 回転・デジタルシフト

(B) ファインカラーコントローラ

(A) 現像(デモザイク精鋭度/解像度プラス/カラースペース)

(C) トリミング領域

(A)はパラメータ・コントロールにテイスト選択用のドロップダウンリストが配置されているメインとなるパラメータです。

(B)は微調整用のパラメータで、これらのカテゴリのサブコントロールは初期設定ではフローティング・ウィンドウとして表示されます。

(C)のトリミング領域は例外的なパラメータカテゴリで、このパラメータカテゴリは通常のパラメータのコピーや貼り付けなどの操作の対象となりません。現像パラメータの部分貼り付けで明示的に有効にした場合のみ操作の対象となります。

"テイスト"のドロップダウンリストに登録されているテイストのみ、先に述べた3種類のテイストのいずれの場合もあります。

それ以外のドロップダウンリストに登録されているテイストは、対応するパラメータカテゴリのみを対象とするテイストが定義されます。

4.1.1.1 「テイスト」のドロップダウンリスト現像パラメータは以下の14個のパラメータカテゴリに分けられます。このカテゴリは現像パラメータの部分貼り付けとも共通のもので、またサブコントロールはパラメータカテゴリごとにまとめられています。また、パラメータカテゴリは(A),(B),(C)の3つに分類されます。

(A) 露出補正

(B) 露出微調整

(A) ホワイトバランス

(B) ホワイトバランス微調整

(A) 調子

(B) トーンカーブ

(A) カラー(彩度/カラーモード)

(A) シャープ・ノイズリダクション

(B) ハイライトコントローラ

(B) レンズ収差補正

(B) 回転・デジタルシフト

(B) ファインカラーコントローラ

(A) 現像(デモザイク精鋭度/解像度プラス/カラースペース)

(C) トリミング領域

(A)はパラメータ・コントロールにテイスト選択用のドロップダウンリストが配置されているメインとなるパラメータです。

(B)は微調整用のパラメータで、これらのカテゴリのサブコントロールは初期設定ではフローティング・ウィンドウとして表示されます。

(C)のトリミング領域は例外的なパラメータカテゴリで、このパラメータカテゴリは通常のパラメータのコピーや貼り付けなどの操作の対象となりません。現像パラメータの部分貼り付けで明示的に有効にした場合のみ操作の対象となります。

"テイスト"のドロップダウンリストに登録されているテイストのみ、先に述べた3種類のテイストのいずれの場合もあります。

それ以外のドロップダウンリストに登録されているテイストは、対応するパラメータカテゴリのみを対象とするテイストが定義されます。

パラメータ・コントロールのメインコントロール部の最上部、"テイスト・パラメータ"アイコンの横に配置されているドロップダウンリストについて説明いたします。

パラメータ・コントロールのメインコントロール部の最上部、"テイスト・パラメータ"アイコンの横に配置されているドロップダウンリストについて説明いたします。このドロップダウンリストでテイストを選択した場合、「現像パラメータの部分貼り付け」と同様に現像パラメータの全体または一部が更新されます。

注意しなければならない点は、必ずしも現像パラメータがまるごと置き換わるわけではないということです。

【表示の説明】

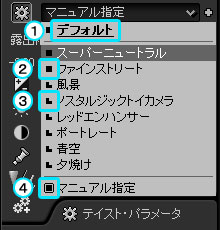

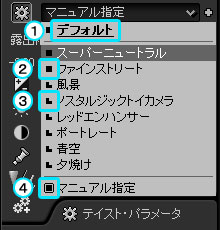

(1) "下線付き強調表示は"、そのテイストがデフォルト値であることを示します。デフォルト値がテイストとして定義されている場合には該当するテイストが、デフォルト値が定義されているどのテイストとも異なる場合は図のように"デフォルト"という項目が強調表示されます。

(2) このマークは、そのテイストが"全体テイスト"であることを示します。

(3) このマークは、そのテイストが"部分テイスト"であることを示します。

(4) 囲みマークは、そのテイストが現在選択されていることを示します。"全体テイスト"の場合はいずれか1つに、"部分テイスト"の場合は合致するもの全てに付きます。

【全体テイストと部分テイスト】(2) このマークは、そのテイストが"全体テイスト"であることを示します。

(3) このマークは、そのテイストが"部分テイスト"であることを示します。

(4) 囲みマークは、そのテイストが現在選択されていることを示します。"全体テイスト"の場合はいずれか1つに、"部分テイスト"の場合は合致するもの全てに付きます。

テイストには全体テイスト(=現像パラメータの全てが更新されるもの)と部分テイスト(=現像パラメータの一部が更新されるもの)の2つのタイプがあります。

ドロップダウンリストを開くとテイストの一覧が表示されますが、全体テイストと部分テイストは先頭に表示されるマークが異なります。

【選択可能なテイスト】ドロップダウンリストを開くとテイストの一覧が表示されますが、全体テイストと部分テイストは先頭に表示されるマークが異なります。

ドロップダウンリストを開くと選択可能なテイストの一覧が表示されます。

ここには、登録されているメーカーテイスト(=弊社で用意したテイスト)とユーザーテイスト(=お客様が登録したテイスト)のほかに、"デフォルト"と"マニュアル指定"という項目が表示される場合があります。

ここには、登録されているメーカーテイスト(=弊社で用意したテイスト)とユーザーテイスト(=お客様が登録したテイスト)のほかに、"デフォルト"と"マニュアル指定"という項目が表示される場合があります。

| デフォルト | 現像パラメータをデフォルトパラメータに戻す場合に選択してください。ただし、デフォルトパラメータが登録されている全体テイストのいずれかである場合にはこの項目はリストに表示されません。この場合にはデフォルトパラメータとして登録されている全体テイストが強調表示されます。 |

| マニュアル指定 | 現在の設定がリスト上のテイストやデフォルトと合致しない場合に表示されます。この項目を選択した場合には現像パラメータは変更されません。 |

【選択されたテイストの表示】

ドロップダウンリストが閉じている状態では現在の状態が表示されています。

登録されているテイストのいずれかが選択されている場合は、選択されているテイストの名称が表示されます。部分テイストの名称はここには表示されません。

それ以外に"デフォルト"、"マニュアル指定"、"マニュアル(テイスト適用)"と表示される場合があります。

登録されているテイストのいずれかが選択されている場合は、選択されているテイストの名称が表示されます。部分テイストの名称はここには表示されません。

それ以外に"デフォルト"、"マニュアル指定"、"マニュアル(テイスト適用)"と表示される場合があります。

| デフォルト | 現像パラメータがデフォルトパラメータと一致している場合の表示です。ただし、デフォルトパラメータが登録されている全体テイストのいずれかである場合にはその名称が表示されます。 |

| マニュアル指定 | スライダーなどで現像パラメータに任意の値を設定した結果、登録されているテイストのいずれとも合致していない状態を示しています。 |

| マニュアル (テイスト適用) | 部分テイストを適用した場合など、登録している部分テイストのいずれかと合致している状態を示しています。 |

| ※ | 部分テイストの名称が表示されないのは、同時に複数の部分テイストと合致する場合があることや、1つの部分テイストにのみ合致している場合でも異なるパラメータの状態が何通りも定義されるからです。部分テイストはドロップダウンリストを開いた状態の場合にのみ選択するための項目として表示されます。 |

パラメータ・コントロールのメインコントロール部に配置された「テイスト」を除く5つのドロップダウンリストと、各サブコントロールの最上部に配置されているドロップダウンリストについて説明いたします。

パラメータ・コントロールのメインコントロール部に配置された「テイスト」を除く5つのドロップダウンリストと、各サブコントロールの最上部に配置されているドロップダウンリストについて説明いたします。メインコントロール部に配置された「テイスト」を除く5つのドロップダウンリストとは、上から順に「露出」、「ホワイトバランス」、「調子」、「カラー」そして「シャープ・ノイズリダクション」の5つを指します。

これらの5つのドロップダウンリストは、「露出」、「ホワイトバランス」、「調子」、「カラー」、「シャープ」、「ノイズリダクション」の6つのサブコントロールがフローティング・ウィンドウとして表示される際に、各サブコントロールの最上部に配置されるドロップダウンリストと共通のものです。

これらはタイプ(A)に分類されます。(【テイストの定義と詳細】参照のこと)

これら以外にタイプ(B)に分類される微調整用のサブコントロールの最上部に配置されたドロップダウンリストについてもここでまとめて説明いたします。

これら以外にタイプ(B)に分類される微調整用のサブコントロールの最上部に配置されたドロップダウンリストについてもここでまとめて説明いたします。【操作対象】

これらのドロップダウンリストは、1つのパラメータカテゴリのみを対象としたテイストが登録されています。

もっとわかりやすく言えば、サブコントロールの最上部に配置されたこれらのドロップダウンリストのテイストを選択した場合、その影響を受けるのは同じサブコントロール(※1)上に配置された現像パラメータのみということです。

【選択可能なテイスト】もっとわかりやすく言えば、サブコントロールの最上部に配置されたこれらのドロップダウンリストのテイストを選択した場合、その影響を受けるのは同じサブコントロール(※1)上に配置された現像パラメータのみということです。

| ※1 | メインコントロールに配置されているドロップダウンリストの場合は対応するサブコントロールが対象となります。 |

| ※2 | シャープとノイズリダクションについては例外で、パラメータカテゴリは共通ですが、サブコントロールは2つに分割されています。 |

ドロップダウンリストを開くと選択可能なテイストの一覧が表示されます。

ここには、登録されているメーカーテイスト(=弊社で用意したテイスト)とユーザーテイスト(=お客様が登録したテイスト)のほかに、"デフォルト"と"マニュアル指定"という項目が表示される場合があります。

【選択されたテイストの表示】ここには、登録されているメーカーテイスト(=弊社で用意したテイスト)とユーザーテイスト(=お客様が登録したテイスト)のほかに、"デフォルト"と"マニュアル指定"という項目が表示される場合があります。

| デフォルト | 操作対象のパラメータカテゴリをデフォルト状態に戻す場合に選択してください。ただし、デフォルトパラメータが登録されているテイストのいずれかと合致している場合にはこの項目はリストに表示されません。この場合にはデフォルトパラメータと合致しているテイストが強調表示されます。 |

| マニュアル指定 | 現在の設定がリスト上のテイストやデフォルトと合致しない場合に表示されます。この項目を選択した場合には現像パラメータは変更されません。 |

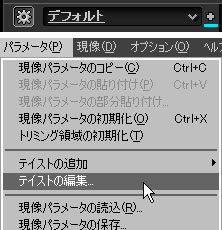

テイストの追加登録と編集は、テイスト・パラメータ・サブコントロール内の追加ボタンと登録ボタン、メニューの[パラメータ(P)]-[テイストの追加],[テイストの編集...]、もしくはドロップダウンリストの右横に配置された追加ボタンから行います。

テイストの追加登録と編集は、テイスト・パラメータ・サブコントロール内の追加ボタンと登録ボタン、メニューの[パラメータ(P)]-[テイストの追加],[テイストの編集...]、もしくはドロップダウンリストの右横に配置された追加ボタンから行います。コントロールウインドウや各サブコントロールのドロップダウンリストに表示されるテイストの内容を編集する事ができます。

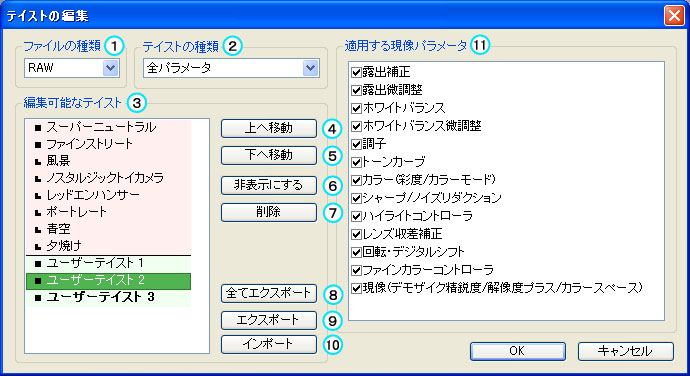

(1) ファイルの種類

テイストは RAWファイル用とJPEG/TIFF現像用に分かれています。編集したい種類を選択します。

(2) テイストの種類テイストはパラメータの種類ごとに設定します。編集したい種類を選択します。

(3) 編集可能なテイストのリスト現在選択している種類のテイストの一覧が表示されます。

リストの左の記号

テイストの種類が全パラメータの場合で適用する現像パラメータの全てを選択している場合

テイストの種類が全パラメータの場合で適用する現像パラメータの全てを選択している場合

テイストの種類が全パラメータの場合で適用する現像パラメータの一部を選択している場合

テイストの種類が全パラメータの場合で適用する現像パラメータの一部を選択している場合

背景が赤の項目

(4) 上へ移動ボタンリストの左の記号

弊社であらかじめ用意したたテイストです。

背景が緑の項目お客様が登録したテイストです。

選択しているテイストの表示位置を上にします。

(5) 下へ移動ボタン選択しているテイストの表示位置を下にします。

(6) 非表示にするボタン選択しているテイストを非表示にします。削除はしたくないが、一時的に表示させたくない場合等にお使いください。

(7) 削除ボタン選択しているテイストを削除します。

(8) 全てエクスポートボタン選択しているファイルの種類、テイストの種類で表示されているユーザテイストをファイルに保存します。

(9) エクスポートボタン選択しているひとつのテイストをファイルに保存します。

(10) インポートボタン保存したテイストを読み込みます。

(11) 適用する現像パラメータテイストの種類が全パラメータの場合、適用する現像パラメータを設定できます。全パラメータのユーザが定義したテイストの場合に設定できます。例えば、調子とトーンカーブの2つが定義されたテイストといったものを作成する事ができます。

テイストの追加の場合もこのダイアログが表示されます。編集中のファイルの種類、ボタンを押した場所のテイストの種類が選択された状態で、編集可能なテイストに追加された状態で表示されます。テイストの名前を変更、表示位置を決定して OK ボタンを押すとテイストの追加が完了します。 ファイルを複数選択した後に選択した画像に対してテイストを反映させる事ができます。

ファイルを複数選択した後に選択した画像に対してテイストを反映させる事ができます。サムネイル表示モードとコンビネーション表示モードで複数のサムネイル画像を選択している場合に、テイストのドロップダウンリストの右のボタンが

※選択した画像が多い場合や画像のあるメディアへのアクセス速度が遅い場合には時間がかかる事があります。

4.1.3 GUIの操作方法

パラメータ・コントロールとサブコントロールには各種のGUIコントロールが配置されていますが、ここではこれらに共通した操作方法について説明します。

【スライダーコントロール】

【スライダーコントロール】

【エディットコントロール】

【エディットコントロール】

【スライダーコントロール】

【スライダーコントロール】スライダーバー、エディットボックス、そして数値を変更するボタンから構成されるSILKYPIX® Developer Studio 3.0の標準GUIの1つです。

値を変更する方法として、以下の方法があります。

● スライダーの指針をドラッグして値を変更する

● スライダーバーをクリックして値を変更する

● エディットボックスの左右に配置されたボタンをクリックして値を上下させる

● エディットボックスに数値を直接入力する

● エディットボックスをダブルクリックしてデフォルト値を設定する

値を変更する方法として、以下の方法があります。

● スライダーの指針をドラッグして値を変更する

● スライダーバーをクリックして値を変更する

● エディットボックスの左右に配置されたボタンをクリックして値を上下させる

● エディットボックスに数値を直接入力する

エディットボックスにフォーカスを移動させるとエディットボックスの背景が赤くなります。これは数値の直接編集モードに入ったことを示します。

[Enter]キーを押すと編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。他のコントロールにフォーカスを移動させた場合も編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。

[ESC]キーが押された場合は編集内容を破棄して直接編集モードから抜けます。

他の操作方法では設定することのできない中間値の設定が行える場合があります。

● マウスホイールで値を上下させる[Enter]キーを押すと編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。他のコントロールにフォーカスを移動させた場合も編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。

[ESC]キーが押された場合は編集内容を破棄して直接編集モードから抜けます。

他の操作方法では設定することのできない中間値の設定が行える場合があります。

マウスホイールは、スライダーバー、エディットボックス、そして数値を変更するボタンから構成されるスライダーコントロールの領域内にマウスカーソルがのっている場合のみです。

エディットボックスの直接編集モードなどなどを除いて、"SILKYPIX® Developer Studio 3.0"ではフォーカスの概念を採用しないことにいたしましたので、操作対象のコントロール上にマウスカーソルを移動してマウスホイールを使用してください。

● スライダーバー上のデフォルト値マークをクリックしてデフォルト値を設定するエディットボックスの直接編集モードなどなどを除いて、"SILKYPIX® Developer Studio 3.0"ではフォーカスの概念を採用しないことにいたしましたので、操作対象のコントロール上にマウスカーソルを移動してマウスホイールを使用してください。

● エディットボックスをダブルクリックしてデフォルト値を設定する

【エディットコントロール】

【エディットコントロール】エディットボックス、そして数値を変更するボタンから構成されるSILKYPIX® Developer Studio 3.0の標準GUIの1つです。トリミング領域設定などで使用されています。

● エディットボックスの左右に配置されたボタンをクリックして値を上下させる

● エディットボックスに数値を直接入力する

● エディットボックスの左右に配置されたボタンをクリックして値を上下させる

● エディットボックスに数値を直接入力する

エディットボックスにフォーカスを移動させるとエディットボックスの背景が赤くなります。これは数値の直接編集モードに入ったことを示します。

[Enter]キーを押すと編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。他のコントロールにフォーカスを移動させた場合も編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。

[ESC]キーが押された場合は編集内容を破棄して直接編集モードから抜けます。

他の操作方法では設定することのできない中間値の設定が行える場合があります。

● マウスホイールで値を上下させる[Enter]キーを押すと編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。他のコントロールにフォーカスを移動させた場合も編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。

[ESC]キーが押された場合は編集内容を破棄して直接編集モードから抜けます。

他の操作方法では設定することのできない中間値の設定が行える場合があります。

マウスホイールは、エディットボックス、そして数値を変更するボタンから構成されるエディットコントロールの領域内にマウスカーソルがのっている場合のみです。

エディットボックスの直接編集モードなどなどを除いて、"SILKYPIX® Developer Studio 3.0"ではフォーカスの概念を採用しないことにいたしましたので、操作対象のコントロール上にマウスカーソルを移動してマウスホイールを使用してください。

● エディットボックスをダブルクリックしてデフォルト値を設定するエディットボックスの直接編集モードなどなどを除いて、"SILKYPIX® Developer Studio 3.0"ではフォーカスの概念を採用しないことにいたしましたので、操作対象のコントロール上にマウスカーソルを移動してマウスホイールを使用してください。

デフォルト値が設定されていない場合は機能しません

4.2 サブコントロール

サブコントロールは現像パラメータのパラメータカテゴリごとに用意されています。(A)(a)〜(E)にタイプを分類できます。

(E) テイスト・パラメータ

(A) 露出補正

(B) 露出微調整

(A) ホワイトバランス

(B) ホワイトバランス微調整

(A) 調子

(B) トーンカーブ

(A) カラー(彩度/カラーモード)

(a) シャープ

(a) ノイズリダクション

(B) ハイライトコントローラ

(B) レンズ収差補正

(B) 回転・デジタルシフト

(B) ファインカラーコントローラ

(A) 現像設定(デモザイク精鋭度/解像度プラス/カラースペース)

(C) トリミング領域

(D) ヒストグラム

(D) EXIF情報表示

例外として(a)シャープと(a)ノイズリダクションは2つのサブコントロールに分かれていますが、これらの2つは共通のパラメータカテゴリに属します。テイストは共有されています。

(A)と(a)はパラメータ・コントロールにドロップダウンリストが配置されており、初期状態としてこれらのサブコントロールはパラメータ・コントロールのタブ・ページに選択的に表示されます。

(B)は微調整用のパラメータカテゴリに属し、初期状態としてはフローティング・ウィンドウとして非表示状態で設定されています。メニューの[表示(V)]もしくは、パラメータ・コントロールの最下部に配置された表示切り替え用のアイコンで表示の切り替えができます。

(C)はプレビュー表示もしくはコンビネーション表示モードで、「トリミング領域設定」の操作モードに切り替えた場合にのみ表示されます。

(D)はパラメータ操作用のコントロールではなく、情報表示用のサブコントロールです。(B)と同様の操作で表示の切り替えが行えます。

(E)はテイストや現像パラメータの操作をおこなうためのサブコントロールです。初期値としてこのサブコントロールはパラメータ・コントロールのタブ・ページに選択的に表示されます。

(E) テイスト・パラメータ

(A) 露出補正

(B) 露出微調整

(A) ホワイトバランス

(B) ホワイトバランス微調整

(A) 調子

(B) トーンカーブ

(A) カラー(彩度/カラーモード)

(a) シャープ

(a) ノイズリダクション

(B) ハイライトコントローラ

(B) レンズ収差補正

(B) 回転・デジタルシフト

(B) ファインカラーコントローラ

(A) 現像設定(デモザイク精鋭度/解像度プラス/カラースペース)

(C) トリミング領域

(D) ヒストグラム

(D) EXIF情報表示

例外として(a)シャープと(a)ノイズリダクションは2つのサブコントロールに分かれていますが、これらの2つは共通のパラメータカテゴリに属します。テイストは共有されています。

(A)と(a)はパラメータ・コントロールにドロップダウンリストが配置されており、初期状態としてこれらのサブコントロールはパラメータ・コントロールのタブ・ページに選択的に表示されます。

(B)は微調整用のパラメータカテゴリに属し、初期状態としてはフローティング・ウィンドウとして非表示状態で設定されています。メニューの[表示(V)]もしくは、パラメータ・コントロールの最下部に配置された表示切り替え用のアイコンで表示の切り替えができます。

(C)はプレビュー表示もしくはコンビネーション表示モードで、「トリミング領域設定」の操作モードに切り替えた場合にのみ表示されます。

(D)はパラメータ操作用のコントロールではなく、情報表示用のサブコントロールです。(B)と同様の操作で表示の切り替えが行えます。

(E)はテイストや現像パラメータの操作をおこなうためのサブコントロールです。初期値としてこのサブコントロールはパラメータ・コントロールのタブ・ページに選択的に表示されます。

4.3 露出補正

露出補正は、現像時の現像ゲインを決定します。これは、フィルムでは増減感現像に相当する処理で、カメラで露出補正をしたのとほぼ同様の結果となります。

露出補正は、現像時の現像ゲインを決定します。これは、フィルムでは増減感現像に相当する処理で、カメラで露出補正をしたのとほぼ同様の結果となります。調整は、露出補正スライダー、または、露出・ドロップダウンリストより調整値を選択することで行えます。

現像時に露出補正が可能なため、露出補正を前提とした撮影も可能です。詳しくは、「10.1.2 カメラでの露出補正と、現像時の露出補正の違いと応用」をご参照ください。

4.3.1 自動露出補正

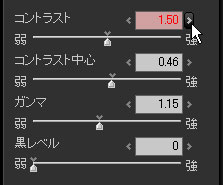

露出・ドロップダウンリストから、「オート(SILKYPIX評価測光)」を選択することで、自動露出補正が行えます。

露出・ドロップダウンリストから、「オート(SILKYPIX評価測光)」を選択することで、自動露出補正が行えます。SILKYPIX® の自動露出補正のアルゴリズムは、被写体を認識し、含まれる色を細かく分析し、白とびや色とびを抑えつつ、表示デバイスや印刷デバイスの色再現能力を使い切れるよう、弊社の画像処理技術の粋を集めた高度な画像処理を施しています。

本機能により現像パラメータ調整の時間を短縮し、また、RAW ならではのアンダー露出での撮影時などにも威力を発揮します。

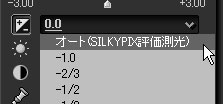

露出・サブコントロールには露出微調整スライダーが配置されています。これは、露出補正スライダーでは行いにくい細かな露出調整を行うものです。

露出・サブコントロールには露出微調整スライダーが配置されています。これは、露出補正スライダーでは行いにくい細かな露出調整を行うものです。 露出・ドロップダウンリストか、露出補正スライダーで大まかな調整を行い、この露出微調整スライダーで微調整の追い込みをかけると便利です。

露出・ドロップダウンリストか、露出補正スライダーで大まかな調整を行い、この露出微調整スライダーで微調整の追い込みをかけると便利です。また、このパラメータは「露出」と独立して設定できるので、露出として「オート(SILKYPIX評価測光)」を選択した場合に自動露出値の補正を行うことができます。

例えば、"自動露出+0.5EV"という設定を行えば、自動補正を明るめに調整することができます。カメラの自動露出モードで露出補正を行うようなイメージです。

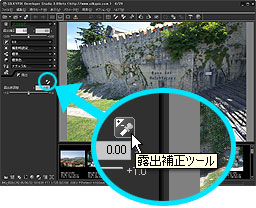

指定した点の明るさを一定の明るさに調整する「露出補正ツール」があります。

指定した点の明るさを一定の明るさに調整する「露出補正ツール」があります。露出・サブコントロールにある「露出補正ツール」ボタンを押すか、メニューの[操作モード(M)]-[露出補正ツール]、もしくはツールバーの

この状態で、写真の部分をクリックするか、あるいはドラッグして範囲を指定すると、その部分を指定した輝度レベルにするような露出補正値が設定されます。

この状態で、写真の部分をクリックするか、あるいはドラッグして範囲を指定すると、その部分を指定した輝度レベルにするような露出補正値が設定されます。ここで使用される輝度レベルは、RAW データ上での感光レベルです。輝度レベルは機能設定ダイアログで設定できます。詳しくは「9.3.1.2 露出補正ツールの設定」をご参照ください。

また、この機能は、無彩色の点でなくても指定可能です。その場合、R, G, B のうちの最も大きな値が指定した輝度レベルになるように調整されます。

例えば、赤い部分をクリックした場合には、R が指定した輝度レベルになるような露出補正値が計算されて露出補正が行われます。

※スポイト操作に関する設定は「9.3.2.2 スポイト操作をワンショットで解除せずに連続して行う」をご覧下さい。

4.4 ホワイトバランス

ホワイトバランスとは、白く表現する色を調整する機能です。

我々人間の目は、環境光に適応する性質を持っています。太陽光の下でも、電球の下でも、蛍光灯の下でも、白いものを白と知覚することができます。しかし写真では、太陽光の下での「白」は白く再現できても、電球の下では赤みがかかり、また蛍光灯の下では緑や青みがかかってしまいます。これを調整するのがホワイトバランス調整です。

ホワイトバランスの調整により、写真は大きく色が変化し、その表情を変えます。白い被写体を白く再現したとき、もっとも色味が豊かで自然な写真に見えるのです。ホワイトバランスの基本は、白いものを白く表現することなのです。

しかし、撮影されたシーンによっては、必ずしもそうではありません。

例えば、夕日に照らされている白いものを完全に白く表現してしまうと、夕方であることが分からなくなるでしょう。また、どんよりとした曇り空の下で、憂鬱な気分を演出したいなら、やはり青っぽく表現する必要があるかも知れません。

ほとんどのカメラでは、自動でカメラがホワイトバランスを決定することができるようになっていますが、それは必ずしも正確ではなく、また正確であってもあなたが望む結果ではないかも知れません。そこで、ホワイトバランスをその表現に応じて設定する必要が出てくるわけです。

しかしながら、撮影時に正確なホワイトバランスを割り出すのはとても大変なことです。

これら様々なシーンに対して、RAW データで撮影することで、現像時にホワイトバランスを自由に変更し、シーンにあった表現を行うことができるのです。RAW データで撮影する最大のメリットがここにあると言っても過言ではありません。

4.4.1 テイストからの選択

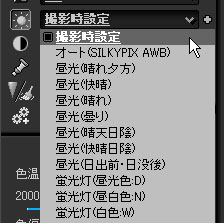

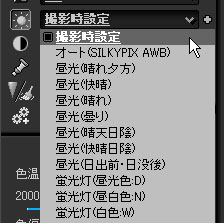

あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスをやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。

あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスをやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。

ホライトバランス・ドロップダウンリストから適用するテイストを指定します。

この指定を行った後で、更に微調整を行うことが可能ですので、最初におおまかに光源を特定したり、お客様の撮影環境に合わせて登録されたテイストを選択されるという使用方法がお奨めです。

ここでは、主なテイストについて説明します。

4.4.2 オートホワイトバランスによる調整

色温度を指定してホワイトバランスを調整する方法です。

色温度を指定してホワイトバランスを調整する方法です。

ホワイトバランス・サブコントロールに切り替えると、色温度調整スライダーが表示されます。

このスライダーを動かして、被写体の色味がうまくバランスする点を探します。

このスライダーを動かして、被写体の色味がうまくバランスする点を探します。

被写体が赤または黄色みがかっている場合には、色温度を小さく(低く)する側にスライダーを動かします。

被写体は青みがかっている場合には、色温度を大きく(高く)する側にスライダーを動かします。

色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず最初に色温度を合わせてから使用してください。

色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず最初に色温度を合わせてから使用してください。

被写体が緑かぶりしている場合には、+側にスライダーを移動します。

被写体がマゼンタかぶりしている場合には、−側にスライダーを移動します。

※「10.4.1 色温度と色偏差について」もご参照ください。

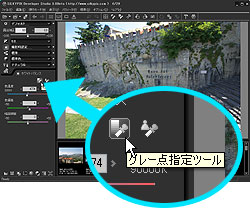

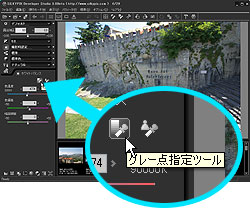

4.4.4 グレー点指定によるホワイトバランスの調整

ホワイトバランス・サブコントロールにある「グレー指定」ボタンを押すか、メニューの[操作モード(M)]-[グレーバランスツール]、もしくはツールバーの

ホワイトバランス・サブコントロールにある「グレー指定」ボタンを押すか、メニューの[操作モード(M)]-[グレーバランスツール]、もしくはツールバーの ボタンで、グレー点指定ホワイトバランス調整モードに入ります。

ボタンで、グレー点指定ホワイトバランス調整モードに入ります。

この状態で、写真のグレーにしたい部分をクリックするか、あるいはドラッグして範囲を指定すると、その部分をグレーとして再現するようなホワイトバランスが設定されます。

グレーのものがある場合には、この機能を使うと簡単にホワイトバランスの設定が可能です。

また、グレーチャートや白紙などをあらかじめ撮影光源下で撮影しておくと便利です。

※スポイト操作に関する設定は「9.3.2.2 スポイト操作をワンショットで解除せずに連続して行う」をご覧下さい。

4.4.5 暗部調節

色温度、色偏差が画像全体のホワイトバランスを調整するのに対して、暗部調整は、画像の暗い部分の色かぶりを補正する機能です。

色温度、色偏差が画像全体のホワイトバランスを調整するのに対して、暗部調整は、画像の暗い部分の色かぶりを補正する機能です。

明るい部分では、ホワイトバランスが取れているのに、暗い部分がマゼンタや緑かぶりを起こす映像を補正することができます。この機能により、暗い部分から明るい部分までの色の揺らぎを抑えることができます。

例えば、左図は、暗部に強いマゼンタかぶりが発生している例です。

マクベスチャートのグレーパッチに注目すると、明るいパッチはホワイトバランスされているのに、暗い部分はマゼンタに色付いていることが分かります。この影響を受けて、葉が黄色っぽく変色し、影の部分は赤みがかかってしまっています。暗部調整では、このような暗部だけホワイトバランスがずれる現象を緩和することができます。右図は、暗部調整機能を使用して、暗部のマゼンタかぶりを取り除いた例です。

【暗部色かぶりの詳細について】

暗部の色かぶりを補正するのが本機能の主目的ですが、この機能を積極的に使用することで、暗い部分と明るい部分のホワイトバランスを変化させることができます。

左は、撮影時の状態です。奥に移っている太陽光が当たった部分に合わせて、ホワイトバランスを「快晴」に設定すると、中央の写真になります。ところが、木漏れ日によって、地面の色が緑に色づいています。地面の色にホワイトバランスすると、こんどは、陽の当たっている部分がマゼンタに色づいてしまいます。つまり、ホワイトバランスだけでは、地面と陽の当たっている部分の両方をバランスすることはできません。もちろん、実際には木漏れ日によって地面は緑に色づいているので、真ん中がそのときの正常な色を再現しています。しかし、人間は色順応するために、撮影時の印象とは異なってしまっています。このようなケースでは積極的に暗部調整を使って暗部のホワイトバランスを調整することができます。右は、暗部調整により、陽の当たる明るい部分の色はあまり変えずに、暗い地面の緑かぶりを取り除いた例です。撮影時の印象にかなり近づきました。

我々人間の目は、環境光に適応する性質を持っています。太陽光の下でも、電球の下でも、蛍光灯の下でも、白いものを白と知覚することができます。しかし写真では、太陽光の下での「白」は白く再現できても、電球の下では赤みがかかり、また蛍光灯の下では緑や青みがかかってしまいます。これを調整するのがホワイトバランス調整です。

ホワイトバランスの調整により、写真は大きく色が変化し、その表情を変えます。白い被写体を白く再現したとき、もっとも色味が豊かで自然な写真に見えるのです。ホワイトバランスの基本は、白いものを白く表現することなのです。

しかし、撮影されたシーンによっては、必ずしもそうではありません。

例えば、夕日に照らされている白いものを完全に白く表現してしまうと、夕方であることが分からなくなるでしょう。また、どんよりとした曇り空の下で、憂鬱な気分を演出したいなら、やはり青っぽく表現する必要があるかも知れません。

ほとんどのカメラでは、自動でカメラがホワイトバランスを決定することができるようになっていますが、それは必ずしも正確ではなく、また正確であってもあなたが望む結果ではないかも知れません。そこで、ホワイトバランスをその表現に応じて設定する必要が出てくるわけです。

しかしながら、撮影時に正確なホワイトバランスを割り出すのはとても大変なことです。

これら様々なシーンに対して、RAW データで撮影することで、現像時にホワイトバランスを自由に変更し、シーンにあった表現を行うことができるのです。RAW データで撮影する最大のメリットがここにあると言っても過言ではありません。

4.4.1 テイストからの選択

あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスをやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。

あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスをやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。ホライトバランス・ドロップダウンリストから適用するテイストを指定します。

この指定を行った後で、更に微調整を行うことが可能ですので、最初におおまかに光源を特定したり、お客様の撮影環境に合わせて登録されたテイストを選択されるという使用方法がお奨めです。

ここでは、主なテイストについて説明します。

| オート | ... | デジタルカメラに搭載されているオートホワイトバランスとはまったく異なる弊社独自のアルゴリズムによる オートホワイトバランスです。 アルゴリズムの特徴は、光源色をかなり正確に特定することができる事です。 |

| 昼光 | ... | 野外での撮影の場合のホワイトバランスです。 |

| 晴れ夕方 | ... | 晴れの日の夕方、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 快晴 | ... | 快晴の日の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 晴れ | ... | 晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 曇り | ... | 曇りの日に、雲からの散乱光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 晴天日陰 | ... | 晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 快晴日陰 | ... | 快晴の日の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 蛍光灯 | ... | 蛍光灯の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 3波長型蛍光灯 | ... | 家庭などで広く使われている3波長型蛍光灯の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| 白熱球 | ... | 電球の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

| フラッシュ | ... | フラッシュの光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。 |

ホワイトバランスを自動で決定します。先にも述べたようにホワイトバランスには、正解はありません。写真をどう表現したいかによって決まるもので、それは撮影者である「あなた」にしか決定できません。

しかし、たくさんの写真を現像する場合、一枚一枚に最適なホワイトバランスを設定するのは大変です。そこで、自動的に光源色を白く再現するオートホワイトバランスの登場です。

SILKYPIX®のオートホワイトバランスは、カメラ等で採用されている方式と動作原理が根本的に異なり、従来型のオートホワイトバランスが苦手とする彩度の高い被写体や、白い部分がない被写体であってもかなり正確にホワイトバランスを検出することができます。

このため、撮影時に白かったものが白と再現されるホワイトバランスをオートで手軽に得ることができます。

白いものを白く表現する調整方法はホワイトバランスの基本ですので、まずオートホワイトバランスを設定して、オートホワイトバランスが外れてしまったものを手動調整することで、ホワイトバランスを手早く設定していくことが可能になります。

4.4.3 色温度と色偏差を使ったホワイトバランスの調整しかし、たくさんの写真を現像する場合、一枚一枚に最適なホワイトバランスを設定するのは大変です。そこで、自動的に光源色を白く再現するオートホワイトバランスの登場です。

SILKYPIX®のオートホワイトバランスは、カメラ等で採用されている方式と動作原理が根本的に異なり、従来型のオートホワイトバランスが苦手とする彩度の高い被写体や、白い部分がない被写体であってもかなり正確にホワイトバランスを検出することができます。

このため、撮影時に白かったものが白と再現されるホワイトバランスをオートで手軽に得ることができます。

白いものを白く表現する調整方法はホワイトバランスの基本ですので、まずオートホワイトバランスを設定して、オートホワイトバランスが外れてしまったものを手動調整することで、ホワイトバランスを手早く設定していくことが可能になります。

色温度を指定してホワイトバランスを調整する方法です。

色温度を指定してホワイトバランスを調整する方法です。ホワイトバランス・サブコントロールに切り替えると、色温度調整スライダーが表示されます。

このスライダーを動かして、被写体の色味がうまくバランスする点を探します。

このスライダーを動かして、被写体の色味がうまくバランスする点を探します。被写体が赤または黄色みがかっている場合には、色温度を小さく(低く)する側にスライダーを動かします。

被写体は青みがかっている場合には、色温度を大きく(高く)する側にスライダーを動かします。

色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず最初に色温度を合わせてから使用してください。

色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず最初に色温度を合わせてから使用してください。被写体が緑かぶりしている場合には、+側にスライダーを移動します。

被写体がマゼンタかぶりしている場合には、−側にスライダーを移動します。

※「10.4.1 色温度と色偏差について」もご参照ください。

ホワイトバランス・サブコントロールにある「グレー指定」ボタンを押すか、メニューの[操作モード(M)]-[グレーバランスツール]、もしくはツールバーの

ホワイトバランス・サブコントロールにある「グレー指定」ボタンを押すか、メニューの[操作モード(M)]-[グレーバランスツール]、もしくはツールバーのこの状態で、写真のグレーにしたい部分をクリックするか、あるいはドラッグして範囲を指定すると、その部分をグレーとして再現するようなホワイトバランスが設定されます。

グレーのものがある場合には、この機能を使うと簡単にホワイトバランスの設定が可能です。

また、グレーチャートや白紙などをあらかじめ撮影光源下で撮影しておくと便利です。

※スポイト操作に関する設定は「9.3.2.2 スポイト操作をワンショットで解除せずに連続して行う」をご覧下さい。

色温度、色偏差が画像全体のホワイトバランスを調整するのに対して、暗部調整は、画像の暗い部分の色かぶりを補正する機能です。

色温度、色偏差が画像全体のホワイトバランスを調整するのに対して、暗部調整は、画像の暗い部分の色かぶりを補正する機能です。明るい部分では、ホワイトバランスが取れているのに、暗い部分がマゼンタや緑かぶりを起こす映像を補正することができます。この機能により、暗い部分から明るい部分までの色の揺らぎを抑えることができます。

例えば、左図は、暗部に強いマゼンタかぶりが発生している例です。

マクベスチャートのグレーパッチに注目すると、明るいパッチはホワイトバランスされているのに、暗い部分はマゼンタに色付いていることが分かります。この影響を受けて、葉が黄色っぽく変色し、影の部分は赤みがかかってしまっています。暗部調整では、このような暗部だけホワイトバランスがずれる現象を緩和することができます。右図は、暗部調整機能を使用して、暗部のマゼンタかぶりを取り除いた例です。

【暗部色かぶりの詳細について】

補正なし |  暗部調節(設定値:-5) |

暗部の色かぶりを補正するのが本機能の主目的ですが、この機能を積極的に使用することで、暗い部分と明るい部分のホワイトバランスを変化させることができます。

左は、撮影時の状態です。奥に移っている太陽光が当たった部分に合わせて、ホワイトバランスを「快晴」に設定すると、中央の写真になります。ところが、木漏れ日によって、地面の色が緑に色づいています。地面の色にホワイトバランスすると、こんどは、陽の当たっている部分がマゼンタに色づいてしまいます。つまり、ホワイトバランスだけでは、地面と陽の当たっている部分の両方をバランスすることはできません。もちろん、実際には木漏れ日によって地面は緑に色づいているので、真ん中がそのときの正常な色を再現しています。しかし、人間は色順応するために、撮影時の印象とは異なってしまっています。このようなケースでは積極的に暗部調整を使って暗部のホワイトバランスを調整することができます。右は、暗部調整により、陽の当たる明るい部分の色はあまり変えずに、暗い地面の緑かぶりを取り除いた例です。撮影時の印象にかなり近づきました。

補正なし |  ホワイトバランス(快晴) |  ホワイトバランス(快晴)、暗部調節(+6) |

【色温度、色偏差との使い分け】

ホワイトバランスを調整する際には、色温度、色偏差により明るい部分のホワイトバランスを先に決めます。次に、暗部の色づきが気になる場合に、暗部調整を行ってください。暗部調整は、暗部に対して強く効きますが、明るい部分にも影響を与えますので、暗部調整を追い込んだのちに、再度、色偏差を調整して仕上げると作業が効率良く行えます。

【暗部色かぶりの詳細について】

暗部の色かぶりは、なぜ発生するのでしょうか?

原因は、イメージセンサーの漏れ電流と関係があります。漏れ電流があるために、真っ黒の部分でも RAW データに記録される値は0にはなりません。 SILKYPIX® Developer Studio 3.0 では、イメージセンサーの漏れ電流に相当する部分を RAW データから減算して(オプティカルブラック補正)映像を生成します。ところが、イメージセンサーの漏れ電流は、温度が高くなるほど大きくなり、温度が低くなるほど小さくなるという性質があります。ほとんどの場合、カメラ内で温度に関係なく一定のレベルで黒を記録するようになっていますが、調整状態や撮影環境によっては、このレベル(オプティカルブラックレベル)が揺らぐことがあります。イメージセンサーの色ごとの感度差により、オプティカルブラックレベルが大きくなると暗部がマゼンタに色づき、小さくなると緑に色づきます。暗部調整は、このようなケースで暗部の色づきを緩和するための調整機能です。極端な低温下での撮影、高感度撮影、長時間露光などの厳しい条件で暗部のホワイトバランスがずれたのを補正できます。

4.4.6 ホワイトバランス微調整ホワイトバランスを調整する際には、色温度、色偏差により明るい部分のホワイトバランスを先に決めます。次に、暗部の色づきが気になる場合に、暗部調整を行ってください。暗部調整は、暗部に対して強く効きますが、明るい部分にも影響を与えますので、暗部調整を追い込んだのちに、再度、色偏差を調整して仕上げると作業が効率良く行えます。

【暗部色かぶりの詳細について】

暗部の色かぶりは、なぜ発生するのでしょうか?

原因は、イメージセンサーの漏れ電流と関係があります。漏れ電流があるために、真っ黒の部分でも RAW データに記録される値は0にはなりません。 SILKYPIX® Developer Studio 3.0 では、イメージセンサーの漏れ電流に相当する部分を RAW データから減算して(オプティカルブラック補正)映像を生成します。ところが、イメージセンサーの漏れ電流は、温度が高くなるほど大きくなり、温度が低くなるほど小さくなるという性質があります。ほとんどの場合、カメラ内で温度に関係なく一定のレベルで黒を記録するようになっていますが、調整状態や撮影環境によっては、このレベル(オプティカルブラックレベル)が揺らぐことがあります。イメージセンサーの色ごとの感度差により、オプティカルブラックレベルが大きくなると暗部がマゼンタに色づき、小さくなると緑に色づきます。暗部調整は、このようなケースで暗部の色づきを緩和するための調整機能です。極端な低温下での撮影、高感度撮影、長時間露光などの厳しい条件で暗部のホワイトバランスがずれたのを補正できます。

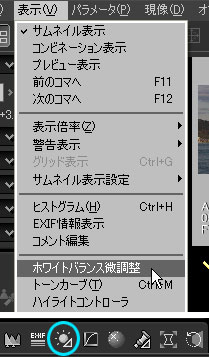

メニューの[表示(V)]-[ホワイトバランス微調整]もしくはパラメータ・コントロールのアイコンで、ホワイトバランス微調整・サブコントロール表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのホワイトバランス微調整ボタンでも表示できます。

メニューの[表示(V)]-[ホワイトバランス微調整]もしくはパラメータ・コントロールのアイコンで、ホワイトバランス微調整・サブコントロール表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのホワイトバランス微調整ボタンでも表示できます。これは、最後にほんの少しだけホワイトバランスを変更したい場合に使用します。

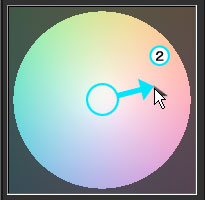

ホワイトバランスターゲット、彩度スライダー 、色相スライダーの3つのコントロールを用いて、より詳細に設定することが可能になります。

・ホワイトバランスターゲット

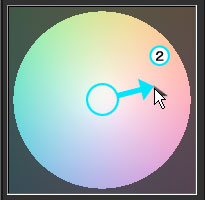

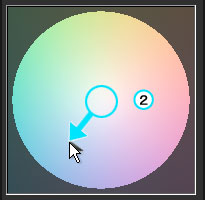

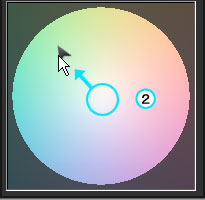

・ホワイトバランスターゲットホワイトバランスターゲットとは、正確な色空間からマッピングして作成した指定領域で、 直接マウスでクリックすることで直感的にホワイトバランスの設定を行うことができます。

【マウスホイールでの操作】

【マウスホイールでの操作】

ホワイトバランスターゲット上にマウスカーソルをのせた状態でマウスホイールを動かすと、彩度スライダーを操作できます。

[SHIFT]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。

[SHIFT]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。

・色相スライダー

・色相スライダーホワイトバランスターゲットの右方向から時計回りの角度を表し、スライダー移動することで詳細に角度を設定することができます。

設定値により次の場所を指定します。

設定値により次の場所を指定します。

| 0 | 中心より右方向 |

| 90 | 中心より下方向 |

| 180 (-180) | 中心より左方向 |

| -90 | 中心より上方向 |

| 正 | 中心より下半分 |

| 負 | 中心より上半分 |

・彩度スライダー

・彩度スライダーホワイトバランスターゲットの中心からの半径を表し、スライダー移動することで詳細に半径を設定することができます。設定値の範囲は0.00〜1.00で、0.00のときホワイトバランスターゲットの中心、1.00のとき最大半径になります。

ここでは、色をどうしたいとき、どのような設定をすれば良いかという観点で設定例をまとめてご案内します。

1) 赤みを取りたい(赤かぶりを取りたい)

1) 赤みを取りたい(赤かぶりを取りたい)

2) 青みをとりたい(青かぶりを取りたい)

2) 青みをとりたい(青かぶりを取りたい)

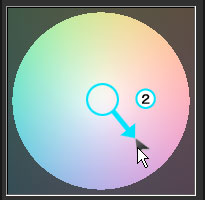

3) 紫かぶり(マゼンタかぶり)をとりたい

3) 紫かぶり(マゼンタかぶり)をとりたい

4) 緑かぶりをとりたい

4) 緑かぶりをとりたい

1) 赤みを取りたい(赤かぶりを取りたい)

1) 赤みを取りたい(赤かぶりを取りたい) 2) 青みをとりたい(青かぶりを取りたい)

2) 青みをとりたい(青かぶりを取りたい)(1) 色温度スライダーを大きい(高い)側に動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで青と白点を挟んで反対(赤の)方向にカーソルを動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで青と白点を挟んで反対(赤の)方向にカーソルを動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで青と白点を挟んで反対(赤の)方向にカーソルを動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで青と白点を挟んで反対(赤の)方向にカーソルを動かします。 3) 紫かぶり(マゼンタかぶり)をとりたい

3) 紫かぶり(マゼンタかぶり)をとりたい 4) 緑かぶりをとりたい

4) 緑かぶりをとりたい(1) 色偏差スライダーを[+]側に動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで緑と白点を挟んで反対(紫の)方向にカーソルを動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで緑と白点を挟んで反対(紫の)方向にカーソルを動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで緑と白点を挟んで反対(紫の)方向にカーソルを動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで緑と白点を挟んで反対(紫の)方向にカーソルを動かします。4.5 調子の調整

調子の調整とは、いわゆる軟調、硬調を調整します。

4.5.1 テイストからの選択

4.5.2 細かな調子の調整

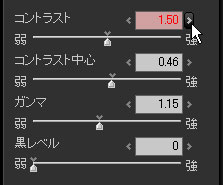

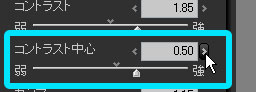

調子の調整は、コントラスト、およびコントラスト中心、ガンマ、黒レベルの4つによって行えます。

調子の調整は、コントラスト、およびコントラスト中心、ガンマ、黒レベルの4つによって行えます。

テイストには、これらのパラメータを平均的な被写体を適正露出で捉えた(あるいは、露出補正により適正とした)場合を想定して設定してありますが、マニュアルで調整することで、より細かく調子を調整できます。

調子・サブコントロールには4つのスライダーが配置されています。以下にそのパラメータの詳細を記します。

(1) コントラスト

コントラストとは、明るい部分と、暗い部分の対比という意味を持ちます。

コントラストとは、明るい部分と、暗い部分の対比という意味を持ちます。

コントラストを強く(大きく)すると、明るい部分がより明るくなり、暗い部分はより暗く表現されることになり、硬調になります。

逆にコントラストを弱く(小さく)すると、明るい部分と、暗い部分の差が小さくなり、軟調になります。

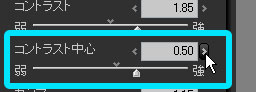

(2) コントラスト中心

コントラストを調整するにあたって、どの程度の明るさから上を明るいとみなすか、下を暗いとみなすかのコントラスト調整上の基準の明るさを決定します。

コントラストを調整するにあたって、どの程度の明るさから上を明るいとみなすか、下を暗いとみなすかのコントラスト調整上の基準の明るさを決定します。

別の言い方をすると、コントラスト調整に際して、変化しない明るさをどこにするかを決定します。

コントラスト中心を小さくすると、印象的には、明るくなったように感じられます。

これは、暗い部分を中心としてコントラストを上げるために、暗くなる部分が狭まり、明るくなる部分が大きくなるためです。

逆に、コントラスト中心を大きくすると、印象的には、暗くなったように感じられます。

コントラストを強める操作は、明るい部分と暗い部分の階調を圧縮し、コントラスト中心付近の階調を伸張する操作です。

ですから、コントラストをつけたい被写体が暗い場合にはコントラスト中心を小さく設定し、逆に明るい場合にはコントラスト中心を大きく設定することで、望ましい調子表現が行われます。

コントラスト中心は、ヒストグラム上に表示されます。また、ヒストグラムを表示している状態でマウスカーソルをプレビュー上の写真の位置に持っていけば、その点の R,G,B の輝度を表示します。この機能を使って、コントラストをつけたい部分の輝度分布を見ながら調整すると、比較的簡単に最適値を見つけることができるでしょう。

(3) ガンマ

ガンマは、ごく簡単に言うならば、明るさの調整です。ガンマを大きくすれば、全体が明るくなり、小さくすれば全体が暗くなります。

ガンマは、ごく簡単に言うならば、明るさの調整です。ガンマを大きくすれば、全体が明るくなり、小さくすれば全体が暗くなります。

これだけの説明では、露出補正と同様かと思われるでしょう。しかし、かなり様子は異なります。

露出補正が、暗いところと明るいところの比率を変化させずに調整するのに対して、ガンマは比率が変化します。

ガンマを大きくすると、明るい部分が圧縮されて暗い部分がそのぶん伸ばされて明るくなります。

ガンマを小さくすると、暗い部分が圧縮されて明るい部分(そのぶんの暗い方向に)が伸ばされて暗くなります。

このため、本ソフトウェアでは、この操作は調子を変える操作と位置づけて調子表現の項目に分類してあります。

このような表現で、コントラストを言い表すならば、コントラストを強めることは、明るい部分と暗い部分を両方とも圧縮して、中間的な明るさの部分を伸ばす操作と言えます。

つまり、中間的な明るさで捉えられている被写体は、より大きな明るさの差の中で表現されることになるわけです。

そして、その中間的な明るさを決めるのがコントラスト中心の調整なのです。

(4) 黒レベル

黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。

黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。

黒として表現するレベルを指定するもので、このパラメータを大きくすると黒が締まります。

逆光撮影で、全体的に眠い感じになったときや、風景などが空気の乱反射の影響で眠い感じになっている場合に効果を発揮します。

4.5.3 トーンカーブ

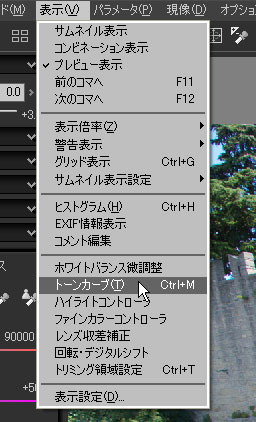

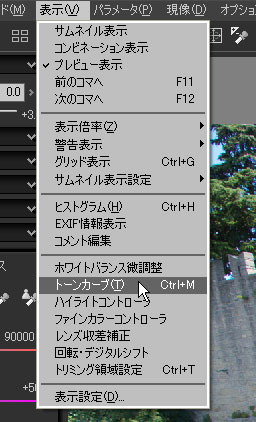

メニューの[表示(V)]-[トーンカーブ(V)]を選択すると、トーンカーブ・サブコントロールが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのトーンカーブボタンでも表示できます。

メニューの[表示(V)]-[トーンカーブ(V)]を選択すると、トーンカーブ・サブコントロールが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのトーンカーブボタンでも表示できます。

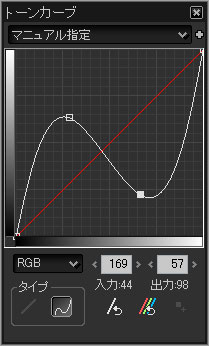

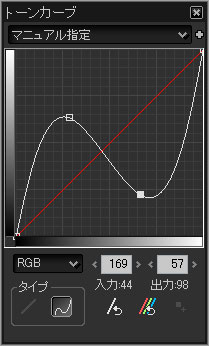

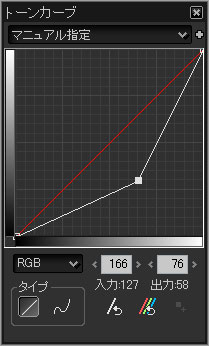

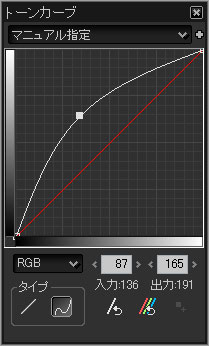

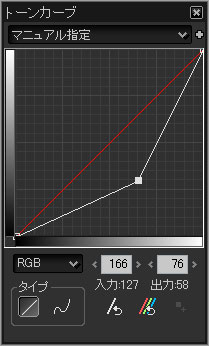

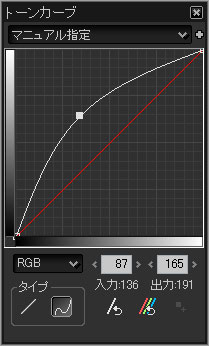

編集中の画像に対する明度の変換を行うカーブを設定します。横軸が入力(元画像の輝度)、縦軸が出力(変換後の輝度)となっており、画像中の明度をカーブで操る事が出来ます。

編集中の画像に対する明度の変換を行うカーブを設定します。横軸が入力(元画像の輝度)、縦軸が出力(変換後の輝度)となっており、画像中の明度をカーブで操る事が出来ます。

※トーンカーブ・サブコントロールのWindows枠をドラッグすると、サブコントロールの大きさを調整することができます。

また、[SHIFT]キーを押さえながらドラッグすると、縦横比を固定して、サブコントロールの大きさを調整することができます。

4.5.3.1 構成点の編集

カーブは、構成点を通過するように描かれ、その構成点を操作する事でカーブを操作します。操作中は[全初期化]ボタンの右側に座標が表示されます。[ガイド表示]機能:プレビュー上にカーソルがある場合、その位置の値を表示します。

カーブは、構成点を通過するように描かれ、その構成点を操作する事でカーブを操作します。操作中は[全初期化]ボタンの右側に座標が表示されます。[ガイド表示]機能:プレビュー上にカーソルがある場合、その位置の値を表示します。

(1) 構成点の追加

4.5.3.2 トーンカーブ・ボタン

(1) 種類ドロップダウンリスト・・・ドロップダウンリストで階調処理を行いたい値を選択してください。

処理の順番は、R、G、Bのそれぞれトーンカーブで行った設定を反映した後、 RGBのトーンカーブで行った設定が反映されます。

(2) [初期化]ボタン・・・設定された明度が初期化されます。

(3) [全初期化]ボタン・・・RGB、R、G、B全てのトーンカーブの設定を初期化します。

(4) [ガイド表示]・・・プレビュー上にカーソルがある場合、その位置の値を表示します。

(5) [構成点追加]ボタン・・・プレビュー上にスポイトの形をしたアイコンを移動し、編集したい点をクリックすることで、現在選択している種類のトーンカーブ上に構成点を追加できます。([CTRL]キーを押しながらクリックすると、RGB、R、G、Bすべてのトーンカーブ上に構成点が追加されます。)

※(4) [ガイド表示]と(5) [構成点追加]ボタンは、全ての構成点が単調増加または単調減少の場合のみ機能します。

【構成点を使ったトーンカーブのの使用例】

4.5.3.3 タイプ

4.5.1 テイストからの選択

4.5.2 細かな調子の調整

調子の調整は、コントラスト、およびコントラスト中心、ガンマ、黒レベルの4つによって行えます。

調子の調整は、コントラスト、およびコントラスト中心、ガンマ、黒レベルの4つによって行えます。テイストには、これらのパラメータを平均的な被写体を適正露出で捉えた(あるいは、露出補正により適正とした)場合を想定して設定してありますが、マニュアルで調整することで、より細かく調子を調整できます。

調子・サブコントロールには4つのスライダーが配置されています。以下にそのパラメータの詳細を記します。

(1) コントラスト

コントラストとは、明るい部分と、暗い部分の対比という意味を持ちます。

コントラストとは、明るい部分と、暗い部分の対比という意味を持ちます。コントラストを強く(大きく)すると、明るい部分がより明るくなり、暗い部分はより暗く表現されることになり、硬調になります。

逆にコントラストを弱く(小さく)すると、明るい部分と、暗い部分の差が小さくなり、軟調になります。

コントラストを調整するにあたって、どの程度の明るさから上を明るいとみなすか、下を暗いとみなすかのコントラスト調整上の基準の明るさを決定します。

コントラストを調整するにあたって、どの程度の明るさから上を明るいとみなすか、下を暗いとみなすかのコントラスト調整上の基準の明るさを決定します。別の言い方をすると、コントラスト調整に際して、変化しない明るさをどこにするかを決定します。

コントラスト中心を小さくすると、印象的には、明るくなったように感じられます。

これは、暗い部分を中心としてコントラストを上げるために、暗くなる部分が狭まり、明るくなる部分が大きくなるためです。

逆に、コントラスト中心を大きくすると、印象的には、暗くなったように感じられます。

コントラストを強める操作は、明るい部分と暗い部分の階調を圧縮し、コントラスト中心付近の階調を伸張する操作です。

ですから、コントラストをつけたい被写体が暗い場合にはコントラスト中心を小さく設定し、逆に明るい場合にはコントラスト中心を大きく設定することで、望ましい調子表現が行われます。

コントラスト中心は、ヒストグラム上に表示されます。また、ヒストグラムを表示している状態でマウスカーソルをプレビュー上の写真の位置に持っていけば、その点の R,G,B の輝度を表示します。この機能を使って、コントラストをつけたい部分の輝度分布を見ながら調整すると、比較的簡単に最適値を見つけることができるでしょう。

ガンマは、ごく簡単に言うならば、明るさの調整です。ガンマを大きくすれば、全体が明るくなり、小さくすれば全体が暗くなります。

ガンマは、ごく簡単に言うならば、明るさの調整です。ガンマを大きくすれば、全体が明るくなり、小さくすれば全体が暗くなります。これだけの説明では、露出補正と同様かと思われるでしょう。しかし、かなり様子は異なります。

露出補正が、暗いところと明るいところの比率を変化させずに調整するのに対して、ガンマは比率が変化します。

ガンマを大きくすると、明るい部分が圧縮されて暗い部分がそのぶん伸ばされて明るくなります。

ガンマを小さくすると、暗い部分が圧縮されて明るい部分(そのぶんの暗い方向に)が伸ばされて暗くなります。

このため、本ソフトウェアでは、この操作は調子を変える操作と位置づけて調子表現の項目に分類してあります。

このような表現で、コントラストを言い表すならば、コントラストを強めることは、明るい部分と暗い部分を両方とも圧縮して、中間的な明るさの部分を伸ばす操作と言えます。

つまり、中間的な明るさで捉えられている被写体は、より大きな明るさの差の中で表現されることになるわけです。

そして、その中間的な明るさを決めるのがコントラスト中心の調整なのです。

黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。

黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。黒として表現するレベルを指定するもので、このパラメータを大きくすると黒が締まります。

逆光撮影で、全体的に眠い感じになったときや、風景などが空気の乱反射の影響で眠い感じになっている場合に効果を発揮します。

メニューの[表示(V)]-[トーンカーブ(V)]を選択すると、トーンカーブ・サブコントロールが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのトーンカーブボタンでも表示できます。

メニューの[表示(V)]-[トーンカーブ(V)]を選択すると、トーンカーブ・サブコントロールが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのトーンカーブボタンでも表示できます。 編集中の画像に対する明度の変換を行うカーブを設定します。横軸が入力(元画像の輝度)、縦軸が出力(変換後の輝度)となっており、画像中の明度をカーブで操る事が出来ます。

編集中の画像に対する明度の変換を行うカーブを設定します。横軸が入力(元画像の輝度)、縦軸が出力(変換後の輝度)となっており、画像中の明度をカーブで操る事が出来ます。※トーンカーブ・サブコントロールのWindows枠をドラッグすると、サブコントロールの大きさを調整することができます。

また、[SHIFT]キーを押さえながらドラッグすると、縦横比を固定して、サブコントロールの大きさを調整することができます。

4.5.3.1 構成点の編集

カーブは、構成点を通過するように描かれ、その構成点を操作する事でカーブを操作します。操作中は[全初期化]ボタンの右側に座標が表示されます。[ガイド表示]機能:プレビュー上にカーソルがある場合、その位置の値を表示します。

カーブは、構成点を通過するように描かれ、その構成点を操作する事でカーブを操作します。操作中は[全初期化]ボタンの右側に座標が表示されます。[ガイド表示]機能:プレビュー上にカーソルがある場合、その位置の値を表示します。 (1) 構成点の追加

構成点は、マウスをグラフ上で左クリックする事で、その位置に構成点が置かれます。

(2) 構成点の移動既にあるポイントの近くにマウスカーソルを持っていくと、カーソルが{4方向のカーソルの画像}の様に変わります。

この状態でマウスをドラッグする事で、既存の構成点を移動する事が出来ます。

(3) 構成点の削除この状態でマウスをドラッグする事で、既存の構成点を移動する事が出来ます。

削除したい構成点にマウスカーソルを合わせ、右ボタンをクリックする事で、その構成点が削除されます。

また、Deleteキーを押下する事で、選択中の構成点を削除する事も出来ます。削除出来るのは、最後の2点までです。

(4) 選択中の構成点また、Deleteキーを押下する事で、選択中の構成点を削除する事も出来ます。削除出来るのは、最後の2点までです。

白い四角で表示されている構成点が選択中の構成点で、一番最後に操作を行った構成点です。

Deleteキーを押下した場合、この選択中の構成点が削除されます。

Deleteキーを押下した場合、この選択中の構成点が削除されます。

(1) 種類ドロップダウンリスト・・・ドロップダウンリストで階調処理を行いたい値を選択してください。

| RGB | RGBすべての値へ行う階調処理をトーンカーブを用いて設定します。 |

| R | R値へ行う階調処理をトーンカーブを用いて設定します。 |

| G | G値へ行う階調処理をトーンカーブを用いて設定します。 |

| B | B値へ行う階調処理をトーンカーブを用いて設定します。 |

(2) [初期化]ボタン・・・設定された明度が初期化されます。

(3) [全初期化]ボタン・・・RGB、R、G、B全てのトーンカーブの設定を初期化します。

(4) [ガイド表示]・・・プレビュー上にカーソルがある場合、その位置の値を表示します。

(5) [構成点追加]ボタン・・・プレビュー上にスポイトの形をしたアイコンを移動し、編集したい点をクリックすることで、現在選択している種類のトーンカーブ上に構成点を追加できます。([CTRL]キーを押しながらクリックすると、RGB、R、G、Bすべてのトーンカーブ上に構成点が追加されます。)

※(4) [ガイド表示]と(5) [構成点追加]ボタンは、全ての構成点が単調増加または単調減少の場合のみ機能します。

【構成点を使ったトーンカーブのの使用例】

構成点追加ボタンを利用しますと、目的の部分を構成点としてトーンカーブを変更できます。以下に追加の例を挙げます。

(1) 調整する画像をプレビューモードで表示して下さい。

(2) メニューの「表示」の中の「トーンカーブ」をクリックして選択して下さい。「トーンカーブ」ダイアログが表示されます。

(3) [構成点追加]ボタンをクリックして下さい。マウスの操作モードがトーンカーブの構成点追加モードとなります。

(4) プレビュー表示した画像の明度を変更したい部分をクリックして下さい。

(5) 現在選択している種類のトーンカーブ上に構成点が追加されます。

(7) トーンカーブの設定が画像に反映されます。

(1) 調整する画像をプレビューモードで表示して下さい。

(2) メニューの「表示」の中の「トーンカーブ」をクリックして選択して下さい。「トーンカーブ」ダイアログが表示されます。

(3) [構成点追加]ボタンをクリックして下さい。マウスの操作モードがトーンカーブの構成点追加モードとなります。

(4) プレビュー表示した画像の明度を変更したい部分をクリックして下さい。

(5) 現在選択している種類のトーンカーブ上に構成点が追加されます。

※このとき、Windows版は[CTRL]キーを押しながらクリックすると、すべてのトーンカーブ(RGB、R、G、B)上に構成点が追加されます。また、Macintosh版はコマンドキーを押しながらクリックすると、すべてのトーンカーブ(RGB、R、G、B)上に構成点が追加されます。

(6) 構成点を上下方向へドラッグして、トーンカーブを調整して下さい。(7) トーンカーブの設定が画像に反映されます。

「トーンカーブ」は以下の2種類が選択可能です。

(1) 直線 配置された構成点を、線分で結びます。

(1) 直線 配置された構成点を、線分で結びます。

(2) 曲線 配置された構成点を通る、滑らかな曲線で結びます。

(2) 曲線 配置された構成点を通る、滑らかな曲線で結びます。

(1) 直線 配置された構成点を、線分で結びます。

(1) 直線 配置された構成点を、線分で結びます。 (2) 曲線 配置された構成点を通る、滑らかな曲線で結びます。

(2) 曲線 配置された構成点を通る、滑らかな曲線で結びます。4.6 カラーの調整

カラーの調整は、彩度の調整とカラーモードの選択ができます。

4.6.1 テイストからの選択

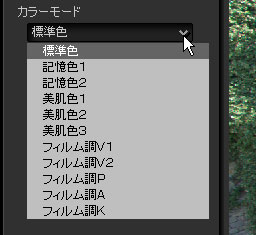

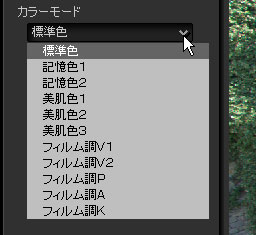

カラー・ドロップダウンリストから登録されたテイストを選択します。

カラー・ドロップダウンリストから登録されたテイストを選択します。

モノクロ、モノクロ2は、モノクロームの写真を作成する際に選択します。

モノクロは、以前のバージョン(Version 1.0)と同じ方式によりモノクロ化を行います。

モノクロ2は、人間の目の感度特性に近い自然なモノクローム写真を生成します。

場面に応じて、より自分の表現に近いモードを選択してください。

なお、モノクロ化は、最終的なカラー映像を色作りの最終段階で行われます。

したがって、ホワイトバランスやカラーモードを調整することで、様々なモノクロ化を行うことができます。

4.6.2 細かな彩度の調整

カラーモードとは、色再現の方針を決めるもので、カラー・サブコントロールにあるカラーモード・ドロップダウンリストから選択することができます。

カラーモードとは、色再現の方針を決めるもので、カラー・サブコントロールにあるカラーモード・ドロップダウンリストから選択することができます。

カラーモードには、「標準色」、「記憶色」、「美肌色」、「フィルム調」の4つのカテゴリーがあります。

4.6.3.1 標準色

ホワイトバランス・サブコントロールにある肌色指定アイコン、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]から肌色指定モードに入ります。

ホワイトバランス・サブコントロールにある肌色指定アイコン、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]から肌色指定モードに入ります。

肌色指定モードでは、肌をクリックするか、ドラッグによって肌の範囲を指定することで、その指定された部分を「綺麗な肌色と期待する色」にするための、ホワイトバランス調整を行います。

ホワイトバランスだけでなく、クリックした点が「綺麗な肌色と期待する色」に比べて暗すぎる場合には、露出補正値も調整して明るくします。

調整した結果、肌色が赤く表現されすぎる場合には、赤すぎると思われる肌色を再度クリックします。

調整した結果、肌色が赤く表現されすぎる場合には、赤すぎると思われる肌色を再度クリックします。

また、調整した結果、肌色が緑や青みがかって表現されすぎる場合には、緑または青みがかっている部分を再度クリックします。

何度かこれを繰り返すうち、適度な色の表現がみつかります。

その後で、ホワイトバランスを微調整したり、露出補正を微調整し、さらに、調子表現を調整してください。

女性の顔の肌色部分で調整を行う場合には、チークなどで赤みがかっている部分を避けて、汚い肌色と思う部分を指定することで望ましい結果が得られ易くなります。

※肌色バランス調整を連続して行いたい場合には、「9.3.2.2 スポイト操作をワンショットで解除せずに連続して行う」設定が便利です。合わせてご覧ください。

4.6.1 テイストからの選択

カラー・ドロップダウンリストから登録されたテイストを選択します。

カラー・ドロップダウンリストから登録されたテイストを選択します。モノクロ、モノクロ2は、モノクロームの写真を作成する際に選択します。

モノクロは、以前のバージョン(Version 1.0)と同じ方式によりモノクロ化を行います。

モノクロ2は、人間の目の感度特性に近い自然なモノクローム写真を生成します。

場面に応じて、より自分の表現に近いモードを選択してください。

なお、モノクロ化は、最終的なカラー映像を色作りの最終段階で行われます。

したがって、ホワイトバランスやカラーモードを調整することで、様々なモノクロ化を行うことができます。

彩度を強くするほど、色が鮮やかになりますが、もともと鮮やかな色があった場合に、色が飽和してディティールが失われることがあります。

彩度を調整する場合には、全体的な色の鮮やかさを見ながら調整するとともに、鮮やかな部分の色が飽和してディティールが失われないかも合わせて気を配る必要があります。

4.6.3 カラーモードの選択彩度を調整する場合には、全体的な色の鮮やかさを見ながら調整するとともに、鮮やかな部分の色が飽和してディティールが失われないかも合わせて気を配る必要があります。

カラーモードとは、色再現の方針を決めるもので、カラー・サブコントロールにあるカラーモード・ドロップダウンリストから選択することができます。

カラーモードとは、色再現の方針を決めるもので、カラー・サブコントロールにあるカラーモード・ドロップダウンリストから選択することができます。カラーモードには、「標準色」、「記憶色」、「美肌色」、「フィルム調」の4つのカテゴリーがあります。

4.6.3.1 標準色

SILKYPIX® の標準としている色作りです。このモードは、忠実な色再現を目指しています。

多くの場面で違和感のない自然な色再現となります。

4.6.3.2 記憶色多くの場面で違和感のない自然な色再現となります。

かならずしも忠実な色再現だけが、「綺麗な色」の写真を作るとは限りません。

我々人間が記憶の中に残っている色、あるいは、この物体がこうあって欲しい色は、実際とずれていることが分かっています。これらは個人差もありますが、そこには一定の傾向や方向性を見出すことができます。

記憶に残っている色、あるいは、期待している色が写真として再現されたとき、「綺麗な色の写真」に見えるのです。

このモードは、この記憶色や、期待する色の傾向に合わせて色作りを行うものです。

色によってその方向性は異なりますが、ごく単純に言えば彩度が高くなる方向にあり、「標準色」モードに比べ、彩度が高めとなります。

このモードは、さまざまな場面で「綺麗な色の写真」を作りますが、高彩度の物体(花など)の場合には、色が飽和しやすくなります。

この場合には、飽和した色を「4.10 ファインカラーコントローラ」で調整するか、彩度のコントロールで彩度を弱めにするか、現像ゲインを低くして調整してください。

記憶色1は、本ソフトウエアの以前のバージョンの「記憶色1」と同等の色再現を行います。記憶色2は、新しい色再現技術「3次元カラーマッピング方式」を使った、より人間の感覚に近い記憶色を再現するモードです。

この2つは、好みに応じて選択してください。

※現像ゲインを低くして暗く表現すると、高い彩度の物体の色が再現しやすくなります。彩度が高く、かつ明度も高い色は、ほとんどの表示デバイス(ディスプレイ)や、印刷デバイス(プリンタや印刷機)において不得手だからです。

また、このモードが適さないものとして、人物の写真があります。

肌色、すなわちオレンジ系の色は彩度を高く記憶します。このためこのモードにおいても彩度を高く表現しますが、人物の肌に関しては必ずしも彩度が高く表現されることを被写体の人物も、撮影者も好まない場合が多いからです。

人物の肌を綺麗に表現したい場合には、「美肌色」のカラーモードが適しています。

4.6.3.3 美肌色我々人間が記憶の中に残っている色、あるいは、この物体がこうあって欲しい色は、実際とずれていることが分かっています。これらは個人差もありますが、そこには一定の傾向や方向性を見出すことができます。

記憶に残っている色、あるいは、期待している色が写真として再現されたとき、「綺麗な色の写真」に見えるのです。

このモードは、この記憶色や、期待する色の傾向に合わせて色作りを行うものです。

色によってその方向性は異なりますが、ごく単純に言えば彩度が高くなる方向にあり、「標準色」モードに比べ、彩度が高めとなります。

このモードは、さまざまな場面で「綺麗な色の写真」を作りますが、高彩度の物体(花など)の場合には、色が飽和しやすくなります。

この場合には、飽和した色を「4.10 ファインカラーコントローラ」で調整するか、彩度のコントロールで彩度を弱めにするか、現像ゲインを低くして調整してください。

記憶色1は、本ソフトウエアの以前のバージョンの「記憶色1」と同等の色再現を行います。記憶色2は、新しい色再現技術「3次元カラーマッピング方式」を使った、より人間の感覚に近い記憶色を再現するモードです。

この2つは、好みに応じて選択してください。

※現像ゲインを低くして暗く表現すると、高い彩度の物体の色が再現しやすくなります。彩度が高く、かつ明度も高い色は、ほとんどの表示デバイス(ディスプレイ)や、印刷デバイス(プリンタや印刷機)において不得手だからです。

また、このモードが適さないものとして、人物の写真があります。

肌色、すなわちオレンジ系の色は彩度を高く記憶します。このためこのモードにおいても彩度を高く表現しますが、人物の肌に関しては必ずしも彩度が高く表現されることを被写体の人物も、撮影者も好まない場合が多いからです。

人物の肌を綺麗に表現したい場合には、「美肌色」のカラーモードが適しています。

人物写真の場合、忠実に色を再現するよりも人間が期待する方向で色づくりを行った方が、「綺麗な肌色」を作ることができます。

このモードは、「日本人の実際の肌色」を「綺麗な肌色と期待する色」に近づけるような色再現を行います。

肌と言ってもライティングによっては輝度変化や、受ける光源色の変化、そして肌荒れなどの影響で明度、彩度、色相ともに変化します。

このモードでは、実際の肌色を中心とした色をできるだけ「綺麗な肌色と期待する色」に近づけるとともに、近くの色とのバランスを取る必要性から、肌色から遠く離れた色以外は、全体に彩度を落とし、かつ明度の高い表現となります。

「標準色」モードでは、ホワイトバランスの調整によって「綺麗な肌色と期待する色」に近づけようとすると、肌以外の部分の色バランスが崩れ易くなりますが、このモードでは、肌色近傍の色をできるだけ近い色として再現し、かつ正常なホワイトバランスが得られるように調整してありますので、ポートレイトでご使用になると、自然な背景色と綺麗な肌色の双方を表現しやすくなります。

このモードの開発にあたり、主に参考にしたのは女性の肌色に対する期待色です。

それは、ごく単純に言えば実際よりも赤みがかる方向で、彩度が低く、明度が高いというものです。

この期待色の傾向は、特に女性で強く、男性はむしろやや黄色味をおびた健康的な肌色を好む傾向にあるようです。

このため、自然な肌色表現や、褐色の肌色表現を望む場合や、男性の写真には適さないかも知れません。

このモードから外れる場合には、「標準色」設定をお使いください。

美肌色1は、本ソフトウエアの以前のバージョンの「美肌色1」と同等の色再現を行います。

美肌色2は、新しい色再現技術「3次元カラーマッピング方式」を使った美肌色を再現するモードです。

美肌色3は、肌色近辺に関しては「美肌色」の再現を行いつつ、他の色に関しては「記憶色」方向に色がややシフトしている色再現を行います。綺麗な肌色と鮮やかな背景、服などを両立させたい場合に便利です。

※綺麗な肌色の再現のためには、適切なホワイトバランスの調整が不可欠です。

光源の一定した撮影条件以外の場合では、これを調整するのは、なかなか手間がかかります。

本ソフトウェアでは、肌の一部をクリックすることで、その肌色を「綺麗な肌色と期待する色」に一発で調整する、「肌色バランス調整」機能を備えています。

4.6.3.4 フィルム調このモードは、「日本人の実際の肌色」を「綺麗な肌色と期待する色」に近づけるような色再現を行います。

肌と言ってもライティングによっては輝度変化や、受ける光源色の変化、そして肌荒れなどの影響で明度、彩度、色相ともに変化します。

このモードでは、実際の肌色を中心とした色をできるだけ「綺麗な肌色と期待する色」に近づけるとともに、近くの色とのバランスを取る必要性から、肌色から遠く離れた色以外は、全体に彩度を落とし、かつ明度の高い表現となります。

「標準色」モードでは、ホワイトバランスの調整によって「綺麗な肌色と期待する色」に近づけようとすると、肌以外の部分の色バランスが崩れ易くなりますが、このモードでは、肌色近傍の色をできるだけ近い色として再現し、かつ正常なホワイトバランスが得られるように調整してありますので、ポートレイトでご使用になると、自然な背景色と綺麗な肌色の双方を表現しやすくなります。

このモードの開発にあたり、主に参考にしたのは女性の肌色に対する期待色です。

それは、ごく単純に言えば実際よりも赤みがかる方向で、彩度が低く、明度が高いというものです。

この期待色の傾向は、特に女性で強く、男性はむしろやや黄色味をおびた健康的な肌色を好む傾向にあるようです。

このため、自然な肌色表現や、褐色の肌色表現を望む場合や、男性の写真には適さないかも知れません。

このモードから外れる場合には、「標準色」設定をお使いください。

美肌色1は、本ソフトウエアの以前のバージョンの「美肌色1」と同等の色再現を行います。

美肌色2は、新しい色再現技術「3次元カラーマッピング方式」を使った美肌色を再現するモードです。

美肌色3は、肌色近辺に関しては「美肌色」の再現を行いつつ、他の色に関しては「記憶色」方向に色がややシフトしている色再現を行います。綺麗な肌色と鮮やかな背景、服などを両立させたい場合に便利です。

※綺麗な肌色の再現のためには、適切なホワイトバランスの調整が不可欠です。

光源の一定した撮影条件以外の場合では、これを調整するのは、なかなか手間がかかります。

本ソフトウェアでは、肌の一部をクリックすることで、その肌色を「綺麗な肌色と期待する色」に一発で調整する、「肌色バランス調整」機能を備えています。

このモードは、リバーサルフィルムに似た色再現を行います。

フィルムでは、デジタルカメラと違い、光源色や露出により色が大きく変化します。フィルムで良い色を求めると、光源の色も露出の範囲も絞られてきます。

これではデジタルの良さが損なわれてしまいますので、本ソフトウエアでは、ホワイトバランスや露出調整をはじめとする全ての調整機能とフィルム調の色を両立させるべくチューニングを行っています。

このため、このフィルム調カラーモードを選択するだけで簡単にフィルムライクな色を得ることができます。

ただし、このモードを変えるだけでは、グレー軸の調子は変化しません。好みに合わせて調子も調整してください。

また、彩度を高く表現するフィルム調モード(例えばビビットなフィルム調V)は、ホワイトバランスの調整により大きく色が変化します。

合わせてホワイトバランスの調整を行い好みの色に追い込んでください。

さらに細かい色の調整を行うには「4.10 ファインカラーコントローラ」を参照してください。

4.6.3.5 肌色バランス調整フィルムでは、デジタルカメラと違い、光源色や露出により色が大きく変化します。フィルムで良い色を求めると、光源の色も露出の範囲も絞られてきます。

これではデジタルの良さが損なわれてしまいますので、本ソフトウエアでは、ホワイトバランスや露出調整をはじめとする全ての調整機能とフィルム調の色を両立させるべくチューニングを行っています。

このため、このフィルム調カラーモードを選択するだけで簡単にフィルムライクな色を得ることができます。

ただし、このモードを変えるだけでは、グレー軸の調子は変化しません。好みに合わせて調子も調整してください。

また、彩度を高く表現するフィルム調モード(例えばビビットなフィルム調V)は、ホワイトバランスの調整により大きく色が変化します。

合わせてホワイトバランスの調整を行い好みの色に追い込んでください。

さらに細かい色の調整を行うには「4.10 ファインカラーコントローラ」を参照してください。

ホワイトバランス・サブコントロールにある肌色指定アイコン、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]から肌色指定モードに入ります。

ホワイトバランス・サブコントロールにある肌色指定アイコン、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]から肌色指定モードに入ります。肌色指定モードでは、肌をクリックするか、ドラッグによって肌の範囲を指定することで、その指定された部分を「綺麗な肌色と期待する色」にするための、ホワイトバランス調整を行います。

ホワイトバランスだけでなく、クリックした点が「綺麗な肌色と期待する色」に比べて暗すぎる場合には、露出補正値も調整して明るくします。

調整した結果、肌色が赤く表現されすぎる場合には、赤すぎると思われる肌色を再度クリックします。

調整した結果、肌色が赤く表現されすぎる場合には、赤すぎると思われる肌色を再度クリックします。また、調整した結果、肌色が緑や青みがかって表現されすぎる場合には、緑または青みがかっている部分を再度クリックします。

何度かこれを繰り返すうち、適度な色の表現がみつかります。

その後で、ホワイトバランスを微調整したり、露出補正を微調整し、さらに、調子表現を調整してください。

女性の顔の肌色部分で調整を行う場合には、チークなどで赤みがかっている部分を避けて、汚い肌色と思う部分を指定することで望ましい結果が得られ易くなります。

※肌色バランス調整を連続して行いたい場合には、「9.3.2.2 スポイト操作をワンショットで解除せずに連続して行う」設定が便利です。合わせてご覧ください。

4.7 シャープ・ノイズリダクション

シャープとノイズリダクションはそれぞれ独立したサブコントロールを持ちますが、共通のパラメータカテゴリに属する現像パラメータです。

そのためテイストのドロップダウンリストは共有します。テイストはシャープとノイズリダクションの設定を両方とも含んでいますので注意してください。

シャープを強くすると同時にノイズも強調されてしまい、シャープとノイズリダクションは同時にバランスを取って調整する必要があります。

4.7.1 テイストからの選択

4.7.2 シャープの調整

ノイズとは、高感度撮影時におきるざらざら感のことです。これを本ソフトウェアでは高周波ノイズと呼ぶことにします。

ノイズとは、高感度撮影時におきるざらざら感のことです。これを本ソフトウェアでは高周波ノイズと呼ぶことにします。

また、高感度撮影時には、ざらざら感の他に赤や緑、青といったノイズも発生し、これを本ソフトウェアでは色ノイズと呼びます。

これらのノイズを除去する機能がノイズリダクションです。

また、これはノイズではありませんが、シャープネス時に発生する輪郭周辺の色づきを緩和するには、黒ぶち色づき抑制を使用します。

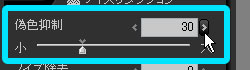

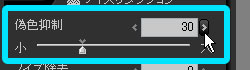

4.7.3.1 偽色抑制

偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。

偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。

本ソフトウェアでは、細かな構造の部分(高周波部分)に発生する偽色と、ノイズによって発生する色ノイズ偽色の双方を同時に抑えることができます。

高感度撮影時に発生する色ノイズや、細かな構造の部分に発生する偽色が気になる場合に、抑制強度を強めてください。

ただし、この機能にはデメリットもあります。

抑制強度を強めれば強めるほど、色の分離が低下し、色境界で色がぼやけていきます。また、彩度の高い部分の色がその周囲に漏れてくる「色漏れ」という現象を引き起こします。

このため、抑制強度を強めすぎると、かえって映像品質を低下させてしまうことがあります。

4.7.3.2 ノイズ除去

高周波ノイズ抑制するには、ノイズリダクション・サブコントロールにあるノイズ除去スライダーを使います。これは RAW データのレベルでノイズを抑制する機能です。

高周波ノイズ抑制するには、ノイズリダクション・サブコントロールにあるノイズ除去スライダーを使います。これは RAW データのレベルでノイズを抑制する機能です。

また、シャープネスを強くした際に目立つノイズを除去する方法もあり、これはノイズリダクション・サブコントロールにあるノイズレベルとキャンセラ強度を使用します。

この操作につきましては、「10.1.8 解像感の高い絵を作りたい」をご参照ください。

4.7.3.3 ノイズキャンセラ

そのためテイストのドロップダウンリストは共有します。テイストはシャープとノイズリダクションの設定を両方とも含んでいますので注意してください。

シャープを強くすると同時にノイズも強調されてしまい、シャープとノイズリダクションは同時にバランスを取って調整する必要があります。

4.7.1 テイストからの選択

4.7.2 シャープの調整

シャープは、映像の輪郭を強調する機能です。シャープが強い程、解像感が増します。

ただし、あまり強くしすぎると、輪郭が白や黒で縁取られたり、反対色で縁取られる現象が現れます。

印刷結果などを参考にしながら、適切な強さを設定してください。

シャープ・サブコントロールには、3つのスライダーがと種類を切り替えるためのドロップダウンリストが配置されています。以下にそのパラメータの詳細を記します。

シャープの設定を追い込むには、「10.1.8 解像感の高い絵を作りたい」も参考にしてください。

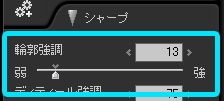

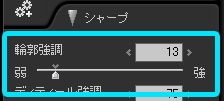

(1) 輪郭強調

全体的なシャープネスの強さを決定します。

全体的なシャープネスの強さを決定します。

(2) ディティール強調

細かなエッジ(ディティール)部分の強調度合いを決定します。

細かなエッジ(ディティール)部分の強調度合いを決定します。

このパラメータを強くすると、はっきりとした輪郭をあまり強めることなく、ディティールの解像感を上げることができます。

ただし、ノイズも同時に強調されやすいので、ノイズとのバランスを見ながら調整してください。

※ディティールの強調具合は、輪郭強調のパラメータとの両方で決まります。輪郭強調を弱めた場合には、ディティールの強調も同時に弱くなるようになっています。まず最初に大まかに(1)輪郭強調のパラメータを設定した後で調整してください。

(3) 黒ぶち色づき抑制

シャープネスを強めた際に現れる輪郭周辺の黒ぶちや、反対色による輪郭の色づきを抑制する強度を調整します。

シャープネスを強めた際に現れる輪郭周辺の黒ぶちや、反対色による輪郭の色づきを抑制する強度を調整します。

ただし、このパラメータを強くすると、色分離が悪くなります。(異なる色の境界で色が抜け、白くなりやすくなります)

ですから、色分離とのバランスを見ながら調整してください。

(4) 種類

4.7.3 ノイズリダクションの調整ただし、あまり強くしすぎると、輪郭が白や黒で縁取られたり、反対色で縁取られる現象が現れます。

印刷結果などを参考にしながら、適切な強さを設定してください。

シャープ・サブコントロールには、3つのスライダーがと種類を切り替えるためのドロップダウンリストが配置されています。以下にそのパラメータの詳細を記します。

シャープの設定を追い込むには、「10.1.8 解像感の高い絵を作りたい」も参考にしてください。

(1) 輪郭強調

全体的なシャープネスの強さを決定します。

全体的なシャープネスの強さを決定します。このパラメータを強くすると、はっきりとした輪郭をあまり強めることなく、ディティールの解像感を上げることができます。

ただし、ノイズも同時に強調されやすいので、ノイズとのバランスを見ながら調整してください。

※ディティールの強調具合は、輪郭強調のパラメータとの両方で決まります。輪郭強調を弱めた場合には、ディティールの強調も同時に弱くなるようになっています。まず最初に大まかに(1)輪郭強調のパラメータを設定した後で調整してください。

ただし、このパラメータを強くすると、色分離が悪くなります。(異なる色の境界で色が抜け、白くなりやすくなります)

ですから、色分離とのバランスを見ながら調整してください。

シャープには「ノーマルシャープ」と「ピュアディテール」の2種類を用意しています。

ノーマルシャープは一般的に用いられているアルゴリズムです。

ピュアディテールはより高い解像感を求めて弊社で開発した独自のアルゴリズムで処理しております。強くかけても精細部をつぶすことが少なく、今までに以上に強いシャープをかけることができるようになりました。

ノーマルシャープは一般的に用いられているアルゴリズムです。

ピュアディテールはより高い解像感を求めて弊社で開発した独自のアルゴリズムで処理しております。強くかけても精細部をつぶすことが少なく、今までに以上に強いシャープをかけることができるようになりました。

ノイズとは、高感度撮影時におきるざらざら感のことです。これを本ソフトウェアでは高周波ノイズと呼ぶことにします。

ノイズとは、高感度撮影時におきるざらざら感のことです。これを本ソフトウェアでは高周波ノイズと呼ぶことにします。また、高感度撮影時には、ざらざら感の他に赤や緑、青といったノイズも発生し、これを本ソフトウェアでは色ノイズと呼びます。

これらのノイズを除去する機能がノイズリダクションです。

また、これはノイズではありませんが、シャープネス時に発生する輪郭周辺の色づきを緩和するには、黒ぶち色づき抑制を使用します。

4.7.3.1 偽色抑制

偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。

偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。本ソフトウェアでは、細かな構造の部分(高周波部分)に発生する偽色と、ノイズによって発生する色ノイズ偽色の双方を同時に抑えることができます。

高感度撮影時に発生する色ノイズや、細かな構造の部分に発生する偽色が気になる場合に、抑制強度を強めてください。

ただし、この機能にはデメリットもあります。

抑制強度を強めれば強めるほど、色の分離が低下し、色境界で色がぼやけていきます。また、彩度の高い部分の色がその周囲に漏れてくる「色漏れ」という現象を引き起こします。

このため、抑制強度を強めすぎると、かえって映像品質を低下させてしまうことがあります。

高周波ノイズ抑制するには、ノイズリダクション・サブコントロールにあるノイズ除去スライダーを使います。これは RAW データのレベルでノイズを抑制する機能です。

高周波ノイズ抑制するには、ノイズリダクション・サブコントロールにあるノイズ除去スライダーを使います。これは RAW データのレベルでノイズを抑制する機能です。また、シャープネスを強くした際に目立つノイズを除去する方法もあり、これはノイズリダクション・サブコントロールにあるノイズレベルとキャンセラ強度を使用します。

この操作につきましては、「10.1.8 解像感の高い絵を作りたい」をご参照ください。

4.7.3.3.1 ノイズレベル

輪郭強調を行う輪郭のレベルを決定します。本ソフトウェアのシャープネスは、ノイズレベルで設定されたレベル以上の輪郭に対してのみ、シャープネス処理を施し、それ未満の輪郭やノイズは強調しません。

輪郭強調を行う輪郭のレベルを決定します。本ソフトウェアのシャープネスは、ノイズレベルで設定されたレベル以上の輪郭に対してのみ、シャープネス処理を施し、それ未満の輪郭やノイズは強調しません。

ですから、ノイズが目立つ場合には、このパラメータを大きくすることで改善される場合があります。

ただし、大きくすればするほど解像感が低下します。とくにディティールの解像感が低下します。

ディティールの解像感を高めたい場合には、ノイズレベルは低めに設定してください。

4.7.3.3.2 キャンセラ強度

ノイズレベルで設定したノイズレベル未満のノイズをキャンセルする強さを指定します。

ノイズレベルで設定したノイズレベル未満のノイズをキャンセルする強さを指定します。

※写真のざらつき感が強い場合には、大きく設定し、ノイズレベルでざらつき感が小さくなるまで追い込むと良いでしょう。

4.7.3.3.3 ジオメトリックNR

カメラの機種によって、さらに撮影条件によって撮像素子の特性や画像処理の特性により幾何学的なパターンのノイズが発生する場合があります。このパラメータはこのような幾何学的なパターンのノイズを低減させるためのものです。

カメラの機種によって、さらに撮影条件によって撮像素子の特性や画像処理の特性により幾何学的なパターンのノイズが発生する場合があります。このパラメータはこのような幾何学的なパターンのノイズを低減させるためのものです。

カメラの機種によって効果的に働く場合とそうでない場合があります。気になる幾何学的なパターンのノイズが生じている場合に効果があるかどうか試してみてください。

この機能を使用する場合はパラメータを調整して最も適切な値に調整してください。値を大きくしすぎると画質が劣化します。

輪郭強調を行う輪郭のレベルを決定します。本ソフトウェアのシャープネスは、ノイズレベルで設定されたレベル以上の輪郭に対してのみ、シャープネス処理を施し、それ未満の輪郭やノイズは強調しません。

輪郭強調を行う輪郭のレベルを決定します。本ソフトウェアのシャープネスは、ノイズレベルで設定されたレベル以上の輪郭に対してのみ、シャープネス処理を施し、それ未満の輪郭やノイズは強調しません。ですから、ノイズが目立つ場合には、このパラメータを大きくすることで改善される場合があります。

ただし、大きくすればするほど解像感が低下します。とくにディティールの解像感が低下します。

ディティールの解像感を高めたい場合には、ノイズレベルは低めに設定してください。

ノイズレベルで設定したノイズレベル未満のノイズをキャンセルする強さを指定します。

ノイズレベルで設定したノイズレベル未満のノイズをキャンセルする強さを指定します。※写真のざらつき感が強い場合には、大きく設定し、ノイズレベルでざらつき感が小さくなるまで追い込むと良いでしょう。

カメラの機種によって、さらに撮影条件によって撮像素子の特性や画像処理の特性により幾何学的なパターンのノイズが発生する場合があります。このパラメータはこのような幾何学的なパターンのノイズを低減させるためのものです。

カメラの機種によって、さらに撮影条件によって撮像素子の特性や画像処理の特性により幾何学的なパターンのノイズが発生する場合があります。このパラメータはこのような幾何学的なパターンのノイズを低減させるためのものです。カメラの機種によって効果的に働く場合とそうでない場合があります。気になる幾何学的なパターンのノイズが生じている場合に効果があるかどうか試してみてください。

この機能を使用する場合はパラメータを調整して最も適切な値に調整してください。値を大きくしすぎると画質が劣化します。

4.8 現像設定

4.8.1 デモザイク精鋭度の調整

現像設定・サブコントロールにあるデモザイク精鋭度は、現像時のピクセル分解の精緻さ決めます。

現像設定・サブコントロールにあるデモザイク精鋭度は、現像時のピクセル分解の精緻さ決めます。

通常は、「80」程度にしておきます。

通常は、「80」程度にしておきます。

ノイズの多い映像では低めに設定します。デモザイク精鋭度と画質の関係をご参照ください。

プレビューを高速化する目的で一時的に変更する使用法もあります。詳しくは、プレビュー更新の高速化をご参照ください。

4.8.2 解像度プラス

解像度プラスは、FinePix S3/S5 Pro で WIDE モードで撮影された RAF ファイルを現像する場合にのみ使えるパラメータです。

解像度プラスは、FinePix S3/S5 Pro で WIDE モードで撮影された RAF ファイルを現像する場合にのみ使えるパラメータです。

FinePix S3/S5 Pro 搭載されている、スーパーCCDハニカムSRIIセンサーは、高感度画素(S画素)の間に、低感度画素(R画素)が配置されています。

弊社では、低感度画素の情報を利用することで、限界解像度を上げることができると考えました。本ソフトウエアには、低感度画素情報を積極的に解像に生かす現像エンジンを搭載しています。

しかしながら、低感度画素は、高感度画素に比べ約1/16の感度しか持たず、ノイズが多いため解像に生かすと、輪郭周辺のノイズが増えたり、輪郭のジャギが目立つ場合もあります。

本機能、解像度プラスは、低感度画素を解像方向に利用する度合いをコントロールします。

0に設定すると、低感度画素の情報は解像には利用されません(この場合でも、階調再現方向には、常に利用され、高ダイナミックレンジ処理が行われます)。

100に設定すると、最大限に解像に利用するようになります。

このパラメータは、デモザイク精鋭度の設定の影響も受けます。同時にデモザイク精鋭度も調整し、解像と輪郭のジャギのバランスを取ってください。

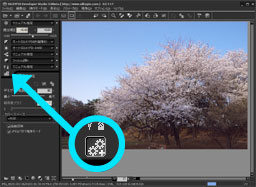

4.8.3 カラースペース

4.8.3.1 入力カラースペース

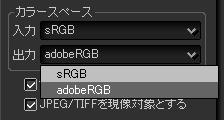

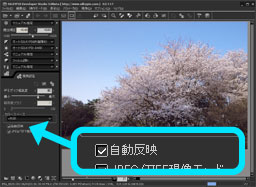

4.8.4 プレビュー表示の自動更新

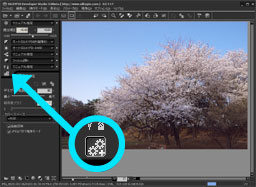

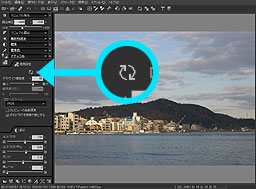

本ソフトウェアでは、現像パラメータの変更に追従して自動的にプレビュー更新を行いますが、処理能力の低いパソコン(一部のノートパソコンなど)でも快適な操作を優先したい場合など、プレビューを手動で更新するように設定を変更することもできます。

本ソフトウェアでは、現像パラメータの変更に追従して自動的にプレビュー更新を行いますが、処理能力の低いパソコン(一部のノートパソコンなど)でも快適な操作を優先したい場合など、プレビューを手動で更新するように設定を変更することもできます。

プレビューを自動的に更新させないようにするには、現像設定・サブコントロールから[自動反映]項目のチェックをはずしてください。

また、プレビューを高速に更新させるテクニックもあります。詳しくは、「10.1.1 プレビュー更新の高速化」をご参照ください。

現像設定・サブコントロールから[自動反映]項目のチェックを外している場合には、ツールバーもしくは現像設定・サブコントロールの

現像設定・サブコントロールから[自動反映]項目のチェックを外している場合には、ツールバーもしくは現像設定・サブコントロールの ボタンをクリックすることで、プレビューの更新することができます。

ボタンをクリックすることで、プレビューの更新することができます。

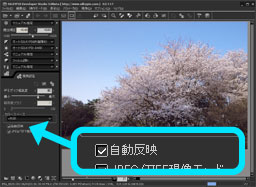

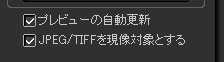

4.8.5 JPEG/TIFF現像モード

JPEG/TIFF を現像対象にするかどうかを切り替えます。

JPEG/TIFF を現像対象にするかどうかを切り替えます。

必ず RAW で撮影する場合には、間違って JPEG/TIFF の現像パラメータを調整してしまうのを防ぎたい場合があります。

このような場合に、 OFF にしてご使用になると、 JPEG/TIFF の現像パラメータ調整を禁止することができます。

また、本ソフトウエアで現像した現像結果に埋め込まれている現像パラメータを閲覧したい場合にも OFF にすることで、閲覧できるようになります。

現像設定・サブコントロールにあるデモザイク精鋭度は、現像時のピクセル分解の精緻さ決めます。

現像設定・サブコントロールにあるデモザイク精鋭度は、現像時のピクセル分解の精緻さ決めます。 通常は、「80」程度にしておきます。

通常は、「80」程度にしておきます。ノイズの多い映像では低めに設定します。デモザイク精鋭度と画質の関係をご参照ください。

プレビューを高速化する目的で一時的に変更する使用法もあります。詳しくは、プレビュー更新の高速化をご参照ください。

解像度プラスは、FinePix S3/S5 Pro で WIDE モードで撮影された RAF ファイルを現像する場合にのみ使えるパラメータです。

解像度プラスは、FinePix S3/S5 Pro で WIDE モードで撮影された RAF ファイルを現像する場合にのみ使えるパラメータです。FinePix S3/S5 Pro 搭載されている、スーパーCCDハニカムSRIIセンサーは、高感度画素(S画素)の間に、低感度画素(R画素)が配置されています。

弊社では、低感度画素の情報を利用することで、限界解像度を上げることができると考えました。本ソフトウエアには、低感度画素情報を積極的に解像に生かす現像エンジンを搭載しています。

しかしながら、低感度画素は、高感度画素に比べ約1/16の感度しか持たず、ノイズが多いため解像に生かすと、輪郭周辺のノイズが増えたり、輪郭のジャギが目立つ場合もあります。

本機能、解像度プラスは、低感度画素を解像方向に利用する度合いをコントロールします。

0に設定すると、低感度画素の情報は解像には利用されません(この場合でも、階調再現方向には、常に利用され、高ダイナミックレンジ処理が行われます)。

100に設定すると、最大限に解像に利用するようになります。

このパラメータは、デモザイク精鋭度の設定の影響も受けます。同時にデモザイク精鋭度も調整し、解像と輪郭のジャギのバランスを取ってください。

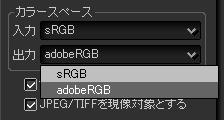

4.8.3.1 入力カラースペース

JPEG/TIFF画像の入力カラースペースを明示的に指定するためのコントロールです。

SILKYPIXではJPEG/TIFF画像の入力カラースペースを、EXIF2.21の規格に従って自動判定いたしますが、この規格に準拠していない方式で入力カラースペースが指定されている場合や、入力カラースペースが指定されていない場合はsRGBとして処理するようになっております。

自動判定ができない場合に、実際にはAdobe RGBのカラースペースで保存されたJPEG/TIFF画像を処理すると正しい色再現ができません。そのような場合にはこのコントロールで明示的に入力カラースペースを設定してください。

4.8.3.2 出力カラースペースSILKYPIXではJPEG/TIFF画像の入力カラースペースを、EXIF2.21の規格に従って自動判定いたしますが、この規格に準拠していない方式で入力カラースペースが指定されている場合や、入力カラースペースが指定されていない場合はsRGBとして処理するようになっております。

自動判定ができない場合に、実際にはAdobe RGBのカラースペースで保存されたJPEG/TIFF画像を処理すると正しい色再現ができません。そのような場合にはこのコントロールで明示的に入力カラースペースを設定してください。

カラースペース・ドロップダウンリストから選択でき、現像時の調子表現、トーンカーブを施す作業用色空間と、現像後に作成される画像ファイルの色空間を決定します。

「sRGB」、「Adobe RGB」のどちらかが選択可能です。

sRGB は、 Windows の標準的な色空間です。Windows ではデフォルトでの色空間を sRGB として扱いますので、通常は sRGB 設定でお使いください。

Adobe RGB は、本ソフトウェアで現像された映像をさらにフォトレタッチソフト等で加工する場合や、印刷を目的としている場合に有効です。

sRGB に比べて広い色再現域がありますが、カラープロファイルを正しく扱える画像処理環境がない場合には使用できません。(色がおかしくなります)

Adobe RGB で出力されたファイルを他のソフトウェアで読み込む場合には、プロファイル設定を Adobe RGB 色空間としてください。(方法は、ソフトにより異なりますので、御使用になるソフトウェアのマニュアルをご参照ください)

また、本ソフトウェアでは、色空間を示すカラープロファイルを出力ファイルに埋め込むことができます。プロファイルを埋め込んでおけば、カラープロファイルに対応しているソフトウェアに色空間を伝達することが可能です。

また、本ソフトウェアは Exif 2.21 規格に準拠しており、Adobe RGB 色空間を示す Exif 情報を出力することができます。

プロファイルの埋め込みや、Exif 情報の出力については、「現像結果保存設定」をご参照ください。

※ Adobe RGB を選択すると、プレビュー表示も Adobe RGB 色空間で行われます。このため、モニタのカラーマネジメントを設定していない場合には色が変わって見えます。

Adobe RGB を選択する場合には、正しい色でプレビューされるようモニタのカラーマネジメントを有効にしてください。(「9.2.1 カラーマネージメント」参照)

「sRGB」、「Adobe RGB」のどちらかが選択可能です。

sRGB は、 Windows の標準的な色空間です。Windows ではデフォルトでの色空間を sRGB として扱いますので、通常は sRGB 設定でお使いください。

Adobe RGB は、本ソフトウェアで現像された映像をさらにフォトレタッチソフト等で加工する場合や、印刷を目的としている場合に有効です。

sRGB に比べて広い色再現域がありますが、カラープロファイルを正しく扱える画像処理環境がない場合には使用できません。(色がおかしくなります)

Adobe RGB で出力されたファイルを他のソフトウェアで読み込む場合には、プロファイル設定を Adobe RGB 色空間としてください。(方法は、ソフトにより異なりますので、御使用になるソフトウェアのマニュアルをご参照ください)

また、本ソフトウェアでは、色空間を示すカラープロファイルを出力ファイルに埋め込むことができます。プロファイルを埋め込んでおけば、カラープロファイルに対応しているソフトウェアに色空間を伝達することが可能です。

また、本ソフトウェアは Exif 2.21 規格に準拠しており、Adobe RGB 色空間を示す Exif 情報を出力することができます。

プロファイルの埋め込みや、Exif 情報の出力については、「現像結果保存設定」をご参照ください。

※ Adobe RGB を選択すると、プレビュー表示も Adobe RGB 色空間で行われます。このため、モニタのカラーマネジメントを設定していない場合には色が変わって見えます。

Adobe RGB を選択する場合には、正しい色でプレビューされるようモニタのカラーマネジメントを有効にしてください。(「9.2.1 カラーマネージメント」参照)

本ソフトウェアでは、現像パラメータの変更に追従して自動的にプレビュー更新を行いますが、処理能力の低いパソコン(一部のノートパソコンなど)でも快適な操作を優先したい場合など、プレビューを手動で更新するように設定を変更することもできます。

本ソフトウェアでは、現像パラメータの変更に追従して自動的にプレビュー更新を行いますが、処理能力の低いパソコン(一部のノートパソコンなど)でも快適な操作を優先したい場合など、プレビューを手動で更新するように設定を変更することもできます。プレビューを自動的に更新させないようにするには、現像設定・サブコントロールから[自動反映]項目のチェックをはずしてください。

また、プレビューを高速に更新させるテクニックもあります。詳しくは、「10.1.1 プレビュー更新の高速化」をご参照ください。

現像設定・サブコントロールから[自動反映]項目のチェックを外している場合には、ツールバーもしくは現像設定・サブコントロールの

現像設定・サブコントロールから[自動反映]項目のチェックを外している場合には、ツールバーもしくは現像設定・サブコントロールの JPEG/TIFF を現像対象にするかどうかを切り替えます。

JPEG/TIFF を現像対象にするかどうかを切り替えます。必ず RAW で撮影する場合には、間違って JPEG/TIFF の現像パラメータを調整してしまうのを防ぎたい場合があります。

このような場合に、 OFF にしてご使用になると、 JPEG/TIFF の現像パラメータ調整を禁止することができます。

また、本ソフトウエアで現像した現像結果に埋め込まれている現像パラメータを閲覧したい場合にも OFF にすることで、閲覧できるようになります。

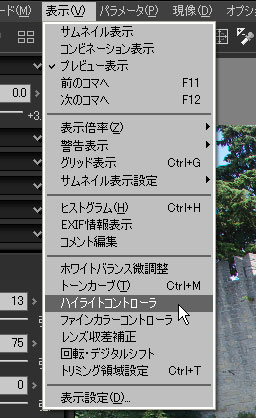

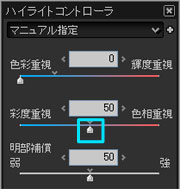

4.9 ハイライトコントローラ

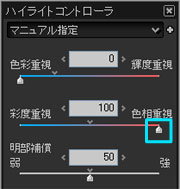

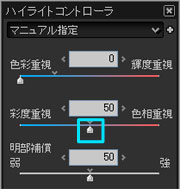

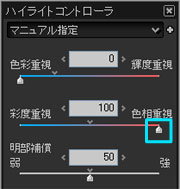

ハイライトコントローラは、ハイライト部分の色づくりをコントロールする機能です。

ハイライトコントローラは、ハイライト部分の色づくりをコントロールする機能です。メニューから[表示(V)]-[ハイライントコントローラ]を選択してください。ハンライトコントローラダイアログが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのハイライトコントローラボタンでも表示できます。

この機能はR,G,Bの色コンポーネントのどれかが飽和するハイライト領域での色クリップの方針を制御するもので、R,G,B の各色のコンポーネントのうち、少なくとも1つが飽和している部分に影響を与える2つのコントロール「色彩重視/輝度重視」、「彩度重視/色相重視」と、撮影時に飽和させてしまった部分をアンダーの露出補正を行った際に明度を復元する「明部補償」というコントロールがあります。

4.9.1 色彩重視/輝度重視

色彩重視/輝度重視はハイライト部分の色作りを、色彩と輝度とのどちらを優先して仕上げるかを制御する機能です。

次の例は、花に強い光が当たってハイライト部分が存在するRAWデータで、「色彩重視/輝度重視」を色彩を優先、輝度を優先、またはその中間に設定し現像した結果です。

下図[色彩優先]のように花の色彩をより強調したい場合には色彩を優先した設定を行い、逆に、下図[輝度優先]のように当たっている光の眩しさを表現したい場合には輝度を優先した設定を行うといったハイライト部分の制御が可能となります。

もう一例紹介します。

ハイライトコントローラは明るい部分への色をコントロールできるため、夕焼けシーンなどで威力を発揮します。

次の例は、夕焼け空を、色彩を優先、輝度を優先、その中間に設定し現像したものです。

4.9.2 彩度重視/色相重視次の例は、花に強い光が当たってハイライト部分が存在するRAWデータで、「色彩重視/輝度重視」を色彩を優先、輝度を優先、またはその中間に設定し現像した結果です。

下図[色彩優先]のように花の色彩をより強調したい場合には色彩を優先した設定を行い、逆に、下図[輝度優先]のように当たっている光の眩しさを表現したい場合には輝度を優先した設定を行うといったハイライト部分の制御が可能となります。

色彩優先(設定値:0) |   中間設定(設定値:25) |   輝度優先(設定値:100) |

もう一例紹介します。

ハイライトコントローラは明るい部分への色をコントロールできるため、夕焼けシーンなどで威力を発揮します。

次の例は、夕焼け空を、色彩を優先、輝度を優先、その中間に設定し現像したものです。

色彩優先(設定値:0) |   中間設定(設定値:25) |   輝度優先(設定値:100) |

彩度重視/色相重視は「色彩重視/輝度重視」で色彩を優先した場合に、さらにその色彩を彩度、色相のどちらを優先して仕上げるかを制御する機能です。

次の例ように、オレンジ色の花はR値(赤色)が飽和することでハイライト部分の色相が黄色っぽくなってしまうことがあります。

この場合、「彩度重視/色相重視」にて色相を強調した設定を行うことにより色相の回転してしまうのを防ぐことが可能となります。

また、このような色相を優先した処理は、人肌のハイライト部分で肌色が黄色く色づいてしまう場合にも効果的です。

逆に、彩度を優先させる設定が有利な場合もあります。

下のハチとコスモスの例では、色相よりも彩度を優先することで、ピンク色と黄色を上手に再現しています。

4.9.3 明部補償次の例ように、オレンジ色の花はR値(赤色)が飽和することでハイライト部分の色相が黄色っぽくなってしまうことがあります。

この場合、「彩度重視/色相重視」にて色相を強調した設定を行うことにより色相の回転してしまうのを防ぐことが可能となります。

また、このような色相を優先した処理は、人肌のハイライト部分で肌色が黄色く色づいてしまう場合にも効果的です。

彩度優先(設定値:0) |   中間設定(設定値:50) |   色相優先(設定値:100) |

逆に、彩度を優先させる設定が有利な場合もあります。

下のハチとコスモスの例では、色相よりも彩度を優先することで、ピンク色と黄色を上手に再現しています。

彩度優先(設定値:0) |   中間設定(設定値:50) |   色相優先(設定値:100) |

撮影時に白とびさせてしまった部分を復元する機能です。

RAW データは、画像として白とびしている部分でも情報自体は記録されている場合があります。

この場合、現像時にアンダーに露出補正することで、RAW に記録されている階調を復元することができます。

しかし、センサーが飽和してしまった部分に関してはアンダーに現像しても復元することはできません。明部補償は、このようなセンサーが飽和してしまった部分の明度情報をより感度の低いセンサーの情報を用いて復元する機能です。

次の例は木や地面に露出を合わせて撮影したRAWデータを露出補正せず現像したものです。真ん中は露出補正を-2EVに設定し現像したものです。空と雲の階調が復元され、レンズフレアも確認できます。さらに一番右では明度補償を使って、明部の復元を行いました。

この処理により、空と雲とがより詳細に復元されました。

さらに下図は、上の左の画像に右の画像の空と雲の部分を合成して作成した画像です。

復元された空と雲、そして木と地面の両方に露出が合ったRAWデータからの現像による階調性をフルに生かしたサンプルと言えます。

露出補正値と、明部補償を変えて2種類の現像結果を作成して、フォトレタッチソフトなどで合成することでこのようなダイナミックレンジの広い被写体をも写真として表現可能です。まさに、RAW データの威力と言えるでしょう。

RAW データは、画像として白とびしている部分でも情報自体は記録されている場合があります。

この場合、現像時にアンダーに露出補正することで、RAW に記録されている階調を復元することができます。

しかし、センサーが飽和してしまった部分に関してはアンダーに現像しても復元することはできません。明部補償は、このようなセンサーが飽和してしまった部分の明度情報をより感度の低いセンサーの情報を用いて復元する機能です。

次の例は木や地面に露出を合わせて撮影したRAWデータを露出補正せず現像したものです。真ん中は露出補正を-2EVに設定し現像したものです。空と雲の階調が復元され、レンズフレアも確認できます。さらに一番右では明度補償を使って、明部の復元を行いました。

この処理により、空と雲とがより詳細に復元されました。

明部補償(設定値:0)、露出補正なし |   明部補償(設定値:0)、露出補正-2.0 |   明部補償(設定値:50)、露出補正-2.0 |

さらに下図は、上の左の画像に右の画像の空と雲の部分を合成して作成した画像です。

復元された空と雲、そして木と地面の両方に露出が合ったRAWデータからの現像による階調性をフルに生かしたサンプルと言えます。

露出補正値と、明部補償を変えて2種類の現像結果を作成して、フォトレタッチソフトなどで合成することでこのようなダイナミックレンジの広い被写体をも写真として表現可能です。まさに、RAW データの威力と言えるでしょう。

合成した画像 |

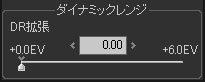

4.9.4 ダイナミックレンジ

明るい部分の階調を圧縮してハイライト表現を行うための機能です。

明るい部分の階調を圧縮してハイライト表現を行うための機能です。この数値を大きくすることで、ハイライト表現の階調を滑らかにしたり、ハイライトのディティールを表現したりすることができます。

ただし、この機能は、撮影段階で飛んでいる場合には使えません。

この機能を積極的に使用するには、撮影時にハイライト部分を飛ばさない程度にアンダー目に撮影し、本ソフトでのプラスの露出補正と併用すると良いでしょう。

このようにすることで、真っ白く現像される輝度よりも大きな輝度を捉え、本ソフトに高輝度部分の情報を与えることができるからです。

ただし、FinePix S3/S5 Pro をダイナミックレンジモード=WIDEでお使いになる場合には、2EV 程度までオーバー部分の階調を捉えていますので、別段アンダーに撮影しなくても、本機能を十分にご利用いただくことが可能です。

4.10 ファインカラーコントローラ

ファインカラーコントローラは、色を自由に操ることができる強力な色調整機能です。

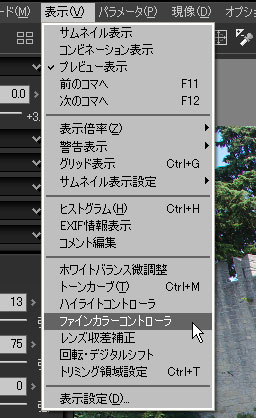

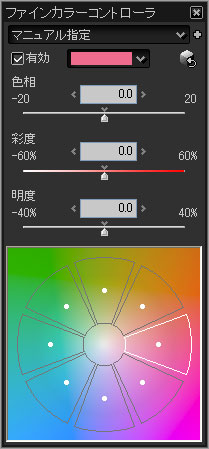

ファインカラーコントローラは、色を自由に操ることができる強力な色調整機能です。メニューから、[表示(V)]-[ファインカラーコントローラ]を選択してください。ファインカラーコントローラダイアログが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのファインカラーコントローラボタンでも表示できます。

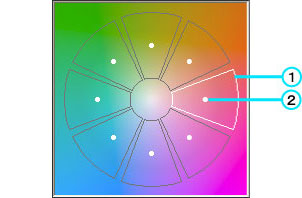

操作対象となる8つの色相はドロップダウンリストから選択するか、もしくはカラーサークルをクリックして決定します。

図のようなコントロール上に表示されている8点を動かすことで、色を操ります。

コントロールには、カラーサークルの中心から遠くなるほど彩度が高くなるように、全ての色相の色が表示されています。

ここで表示されている色は、人間の感覚に対してできるだけ均等に色を配置した均等色空間の断面図を示しています。

ファインカラーコントローラ |

この内部に8個の操作点があります。このコントロールでは、この8点を動かすことで、色を調整します。

動かしたい色の近くにある操作点をマウスでドラッグして彩度や色相を動かしたり、スライダーで色相、彩度、そして明度を動かすことができます。

カラーサークルの中心から遠ざかる方向に動かすと、彩度が高くなり、カラーサークルの中心に近づくように動かすと彩度が低くなります。

カラーサークルの円周上に動かすと色相を変えることができます。

選択されている点は、上部にあるスライダーを使って微調整できます。スライダーでの調整の場合には、色相、彩度だけでなく明度も変えることができます。

【マウスホイールでの操作】

カラーサークル上にマウスカーソルをのせた状態でマウスホイールを動かすと、彩度スライダーを操作できます。

[SHIFT]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。

[CTRL]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。

(スライダーでの調整を参照してください。)

この機能を使って自分の好みの発色に調整することができます。特にセオリーはありません。[SHIFT]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。

[CTRL]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。

(スライダーでの調整を参照してください。)

このコントロールを使いまわして慣れてください。

このコントロールは、ホワイトバランスや露出、カラーモードを先に決めてから使うと良いでしょう。

人物の肌色をピンクっぽく表現するようにホワイトバランスを調整した結果、空まで紫っぽくなってしまったら、空色の近くの点の色相を調整して青くするのも良いでしょう。

逆に、人物の肌色も空もほどほどにホワイトバランスを追い込んでおいてから、オレンジ近くの点を調整して肌色を好みに追い込み、さらに、空色も調整するのも良いでしょう。

色をわざと変色させた表現もあるかも知れません。赤いチューリップをピンクに見せたり、紫を青紫にしたり、アイデア次第の自由な色の変形をお楽しみください。

ただ、あまりに自由すぎて戸惑うかも知れません。そんなときは、カラーモードを選択して好みに近い色再現にしてから気になるところを微調整すると良いでしょう。

この機能の重要な目的として、高彩度部分の白とびの緩和があります。

特に記憶色やフィルム調Vなどの高彩度での表現を狙った場合には、彩度が高い部分で白とびが発生します。

この場合、白とびが発生した色の彩度や明度を下げることで、白とびの緩和が可能です。「10.1.5 白とびの緩和」で詳しく説明していますので、合わせてご覧ください。

|

【スライダーでの調整 】

【スライダーでの調整 】| 色相 | : | 基準点から反時計回りの角度を設定します。 |

| 彩度 | : | カラーサークルの中心から基準点までの距離を100%とした場合の割合を設定します。 -20%にすると、操作点は20%中心に移動し、彩度を低くします。 20%にすると、操作点は20%外側に移動し、彩度を高くします。 |

| 明度 | : | 基準点の明度を100%とした場合の割合を設定します。 -20%にすると、明度を20%低く、20%にすると、明度を20%高くします。 |

| 初期化ボタン | : | すべての点を初期状態に戻します。 |

| 有効チェックボタン | : | チェックするとファインカラーコントロールが有効になり、チェックをはずすと設定した値はそのままの状態でファインカラーコントロールが無効になります。 |

※ このパラメータカテゴリには有効・無効の設定があります。詳しくは「4.14.1 有効・無効の設定について」を参照してください。

【調整の例】

例えば、特定の色だけを微調整したい場合は以下のようにします。

(1) 「表示」メニューより「ファインカラーコントローラ」を表示してください。

(2) カラーサークル上にある8つの各色の操作点を動かすことで写真の特定の色の部分を変化させることができます。

- カラーサークルの中心から遠ざかる方向に動かすと、彩度が高くなります。

- カラーサークルの中心に近づくように動かすと彩度が低くなります。

- カラーサークルの円周上に動かすと色相を変えることができます。

選択されている点は、上部にあるスライダーを使って微調整することもできます。- カラーサークルの中心に近づくように動かすと彩度が低くなります。

- カラーサークルの円周上に動かすと色相を変えることができます。

スライダーでの調整の場合には、色相、彩度だけでなく明度も変えることができます。

※ なお、画像上の微調整したい色の上にマウスポインタをあわせると、カラーサークル上にポインタが表示されます。ポインタが表示された位置を参照の上、操作点を調整してください。

ただし、このファインカラーコントロールの調整は、ホワイトバランスや露出、カラーモードを先に決めてからご利用ください。

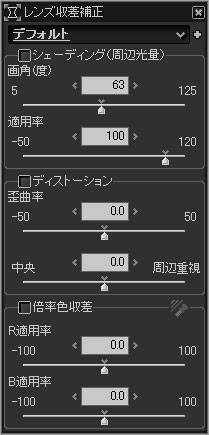

4.11 レンズ収差補正

レンズ収差補正は、現像時にレンズの収差を補正することで、より高品位な画像を生成するための機能です。

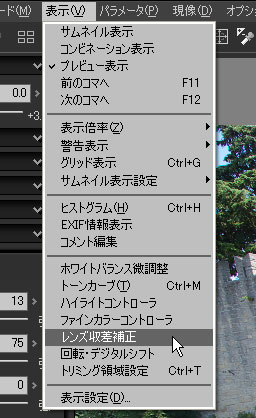

レンズ収差補正は、現像時にレンズの収差を補正することで、より高品位な画像を生成するための機能です。メニューから、[表示(V)]-[レンズ収差補正]を選択してください。レンズ収差補正・サブコントロールが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンのレンズ収差補正ボタン

カメラのレンズは収差が存在し、デジタルカメラの解像度が向上した今日では、その収差が絵に大きな悪影響を及ぼす場合もあります。レンズ収差には、球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差、軸上色収差、倍率色収差や、周辺に行くほど光量が低下する周辺光量低下があります。 これらの収差に対し、

シェーディング(周辺光量)補正、ディストーション補正、倍率色収差補正、の3つの補正があります。

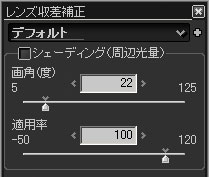

4.11.1 シェーディング(周辺光量)補正

シェーディング補正は、画像の周辺で絵が暗くなる周辺光量低下というレンズの特性を補正する機能です。 2つのパラメータを使用してシェーディング補正を行います。

シェーディング補正は、画像の周辺で絵が暗くなる周辺光量低下というレンズの特性を補正する機能です。 2つのパラメータを使用してシェーディング補正を行います。 4.11.1.1 画角(度)

撮影時のレンズの対角線画角を入力します。

レンズは、周辺にいくほど光量が低下する性質を持っています。これは、画角の大きい広角レンズほど大きく、画角の小さい望遠レンズほど小さくなります。 35mmフィルム換算(フルサイズデジタル一眼)で、50mm の標準レンズの画角は約46度、135mm 望遠レンズでは約18度、35mm 広角レンズでは約63度となります。画角を入力することで、レンズ設計理論上の周辺光量低下を計算して補正が行われます。

ただし、かならずしも実際の撮影時の周辺光量低下とは一致しない場合があります[周辺光量低下の詳細について] ので、先の数値を参考にスライダーを動かして中心と周辺の明るさがバランスする点を見つけてください。

4.11.1.2 適用率レンズは、周辺にいくほど光量が低下する性質を持っています。これは、画角の大きい広角レンズほど大きく、画角の小さい望遠レンズほど小さくなります。 35mmフィルム換算(フルサイズデジタル一眼)で、50mm の標準レンズの画角は約46度、135mm 望遠レンズでは約18度、35mm 広角レンズでは約63度となります。画角を入力することで、レンズ設計理論上の周辺光量低下を計算して補正が行われます。

ただし、かならずしも実際の撮影時の周辺光量低下とは一致しない場合があります[周辺光量低下の詳細について] ので、先の数値を参考にスライダーを動かして中心と周辺の明るさがバランスする点を見つけてください。

補正量を適用する割合を入力します。

0%にするとまったく補正しなくなり、100%にすると画角から算出された理論値が使用されます。パラメータは120%まで指定可能です。

周辺光量の低下も、一種のレンズの味ですから、完全に補正せず周辺光量の低下を若干残しておきたい場合や、周辺に明るいものが写っていて、補正してしまうと飛んでしまう場合などに、補正の適用量を加減する事が出来て便利です。

また、マイナスの値を設定すると、逆に周辺光量低下を強めることができます。わざと周辺部分を暗くして中心部分を目立たせたい場合や、背景を整理したい場合に使用します。

4.11.1.3 周辺光量低下の詳細について0%にするとまったく補正しなくなり、100%にすると画角から算出された理論値が使用されます。パラメータは120%まで指定可能です。

周辺光量の低下も、一種のレンズの味ですから、完全に補正せず周辺光量の低下を若干残しておきたい場合や、周辺に明るいものが写っていて、補正してしまうと飛んでしまう場合などに、補正の適用量を加減する事が出来て便利です。

また、マイナスの値を設定すると、逆に周辺光量低下を強めることができます。わざと周辺部分を暗くして中心部分を目立たせたい場合や、背景を整理したい場合に使用します。

|

像がゆがんで結像される場合には、被写体が小さく歪められるほど明るくなります。

例えば、魚眼レンズは、周辺にいくほど被写体を小さく歪めることで周辺の光量の低下を防いでいます。

また、レンズによっては、斜めから見るとレンズの口径が見かけ上減少する場合があり(ビグネッティング)、実際の画角の理論特性よりも周辺でより多くの光量低下を引き起こす場合があります。

絞り値によっても周辺光量の落ち込みが変化します。開放では大きく落ち込み、絞ると落ち込みが少なくなるという現象です。さらに、デジタルカメラではイメージセンサーへの斜入射によっても周辺光量低下が発生します。

このため、画角はあくまでも参考値です。バランス良く補正される点を探してください。この場合、画角パラメータを小さくすると補正量も小さくなり中心と周辺の補正がリニアになり、大きくすると補正量が大きくなり周辺に行くほどさらに補正量が大きくなると覚えておくと便利です。

補正結果を見て、周辺以外はだいたい良く補正されているのに、画像の隅の方だけ暗くなるような場合には、画角パラメータを大きくして、周辺での補正がより強くなるように調整します。この逆の場合には、小さくします。

例えば、魚眼レンズは、周辺にいくほど被写体を小さく歪めることで周辺の光量の低下を防いでいます。

また、レンズによっては、斜めから見るとレンズの口径が見かけ上減少する場合があり(ビグネッティング)、実際の画角の理論特性よりも周辺でより多くの光量低下を引き起こす場合があります。

絞り値によっても周辺光量の落ち込みが変化します。開放では大きく落ち込み、絞ると落ち込みが少なくなるという現象です。さらに、デジタルカメラではイメージセンサーへの斜入射によっても周辺光量低下が発生します。

このため、画角はあくまでも参考値です。バランス良く補正される点を探してください。この場合、画角パラメータを小さくすると補正量も小さくなり中心と周辺の補正がリニアになり、大きくすると補正量が大きくなり周辺に行くほどさらに補正量が大きくなると覚えておくと便利です。

補正結果を見て、周辺以外はだいたい良く補正されているのに、画像の隅の方だけ暗くなるような場合には、画角パラメータを大きくして、周辺での補正がより強くなるように調整します。この逆の場合には、小さくします。

ディストーション補正は、まっすぐな線が歪んで曲がる歪曲収差というレンズの特性を補正する機能です。まず、この補正を使う場合には、「有効」と書かれたチェックボックスをチェックしてください。

4.11.2.1 歪曲率

4.11.2.2 中央・周辺重視

(※「4.13.5 トリミングの拡張について」もご参照ください。)

ディストーション補正機能は、レンズの歪曲収差を補正する目的で開発されましたが、遠近感を誇張したり、逆に歪曲を強めることによって、広角レンズ周辺の放射状に像が流れる現象を緩和するなど様々な使い方が可能です。行われる補正は、フォトレタッチソフトなどにある単なる変形機能とは異なり、実際の写真レンズの設計を参考に、レンズで発生する収差特性をシミュレートしています。

次の例は、逆に歪曲をより強めるように変形した例です。補正前の画像(左図)は、歪曲収差によりシャボン玉や人の顔が歪んでいますが、より歪曲を強くゆがめる方向に補正をかける事で、その歪みを見た目として自然な形へ変形させました(右図)

歪曲を自由にコントロールできるレンズを手に入れた気分になって、いろいろなパラメータの組み合わせをお楽しみください。きっと、新しい表現が見つかることと思います。

4.11.3 倍率色収差補正4.11.2.1 歪曲率

この状態で、右の図にあるように樽型に歪んでいる絵の場合には、スライダーを左に動かして負の値としてください。スライダーを歪みが取れて、曲がって撮影されている本来はまっすぐな線が、直線になるところにパラメータを追い込みます。左の図にあるように糸巻き型に歪んでいる場合には、スライダーを右に動かしてちょうど良いところに追い込みます。スライダーのちょうど中心の0の場合には補正は行われません。補正後、「有効」のチェックを入れたり外したりすることで、補正前と補正後を見比べることができます。

糸巻き型 |  補正後 |  樽型 |

4.11.2.2 中央・周辺重視

歪みの補正を中央部を重視して行うか、周辺部を重視して行うかを決定します。

画像の端にあるまっすぐな線は適切に補正されているのに、画像中心付近は補正が強すぎる場合には、周辺を重視する側にスライダーを調整します。逆に、画像中心付近の補正が弱すぎる場合には、中央を重視する側にスライダーを調整します。次の例は、レンズの歪曲収差の影響を受けて、柱が曲がっている例です(左図)。この画像に補正を行い、歪んだ柱をまっすぐにした例が右の図になります。

このパラメータ調整と、歪曲率の調整を交互に繰り返すことで、ほとんどの写真レンズの歪みを目立たないところまで追い込むことができます。このパラメータを適切に追い込めば、いわゆる陣笠タイプと言われる複雑な歪曲収差特性を持つレンズであっても歪曲収差の補正もしくは緩和が可能です。

ディストーション補正によって、はみ出た領域は自動的にトリミングされ、元の画像サイズと同じサイズになるような拡大が行われます。トリミング機能の「拡張」機能を使用することで、ディストーション補正によってはみ出た画素や、RAW に記録されていて、通常では切り取られてしまう画素も含めて全ての画素を取り出すことができます。画像の端にあるまっすぐな線は適切に補正されているのに、画像中心付近は補正が強すぎる場合には、周辺を重視する側にスライダーを調整します。逆に、画像中心付近の補正が弱すぎる場合には、中央を重視する側にスライダーを調整します。次の例は、レンズの歪曲収差の影響を受けて、柱が曲がっている例です(左図)。この画像に補正を行い、歪んだ柱をまっすぐにした例が右の図になります。

補正前 |   補正後(歪曲率:-15 中央/周辺重視:-27) |

このパラメータ調整と、歪曲率の調整を交互に繰り返すことで、ほとんどの写真レンズの歪みを目立たないところまで追い込むことができます。このパラメータを適切に追い込めば、いわゆる陣笠タイプと言われる複雑な歪曲収差特性を持つレンズであっても歪曲収差の補正もしくは緩和が可能です。

(※「4.13.5 トリミングの拡張について」もご参照ください。)

ディストーション補正機能は、レンズの歪曲収差を補正する目的で開発されましたが、遠近感を誇張したり、逆に歪曲を強めることによって、広角レンズ周辺の放射状に像が流れる現象を緩和するなど様々な使い方が可能です。行われる補正は、フォトレタッチソフトなどにある単なる変形機能とは異なり、実際の写真レンズの設計を参考に、レンズで発生する収差特性をシミュレートしています。

次の例は、逆に歪曲をより強めるように変形した例です。補正前の画像(左図)は、歪曲収差によりシャボン玉や人の顔が歪んでいますが、より歪曲を強くゆがめる方向に補正をかける事で、その歪みを見た目として自然な形へ変形させました(右図)

補正前 |   補正後(歪曲率:50 中央/周辺重視:-50) |

歪曲を自由にコントロールできるレンズを手に入れた気分になって、いろいろなパラメータの組み合わせをお楽しみください。きっと、新しい表現が見つかることと思います。

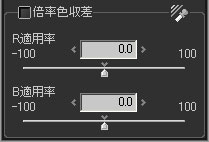

倍率色収差補正は、画像周辺のエッジ部分に色づきが現れる倍率色収差というレンズの特性を補正する機能です。

倍率色収差補正は、画像周辺のエッジ部分に色づきが現れる倍率色収差というレンズの特性を補正する機能です。倍率色収差は、レンズに入射した赤い光が結像する倍率と、緑の光が結像する倍率、青い光が結像する倍率がそれぞれ異なるために発生する現象です。

Rの結像倍率と、Bの結像倍率を微小に変化させることで、倍率色収差補正を行います。まず、周辺部分のエッジの色づきが気になる部分を400%以上に拡大表示します [400%以上に拡大する理由と、補正に適するエッジの選び方について]。その後、ノイズリダクション・サブコントロールの偽色抑制を小さくします。(例えば、 0 〜 80 程度) 次に、「有効」と書かれたチェックボックスをチェックし、R適用率と、B適用率の調整に入ります。

補正作業を行う際は、下の補正前や補正後の図のように周辺部を拡大表示して結果を確認しながらパラメータを調整してください。

4.11.3.1 R適用率

赤い光の結像倍率を調整します。エッジに赤または、その補色のシアンが強い場合には、まずこのパラメータを調整します。

4.11.3.2 B適用率青い光の結像倍率を調整します。エッジに青または、その補色のイエローが強い場合には、まずこのパラメータを調整します。

2つのパラメータが両方とも最適になったときに、色づきが最も少なくなります。

まず、エッジの状態を見て、「赤<-->シアン」がエッジの両側の色づきで少なくなるようにR適用率を調整し、次に残留した「青<-->イエロー」の色づきをB適用率で調整します。何度かR,B適用率を繰り返し調整することで、最適なポイントが見つかります。

調整のポイントは、色づきを少なくするという観点ではなく、エッジの色づきを均一にさせるという観点で調整を行ってください。その後、ノイズリダクション・サブコントロールの偽色抑制スライダーを上げていくと、残留した色づきが消えていきます。気にならない程度まで上げたら、補正は完了です。

この際、偽色抑制を最大まで上げても消えない色づきが残る場合には、倍率色収差が大きすぎて補正範囲を超えているか、あるいは、倍率色収差以外の収差によって発生している色づきの可能性があります。背景が飛んでいるような明るさの場合には、コマ収差による色づきの可能性があります。

倍率色収差以外のレンズ収差よる色づきは、今のところ補正できません。 [400%以上に拡大する理由と、補正に適するエッジの選び方について] も一緒にお読みになってください。

4.11.3.3 倍率色収差補正ツール2つのパラメータが両方とも最適になったときに、色づきが最も少なくなります。

まず、エッジの状態を見て、「赤<-->シアン」がエッジの両側の色づきで少なくなるようにR適用率を調整し、次に残留した「青<-->イエロー」の色づきをB適用率で調整します。何度かR,B適用率を繰り返し調整することで、最適なポイントが見つかります。

調整のポイントは、色づきを少なくするという観点ではなく、エッジの色づきを均一にさせるという観点で調整を行ってください。その後、ノイズリダクション・サブコントロールの偽色抑制スライダーを上げていくと、残留した色づきが消えていきます。気にならない程度まで上げたら、補正は完了です。

この際、偽色抑制を最大まで上げても消えない色づきが残る場合には、倍率色収差が大きすぎて補正範囲を超えているか、あるいは、倍率色収差以外の収差によって発生している色づきの可能性があります。背景が飛んでいるような明るさの場合には、コマ収差による色づきの可能性があります。

倍率色収差以外のレンズ収差よる色づきは、今のところ補正できません。 [400%以上に拡大する理由と、補正に適するエッジの選び方について] も一緒にお読みになってください。

元画像 |

補正前 |  補正後 |

以上の2つのパラメータ「R適用率」と「B適用率」をワンタッチで最適値に設定するツールです。

倍率色収差ツールボタン を押してから、プレビュー画面上の倍率色収差が気になるエッジを囲むようにドラッグしてください。

を押してから、プレビュー画面上の倍率色収差が気になるエッジを囲むようにドラッグしてください。

エッジの色づきが少なくなるようなパラメータが計算されて設定されます。

うまく行かない場合には、指定するエッジの場所を変えてお試しください。

なお、エッジの選択に関しては、以下の「補正に適するエッジの選び方について」を参考にしてください。

[400%以上に拡大する理由と、補正に適するエッジの選び方について]倍率色収差ツールボタン

エッジの色づきが少なくなるようなパラメータが計算されて設定されます。

うまく行かない場合には、指定するエッジの場所を変えてお試しください。

なお、エッジの選択に関しては、以下の「補正に適するエッジの選び方について」を参考にしてください。

プレビューを400%以上の倍率にすると、簡易的な現像が行われなくなり、プレビュー更新のちらつきがなくなって、見やすくなります。倍率色収差補正では、エッジの色づきを観察しながらパラメータを追い込むため、プレビュー倍率を400%以上にしてください。パラメータ変更に対するプレビューへの反映が遅く使いづらい場合には、さらにプレビュー倍率を上げるか、ウインドウを小さくしてプレビュー更新される部分のサイズを小さくすると快適に操作できます。

また、補正の際に拡大表示する絵のエッジ部分は、もちろん気になるところを選択するのが望ましいのですが、その中でも以下に挙げるような点に留意して選択してください。

1.背景が真っ白に飛んでしまっているような明るい背景の中にあるエッジを避ける。

また、補正の際に拡大表示する絵のエッジ部分は、もちろん気になるところを選択するのが望ましいのですが、その中でも以下に挙げるような点に留意して選択してください。

1.背景が真っ白に飛んでしまっているような明るい背景の中にあるエッジを避ける。

例では背景が飛んでいませんが、このような絵で明るい空を背景にして枝に収差が出ている場合は収差補正のための着目点として適しません。背景が飛んでしまっているような部分からは、多くの光が差し込んでおり、倍率色収差だけでなくコマ収差や非点収差の影響を強く受けた色づきが混在してしまいパラメータを追い込みずらくなるためです。

2.エッジは、画面中心に対してできるだけ直交するエッジを選択する。倍率色収差は、色ごとの結像倍率が異なるために発生する色づきです。したがって、画面中心からの放射状の線やエッジでは発生しにくく、直交するエッジで発生し易くなります。補正ための着目点としては、できるだけ直交する部分を選択することでパラメータの追い込みが楽になります。

3.エッジは、できだけ画像の周辺部分を選択する。倍率色収差の影響が大きいのは、画像の周辺部分です。正確に言うと画像の中心点から遠ければ遠い程、大きな色づきが現れます。調整に際しては、できるだけ画像周辺を着目点としてください。

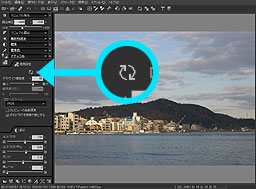

4.12 回転・デジタルシフト

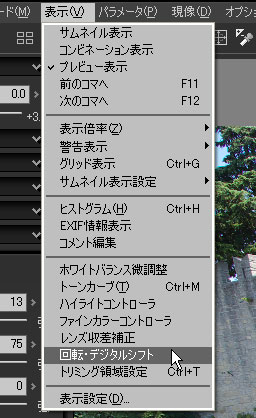

メニューから、[表示(V)]-[回転・デジタルシフト]を選択すると、回転・デジタルシフトダイアログが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンの回転・デジタルシフトボタン

メニューから、[表示(V)]-[回転・デジタルシフト]を選択すると、回転・デジタルシフトダイアログが表示されます。左下にあるサブコントロールアイコンの回転・デジタルシフトボタン※ 回転・デジタルシフトのパラメータを変更しますと、デフォルトの設定では自動的に一定時間グリッドが表示されます。(「9.2.4 グリッド設定」をご参照ください)

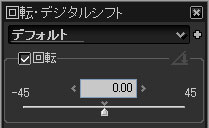

4.12.1 回転

回転機能は、画像を回転させる機能です。

回転機能は、画像を回転させる機能です。±45度の範囲で画像の回転角度を設定できます。時計まわりの方向がプラスです。

回転と同時に、元の画像比率の長方形に自動的にトリミングが行われ、元の画像サイズへ自動的に拡大されます。これにより、回転しても現像後の画素数を一定に保つだけでなく、回転によって解像度が失われるのを防ぐことができます。

この性質により、回転によって失われる解像度の低下が抑えられるため、気軽にお使いになることができます。微妙に斜めに撮影してしまった場合の修正に威力を発揮します。

本ソフトウエアでは、±45度という大きな回転までを許していますが、大きく回転させると、失われる部分が大きくなります。

この場合には、トリミングの「拡張」機能を利用して、回転によって失われるすべての画素を表示して必要な部分を切り取ることができます。

「4.13.5 トリミングの拡張について」を合わせてご参照ください。

4.12.1.1 回転ツール

回転ツールは回転角度を指定するのではなく、画像上の水平線または垂直線を指定することによって、視覚的に回転角度を調整するツールです。

表示モードがプレビュー表示モードもしくはコンビネーション表示モードの場合に、回転・デジタルシフト・サブコントロール上の"回転ツール"アイコン をクリックするか、もしくはメニュの[操作モード(M)]-[回転ツール]を選択すると、操作モードが回転ツールとなります。

をクリックするか、もしくはメニュの[操作モード(M)]-[回転ツール]を選択すると、操作モードが回転ツールとなります。

操作モードが"回転ツール"になると、プレビュー表示ウィンドウ上のマウスカーソルの形状が回転ツールとなります。この状態で、プレビュー画像の中の水平もしくは垂直と思われる箇所に左ドラッグで補助線を指定してください。

指定した補助線が水平または垂直となるように自動的に回転角度が設定されます。

表示モードがプレビュー表示モードもしくはコンビネーション表示モードの場合に、回転・デジタルシフト・サブコントロール上の"回転ツール"アイコン

操作モードが"回転ツール"になると、プレビュー表示ウィンドウ上のマウスカーソルの形状が回転ツールとなります。この状態で、プレビュー画像の中の水平もしくは垂直と思われる箇所に左ドラッグで補助線を指定してください。

指定した補助線が水平または垂直となるように自動的に回転角度が設定されます。

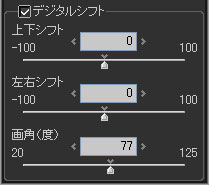

デジタルシフトは、シフトレンズで撮影したような変形効果を与る機能です。

デジタルシフトは、シフトレンズで撮影したような変形効果を与る機能です。 この機能により、パースペクティブをコントロールしたり、建築物の撮影などで上が狭まって写ってしまった写真を補正できます。

上下スライダーでは、画像の上と下の倍率を変化させることができます。数値を小さくなる方向(左)へ動かすと画像の上の倍率が高くなり、逆に大きくなる方向(右)へ動かすと画像の下の倍率が高くなります。左右のスライダーでは、画像の左と右の倍率を変化させることができます。左へ動かすと画像の左の倍率が高くなり、右へ動かすと右の倍率が高くなります。

変形後の画像は、台形もしくは歪んだ四角形となりますが、この中から元の原画比率の長方形で自動的にトリミングされ、元の画像サイズへ自動的に拡大されます。このため、この機能を使用しても現像後の画素数は変化せず、また変形による解像度の低下を抑えることができます。

トリミングによって失われる部分が欲しい場合には、トリミングの「拡張」機能を利用して、デジタルシフトによって失われるすべての画素を表示して必要な部分を切り取ることができます。(※「4.13.5 トリミングの拡張について」をご参照ください。)

デジタルシフトは、建築物の撮影だけではなく、幅広い写真で応用が可能です。次の例のように、人物撮影で顔を小さく、足を長く見せたりすることもできます。デジタルシフトを+6(下:fall)することで、距離差により短く移ってしまった画像(補正前)を、足を長く補正した例(補正後)になります。

補正前 |  補正後(上下シフト:+6) |

この処理によって行われる変形は、単なる矩形→台形変換ではなく、3次元平面→2次元平面投射変換です。これは、実際の3次元世界をカメラで写し撮る場合と同じ変換が行われるため、変換された映像はシフトレンズを使用した場合と同様の効果を持ちます。

手持ちのレンズが全てシフト可能なレンズに変わったという気分で、いろいろなパラメータの組み合わせをお楽しみください。きっと、新しい表現が見つかることと思います。

画角

デジタルシフトの効果を正確に得るには、レンズの画角情報が必要です。

画角パラメータは、入力ファイルの EXIF 情報から特定して、デフォルトでほぼ正しい値に設定されます。

ただし、メーカー製のレンズを装着しなかったり、古いレンズを装着した場合には、画角が適切に設定されていない場合があります。

デジタルシフトの結果が横長、もしくは縦長に歪んでいる場合には、「画角」パラメータを調整してください。

「画角」パラメータを積極的に使うと、デジタルシフトにおける縦と横の変形比率が変わったような効果を得ることができます。

表現の一部としてお楽しみください。

画角パラメータは、入力ファイルの EXIF 情報から特定して、デフォルトでほぼ正しい値に設定されます。

ただし、メーカー製のレンズを装着しなかったり、古いレンズを装着した場合には、画角が適切に設定されていない場合があります。

デジタルシフトの結果が横長、もしくは縦長に歪んでいる場合には、「画角」パラメータを調整してください。

「画角」パラメータを積極的に使うと、デジタルシフトにおける縦と横の変形比率が変わったような効果を得ることができます。

表現の一部としてお楽しみください。

4.13 トリミング領域設定

メニューから、[表示(V)]-[トリミング領域設定]を選択すると、トリミング領域設定・サブコントロールが表示されます。

メニューから、[表示(V)]-[トリミング領域設定]を選択すると、トリミング領域設定・サブコントロールが表示されます。また、[CTRL]+[T]キー、あるいは、ツールバーのトリミング領域設定ボタン

※「トリミング領域設定」は、プレビュー表示モードとコンビネーション表示モード時のみ起動いたします。このため、サムネイル表示モードの状態の場合には、表示モードをプレビュー表示モードかコンビネーション表示モードに変更してから、再度トリミング領域設定を行ってください。

画像の中から任意の範囲を選択して現像する機能です。

トリミング領域を設定すると、サムネイル表示モード時、サムネイルにトリミングマークが表示されます。

トリミング領域を設定すると、サムネイル表示モード時、サムネイルにトリミングマークが表示されます。4.13.1 トリミング領域の設定方法

(1) 画像の縦横比を設定します。次の4つより縦横比を選択してください。

4.13.2 トリミング領域のハンドルの操作方法・自由サイズ 縦横比が非固定 任意のトリミング領域を設定

・画像の縦横比 縦横比が固定 画像のデフォルトサイズの縦横比を維持

・縦横比指定 任意の縦横比を指定

・定型サイズ 定型のサイズから選択して指定

* 縦横比が固定の場合でも、縦長、横長の指定は任意に変更できます。

* 「画像の縦横比」を選択すると、トリミングした画像とトリミングしない画像が混在した場合でも縦横比は一定となります。(同一カメラで同一設定にて撮影された画像の場合)

* ここで設定された縦横比は他の画像をトリミングする際も共通に反映されます。

(2) 画像のトリミングサイズを設定します。サイズの指定は次の2つの方法があります。 ・画像の縦横比 縦横比が固定 画像のデフォルトサイズの縦横比を維持

・縦横比指定 任意の縦横比を指定

・定型サイズ 定型のサイズから選択して指定

* 縦横比が固定の場合でも、縦長、横長の指定は任意に変更できます。

* 「画像の縦横比」を選択すると、トリミングした画像とトリミングしない画像が混在した場合でも縦横比は一定となります。(同一カメラで同一設定にて撮影された画像の場合)

* ここで設定された縦横比は他の画像をトリミングする際も共通に反映されます。

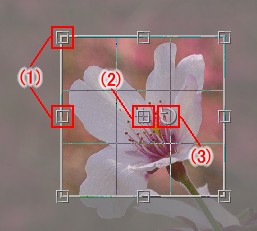

(1) 四隅および各辺のハンドルで領域を設定します。

(2) 中心のハンドルで領域を移動します。

(3) 中心の右横の丸いハンドルをクリックするとトリミング領域が90度回転します。

* 「自由サイズ」以外の場合、縦横比が常に一定となるようにトリミングサイズが自動調整されます

(2) 中心のハンドルで領域を移動します。

(3) 中心の右横の丸いハンドルをクリックするとトリミング領域が90度回転します。

* 「自由サイズ」以外の場合、縦横比が常に一定となるようにトリミングサイズが自動調整されます

トリミング領域のハンドル |

4.13.3 トリミング領域設定・サブコントロールの操作方法

(1) 領域の決定:それぞれ次の値を表します

(2) 縦横比の設定:「自由サイズ」、「画像の縦横比」、「縦横比指定」、「定型サイズ」から選択します。 | (A) 左上座標(x,y) (B) サイズ(幅×高さ) (C) 領域座標(x,y) (D) −(x,y) |  トリミング領域 |

(3) 適用

(4) 解除

(5) トリミング・ツール

(6) 拡張: RAWに記録されている全ての領域を処理対象として指定できるように拡張します。(拡張領域とはRAWデータに格納されている画像情報の全ての領域を指し、通常はこの中の一部の領域が実効領域として利用されています。機種によっては黒領域や無効な画像の領域を含みます。)

トリミング領域設定・サブコントロール |

4.13.4 トリミング・ツール

トリミング・ツールは、マウスのドラッグ操作によって、ドラッグの開始点から終了点までの矩形を"領域設定方式"に従ってトリミング領域を設定するためのツールです。

「領域設定方式」で「自由サイズ」を指定されている場合には、ドラッグの開始点から終了点までの矩形がそのままトリミング領域となります。

それ以外の設定が選択されていて縦横比が固定されている場合には、ドラッグの開始点から縦横比を固定した矩形が表示されます。ドラッグを終了した時点の矩形がトリミング領域として設定されます。

拡張ボタンは、RAW ファイルに記録されていて、通常は切り取られてしまう周辺画素の部分や、ディストーション補正、回転、デジタルシフトによって切り取られた全ての画素を扱えるようにする機能です。このボタンを押下状態にすると、これらの全ての画素を表示し、トリミング領域を選択できるようになります。

RAW ファイルに無効画素が含まれている場合には、それも含めて表示しますので、カメラによっては画像周辺にノイズのような画素や、黒い部分も表示されることがあります。

RAW ファイルに無効画素が含まれている場合には、それも含めて表示しますので、カメラによっては画像周辺にノイズのような画素や、黒い部分も表示されることがあります。

4.14 その他

4.14.1 有効・無効の設定について

現像パラメータの中に"有効・無効"の設定ができるものがあります。ファインカラーコントローラ、レンズ収差補正、回転・デジタルシフトのサブコントロールにこれらは存在します。

ファインカラーコントローラではサブコントロール全体、レンズ収差補正では3つのブロックに分かれて現像パラメータの有効・無効を切り替えられるようになっています。

パラメータブロックが無効の場合、パラメータブロックを構成する現像パラメータの値がどんな値であっても等価な状態となります。

【パラメータがコピーされる場合の挙動】

4.14.2 Macintosh でのマウス・キーの操作についてファインカラーコントローラではサブコントロール全体、レンズ収差補正では3つのブロックに分かれて現像パラメータの有効・無効を切り替えられるようになっています。

パラメータブロックが無効の場合、パラメータブロックを構成する現像パラメータの値がどんな値であっても等価な状態となります。

【パラメータがコピーされる場合の挙動】

有効・無効が切り替えられるパラメータブロックがコピーされる場合、注意しなければならないことがあります。それは、有効な場合と無効な場合とで少し動作が異なるからです。

この動作の違いはコピーのソース側の状態で決定します。有効なパラメータブロックをコピーする場合、有効・無効の状態とそのパラメータブロック内の全ての現像パラメータの値がコピーされます。

無効なパラメータブロックをコピーする場合、無効という状態だけを引き継ぎ、パラメータブロック内の現像パラメータの値は変更されません。特殊な動作にも見えますが、パラメータブロックが無効の場合には引き継いではいけない現像パラメータの値が設定されている場合があるのです。

この動作の違いはコピーのソース側の状態で決定します。有効なパラメータブロックをコピーする場合、有効・無効の状態とそのパラメータブロック内の全ての現像パラメータの値がコピーされます。

無効なパラメータブロックをコピーする場合、無効という状態だけを引き継ぎ、パラメータブロック内の現像パラメータの値は変更されません。特殊な動作にも見えますが、パラメータブロックが無効の場合には引き継いではいけない現像パラメータの値が設定されている場合があるのです。

テイスト・パラメータ・サブコントロールではテイストの追加と編集、現像パラメータの保存、読込、初期化、

テイスト・パラメータ・サブコントロールではテイストの追加と編集、現像パラメータの保存、読込、初期化、 (2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで赤と白点を挟んで反対(青の)方向にカーソルを動かします。

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで赤と白点を挟んで反対(青の)方向にカーソルを動かします。 (2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで紫と白点を挟んで反対(緑の)方向にカーソルを動かします。

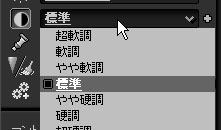

(2) WB微調整ダイアログのホワイトバランスターゲットで紫と白点を挟んで反対(緑の)方向にカーソルを動かします。 調子・ドロップダウンリストに登録された

調子・ドロップダウンリストに登録された