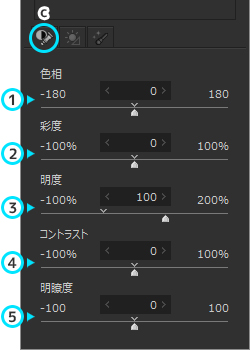

4. 現像パラメータの調整

現像パラメータの調整は、調整セクションのパラメータ・コントロールやサブコントロール上のGUIでおこなえます。

SILKYPIXでは現像パラメータの調整を、露出補正、ホワイトバランス、トーン(調子)、カラー、シャープ・ノイズリダクションの順で進めていただくことをお勧めしています。

この調整の順番に沿って調整がしやすい様、パラメータ・コントロールには「クイック」、「詳細」ともに各調整項目のGUIが上から順番に配置されています。

パラメータ・コントロールを用いることでお勧めの流れに沿った調整が進められます。

4.1. パラメータ・コントロールとサブコントロール

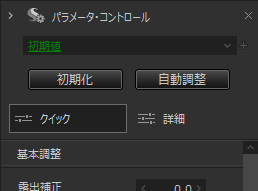

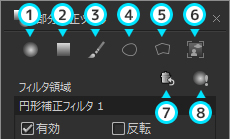

パラメータ・コントロールには、上から順にドロップダウンリスト、パラメータ調整ボタン(*1)が配置されています。

パラメータ・コントロールには、上から順にドロップダウンリスト、パラメータ調整ボタン(*1)が配置されています。

また、各種パラメータの調整をおこなうサブコントロールが並べられたコントロール・ボックスを切り替えるためのクイック/詳細(*2)ボタンが配置されています。

ドロップダウンリストは、弊社であらかじめ用意したもしくはお客様が任意に登録したテイスト(=プリセット値)から現像パラメータを選択していただく形式のGUIです。

SILKYPIX Developer Studio Pro12 では、現像パラメータのプリセット値を”テイスト”と呼びます。テイストについては「4.1.1. テイスト」で詳しく記述します。

*1 パラメータ調整ボタンについては、「4.1.3. パラメータ調整ボタン」をご参照ください。

*2 クイック/詳細については、「4.1.4. クイック/詳細」をご参照ください。

4.1.1. テイスト

「テイスト」とは現像パラメータのプリセット値のことです。

よく使う現像パラメータは「テイスト」として登録しておくことで、簡単に呼び出すことができます。

メーカーテイストを活用する

代表的な現像パラメータの組み合わせは、メーカーテイストとしてSILKYPIXにあらかじめ登録されています。

これらを活用して、簡単に現像パラメータの調整をおこなうことができます。

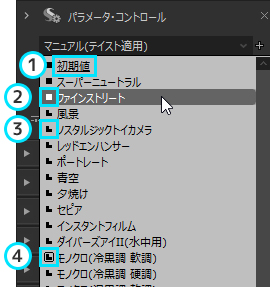

ドロップダウンリストを開いて、適用する「テイスト」を選択します。

すると、テイストに登録された現像パラメータが反映されます。

テイストには、現像パラメータがまるごと置き換わる「全体テイスト」と、現像パラメータの一部がセットされる「部分テイスト」があります。

「部分テイスト」の適用は、「現像パラメータの部分貼り付け」と等価の動作をします。よく使う現像パラメータをユーザーテイストとして登録する

よく使う現像パラメータは「テイスト」に登録して簡単に呼び出せるようにしましょう。

テイストへの登録は現像パラメータ全体を対象とした「全カテゴリ・テイスト」と、現像パラメータの各カテゴリ単位で登録するその他のテイストの2種類があります。

登録のしかたについては「4.1.1.3. テイストの登録」を参照してください。

4.1.1.1. 全カテゴリ・テイスト

パラメータ・コントロールの最上部に配置されている「全カテゴリ・テイスト」のドロップダウンリストについて説明します。

パラメータ・コントロールの最上部に配置されている「全カテゴリ・テイスト」のドロップダウンリストについて説明します。

ここで選択することができるテイストは、現像パラメータの「全カテゴリ」を対象とする全カテゴリ・テイストです。

「全カテゴリ・テイスト」には「全体テイスト」と「部分テイスト」の2つの種類があります。

【表示の説明】

“下線付き表示” は、そのテイストが初期値であることを示します。 初期値がテイストとして定義されている場合には該当するテイストの名称が、初期値が登録されているどのテイストとも異なる場合は図のように”初期値”という名称が表示されます。

なお、選択されているテイスト名が緑色の文字で下線付き表示されている場合、現像パラメータファイルが存在しないことを示しています。

現像パラメータファイルについては、「10.4.3.1. 現像パラメータファイル」をご参照下さい。 は、そのテイストが「全体テイスト」であることを示します。

は、そのテイストが「全体テイスト」であることを示します。

「全体テイスト」を選択した場合は、現像パラメータの全てのカテゴリが置き換わります。 は、そのテイストが「部分テイスト」であることを示します。

は、そのテイストが「部分テイスト」であることを示します。

「部分テイスト」を選択した場合は、現像パラメータの一部のカテゴリのみが置き換わります。 マークは、そのテイストが現在選択されていることを示します。

マークは、そのテイストが現在選択されていることを示します。

「全体テイスト」の場合はいずれか1つに、「部分テイスト」の場合は合致するもの全てに付きます。

【選択可能なテイスト】

ドロップダウンリストを開くと選択可能なテイストの一覧が表示されます。

ここには、登録されているメーカーテイスト(=弊社で用意したテイスト)とユーザーテイスト(=お客様が登録したテイスト)のほかに、以下の項目が表示される場合があります。初期値

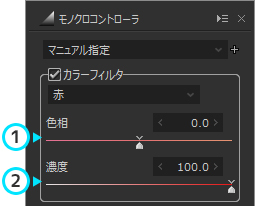

現像パラメータをパラメータ初期値に戻す場合に選択してください。 ただし、パラメータ初期値が「初期値」から変更されている場合かつ選択されているパラメータ初期値が全体テイストの場合、初期値として登録されている全体テイスト名が表示されます。マニュアル指定

現在の設定が登録されているテイストとも、パラメータ初期値とも合致しない場合に表示されます。 この項目は現在設定されている現像パラメータを指していますので、選択しても現像パラメータは変更されません。マニュアル (テイスト適用)

部分テイストを適用した場合など、登録している部分テイストのいずれかと合致している状態を示しています。

したがって、パラメータ初期値が「初期値」から変更されている場合かつ選択されたパラメータ初期値が部分テイストの場合にも表示されます。

この項目は現在設定されている現像パラメータを指していますので、選択しても現像パラメータは変更されません。初期値 (ユーザー設定)

パラメータ初期値が「初期値」から変更されている場合かつ選択されたパラメータ初期値が部分テイストの場合に表示されます。

ただし、この項目を選択した場合、登録されている部分テイストが合致したとみなされ、テイストの表示は「マニュアル(テイスト適用)」となります。

【選択されたテイストの表示】

テイストのドロップダウンリストが閉じている状態では現在の設定が表示されています。

登録されているテイストのいずれかが選択されている場合は、選択されているテイストの名称が表示されます。部分テイストの名称はここには表示されません。 それ以外に「初期値」、「マニュアル指定」、「マニュアル(テイスト適用)」と表示される場合があります。初期値

現像パラメータがパラメータ初期値の「初期値」と一致している場合のみ表示されます。

パラメータ初期値が「初期値」から変更されている場合かつ選択されているパラメータ初期値が全体テイストの場合、初期値として登録されている全体テイスト名が表示されます。マニュアル指定

現像パラメータを調整した結果、登録されているテイストのいずれとも合致していない状態を示しています。マニュアル (テイスト適用)

部分テイストを適用した場合などで、登録している部分テイストのいずれかと合致している状態を示しています。

したがって、パラメータ初期値が「初期値」から変更されている場合かつ選択されたパラメータ初期値が部分テイストの場合にも表示されます。

パラメータ初期値については、「9.5. パラメータ初期値の設定」をご参照ください。

※ 部分テイストの名称が表示されないのは、同時に複数の部分テイストと合致する場合があることや、1つの部分テイストにのみ合致している場合でも異なるパラメータの状態が何通りも定義されるからです。部分テイストはドロップダウンリストを開いた状態の場合にのみ選択するための項目として表示されます。

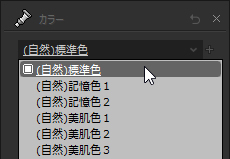

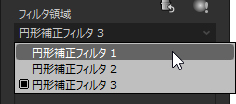

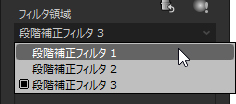

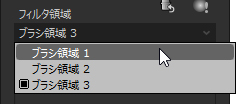

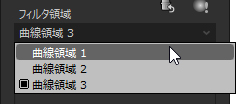

4.1.1.2. その他のテイスト

「全カテゴリ・テイスト」を除くその他のテイストのドロップダウンリストについて説明いたします。

「全カテゴリ・テイスト」を除くその他のテイストのドロップダウンリストについて説明いたします。

その他のテイストのドロップダウンリストは、各サブコントロールの最上部に配置されています。(*1)

*1 「露出・明るさ」、「マリンコントローラ」、「現像設定」サブコントロールには存在しません。

操作対象

各サブコントロール最上部に配置されたドロップダウンリストは、1つのパラメータカテゴリのみを対象とした部分テイストの選択に使用します。

サブコントロールの最上部に配置されたこれらのドロップダウンリストからテイストを選択した場合、その影響を受けるのは同じサブコントロール(*1)で調整可能な現像パラメータのみとなります。*1 シャープとノイズリダクションについては例外で、パラメータカテゴリは共通ですが、サブコントロールは2つに分割されています。

選択可能なテイスト

ドロップダウンリストを開くと選択可能なテイストの一覧が表示されます。

ここには、登録されているメーカーテイスト(=弊社で用意したテイスト)とユーザーテイスト(=お客様が登録したテイスト)のほかに、以下の項目が表示される場合があります。初期値

操作対象のパラメータカテゴリを初期状態に戻す場合に選択してください。 ただし、この初期値はパラメータ初期値の「初期値」を指しています。初期値 (ユーザー設定)

パラメータ初期値が「初期値」以外のものに設定されており、かつ現在設定されている現像パラメータがパラメータ初期値と等しい場合、表示されます。

現像パラメータを設定されたパラメータ初期値に戻す場合に選択してください。マニュアル指定

現在の設定が登録されているテイストとも、パラメータ初期値とも合致しない場合に表示されます。 この項目は現在設定されている現像パラメータを指していますので、選択しても現像パラメータは変更されません。

選択されたテイストの表示

ドロップダウンリストが閉じている状態では現在の状態が表示されています。

登録されているテイストのいずれかが選択されている場合は、選択されているテイストの名称が表示されます。

それ以外に、以下の項目が表示される場合があります。初期値

現像パラメータがパラメータ初期値の「初期値」と一致している場合の表示です。初期値 (ユーザー設定)

パラメータ初期値が「初期値」以外のものに設定されており、かつ現在設定されている現像パラメータがパラメータ初期値と等しい場合、表示されます。マニュアル指定

現像パラメータを調整した結果、登録されているテイストのいずれとも合致していない状態を示しています。

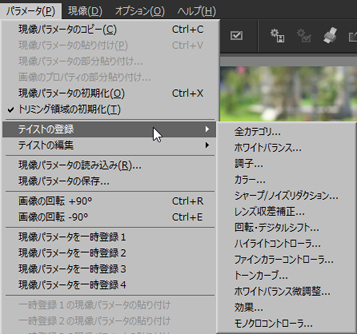

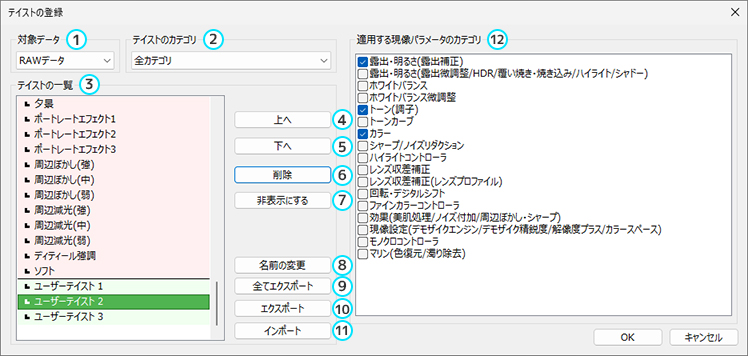

4.1.1.3. テイストの登録

現在選択しているコマに適用されている現像パラメータを、テイストとして追加・登録することができます。

現在選択しているコマに適用されている現像パラメータを、テイストとして追加・登録することができます。

テイストの追加・登録には2つの入り口があります。

メニューの[パラメータ(P)]-[テイストの登録]から「テイストのカテゴリ」を選択するか、もしくはドロップダウンリストの右横に配置された  アイコンをクリックします。

アイコンをクリックします。

すると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。

「テイストの登録」ダイアログは、「テイストの編集」ダイアログと同じ形状のダイアログです。

ダイアログの操作方法については、次の「4.1.1.4. テイストの編集」を参照してください。

「テイストの登録」によって追加された「テイスト」が選択された状態でダイアログが表示されますので、テイストの名称などを適切に設定して、[OK]ボタンで確定させてください。

「テイストの登録」ダイアログで設定すべき項目

テイストの名称

登録時には「ユーザーテイスト 1」のような連番が付加された名称が設定されます。

他のテイストと識別しやすいような適切な名称に変更してください。適用する現像パラメータのカテゴリ

「テイストのカテゴリ」が「全カテゴリ」以外のテイストとして追加される場合には、「適用する現像パラメータのカテゴリ」は1つのカテゴリに固定されていますので編集する必要はありません。

「テイストのカテゴリ」が「全カテゴリ」の場合は、「適用する現像パラメータのカテゴリ」でどのカテゴリを有効にするか設定することができます。

有効に設定されたカテゴリがテイストのマスクとして設定されます。

4.1.1.4. テイストの編集

登録されているテイストの編集をおこなうことができます。

テイストの名称を変更したり、表示順序を変更したりすることにより、テイストの選択がしやすいようにカスタマイズすることができます。

また、エクスポート、インポートの機能により、テイストを保存・復元することや、他のPCにテイストを移行することができます。

「テイストの編集」は、メニューの[パラメータ(P)]-[テイストの編集]-[パラメータ系テイストの編集]からおこないます。

対象データ

テイストは RAWデータ用とJPEG/TIFF/HEIF画像用に分かれています。テイストの編集対象としたいデータを選択します。テイストのカテゴリ

テイストはパラメータのカテゴリごとに設定します。編集したいカテゴリを選択します。テイストの一覧

現在選択している「テイストのカテゴリ」に登録されているテイストの一覧が表示されます。- リストの左の記号

テイストのカテゴリが全カテゴリの場合で適用する現像パラメータの全てを選択している場合 (全体テイスト)

テイストのカテゴリが全カテゴリの場合で適用する現像パラメータの全てを選択している場合 (全体テイスト)

テイストのカテゴリが全カテゴリの場合で適用する現像パラメータの一部を選択している場合 (部分テイスト)

テイストのカテゴリが全カテゴリの場合で適用する現像パラメータの一部を選択している場合 (部分テイスト)

テイストには弊社であらかじめ用意したメーカーテイストと、お客様が作成したユーザーテイストの2つの種類があります。 - メーカーテイスト

赤い背景で表示されます。

削除、エクスポート、移動をすることはできません。 - ユーザーテイスト

緑の背景で表示されます。

- リストの左の記号

上へ移動

選択しているテイストの表示位置を1つ上に移動します。下へ移動

選択しているテイストの表示位置を1つ下に移動します。削除

選択しているテイストを削除します。

メーカーテイストは削除することはできません。非表示にする / 表示する

選択されたテイストを非表示または表示状態にします。

メーカーテイストは削除できませんが、この設定でテイストの一覧には表示されなくなります。名前の変更

選択しているテイストの名前を変更します。全てエクスポート

「対象データ」と「テイストのカテゴリ」が共通しているすべてのユーザーテイストをファイルに記録保存します。

「テイストの一覧」で、背景が緑で表示されているすべてのテイストです。エクスポート

選択している1つのテイストをエクスポートしてファイルに保存します。インポート

ファイルに記録保存されているテイストの設定をインポートします。適用する現像パラメータのカテゴリ

「テイストのカテゴリ」が「全カテゴリ」の場合、適用する現像パラメータのカテゴリを設定することができます。 例えば、トーン(調子)とトーンカーブの2つが定義されたテイストといったものを作成することができます。

テイストの登録の場合もこのダイアログが表示されます。編集中のファイルの種類、ボタンを押した場所のテイストの種類が選択された状態で、編集可能なテイストに追加された状態で表示されます。テイストの名前を変更、表示位置を決定して OK ボタンを押すとテイストの登録が完了します。

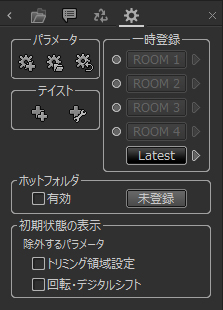

4.1.2. テイスト・パラメータ

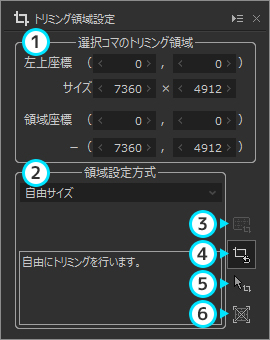

「テイスト・パラメータ」サブコントロールではテイストの登録と編集、現像パラメータの保存、読み込み、初期化、一時登録をおこなうことができます。

「テイスト・パラメータ」サブコントロールではテイストの登録と編集、現像パラメータの保存、読み込み、初期化、一時登録をおこなうことができます。

初期配置では、メインウィンドウの左側のタブに配置されています。

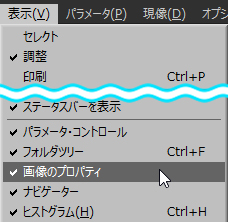

メニューの[表示(V)]-[テイスト・パラメータ]から表示することもできます。

4.1.2.1. 一時登録

「一時登録」は現像パラメータを一時的に記録する機能です。

現像パラメータを記録しておくことができる部屋は4つあり(ROOM1~4)、もう1つ”Latest”と記された特別な部屋があります。

最初の4つの部屋は、任意の現像パラメータを記録することができます。

左側の○ボタンをクリックすることで、現在選択されているコマの現像パラメータが部屋に記録されます。

部屋に現像パラメータが記録されると、記録された時刻が表示されます。

現像パラメータが記録されている部屋はボタンになっており、このボタンをクリックすると、現在選択されているコマに部屋に記録されていた現像パラメータを貼り付けます。

こうして、他のコマの現像パラメータや、同じコマの過去の現像パラメータなどをコピーすることができます。

現在選択されているコマの現像パラメータと一致する現像パラメータが記録されている部屋は強調表示されます。

右側の  アイコンは、「連続コピーモード」に入るためのボタンです。

アイコンは、「連続コピーモード」に入るためのボタンです。

「連続コピーモード」とは、部屋に記録された現像パラメータを複数のコマに貼り付けていくモードで、サムネイル表示上で現像パラメータを貼り付けたいコマの上でクリックしていきます。

このモードから抜けるためには、再度  アイコンをクリックしてください。

アイコンをクリックしてください。

一番下に配置された特別な部屋”Latest”は、常に最後に編集された現像パラメータが格納されています。

現像パラメータを調整した最終結果を、他のコマに貼り付けたい場合に活用してください。

「一時登録」にはいくつかの便利な活用方法があります。

詳しくは、「6.5. 一時登録機能の活用」をご参照ください。

4.1.2.2. ホットフォルダ

「ホットフォルダ」は、選択されたフォルダを監視し、処理対象コマが追加された場合にサムネイルに自動でコマを追加する機能です。

この機能は、単一のフォルダを選択した場合のみ使用することができます。

「ホットフォルダ」枠内の“未登録”と書かれたボタンをクリックする事で、選択されているコマの現像パラメータが登録され、“有効”のチェックボックスにチェックが付きます。

“有効”にチェックが付いている間、登録された現像パラメータが適用された状態でコマが自動追加されます。

“有効”のチェックは選択フォルダを変更すると自動でチェックが外れます。

4.1.2.3. 初期状態の表示

「押している間、初期状態を表示」ボタンの設定をおこないます。

本機能については、「3.2.3. マウス操作による初期状態の表示」をご参照ください。

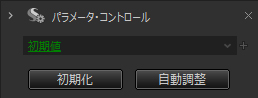

4.1.3. パラメータ調整ボタン

「全カテゴリ・テイスト」の下に、「初期化」および「自動調整」ボタンが配置されています。

「全カテゴリ・テイスト」の下に、「初期化」および「自動調整」ボタンが配置されています。

4.1.3.1. 初期化

選択されているコマの現像パラメータを初期状態に戻します。

パラメータ初期値が設定されている場合は、パラメータ初期値が適用されます。

詳しくは、「7.4. 現像パラメータの初期化」をご参照ください。

4.1.3.2. 自動調整

「自動調整」ボタンは、SILKYPIXが最適とする露出、ホワイトバランス、レベル補正をまとめておこなうことができるボタンです。

「自動調整」ボタンをクリックすると、選択されているコマに対して次の調整を順番におこないます。

オート・ホワイトバランスは、「Auto(自然)」が設定されます。

また、自動レベル補正は、「RGB」チャネルに対しておこなわれます。

自動調整をおこなったうえで、さらにパラメータを追い込んでいくこともできます。

シーンに応じて、ぜひ活用してみてください。

4.1.4. クイック/詳細

「パラメータ調整ボタン」の下に、「クイック」、「詳細」の切り替えボタンが配置されています。

「パラメータ調整ボタン」の下に、「クイック」、「詳細」の切り替えボタンが配置されています。

ボタンの選択状態を切り替えると、ボタン下のコントロール・ボックスがそれぞれの内容に切り替わります。

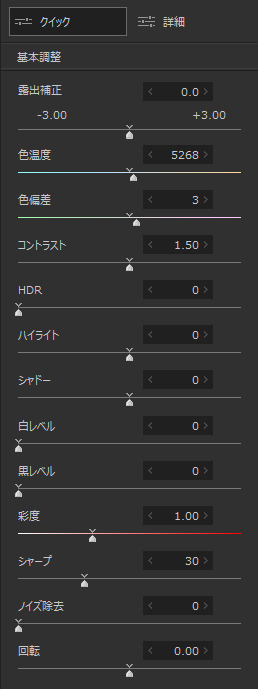

4.1.4.1. クイック

「クイック」は、SILKYPIX Developer Studio Pro12 でおこなえる「詳細」内の調整項目のうち使用頻度の高いパラメータのみを集約したコントロールが配置されています。

「クイック」は、SILKYPIX Developer Studio Pro12 でおこなえる「詳細」内の調整項目のうち使用頻度の高いパラメータのみを集約したコントロールが配置されています。

上から順番に調整をおこなうことで、基本的な調整を素早くおこなえます。

また、主要なパラメータのみを集約しておりますので、バランスを取りながらの調整が容易におこなえます。

「クイック」と「詳細」内のパラメータは相互に連動して動作します。

このため、「クイック」で基本的な調整をおこなった後、「詳細」に切り替えて追加の調整をおこなうこともできます。

「クイック」で調整可能なパラメータは次の通りです。

括弧内は、「詳細」内の対応するパラメータカテゴリを示します。

- 露出補正、露出微調整 (露出・明るさ)

- 色温度 (ホワイトバランス)

- 色偏差 (ホワイトバランス)

- コントラスト (トーン(調子))

- HDR (*1) (露出・明るさ)

- ハイライト (露出・明るさ)

- シャドー (露出・明るさ)

- 白レベル (トーン(調子))

- 黒レベル (トーン(調子))

- 彩度 (*2) (カラー)

- シャープ (*3) (シャープ)

- ノイズ除去 (*4) (ノイズリダクション)

- 回転 (回転・デジタルシフト)

*1 「露出・明るさ」サブコントロールの「覆い焼き・焼き込み/HDR」で選択されている項目に対する調整となります。

例えば、「覆い焼き」が選択されている場合、「覆い焼き」スライダーとして動作します。*2 「カラー」サブコントロールの「プロファイル」、「色表現」で選択されている項目に対する彩度の調整となります。

*3 「シャープ」サブコントロールで選択されている「種類」に対する調整となります。

「シャープ」サブコントロール上の1本目のスライダーの値と連動します。*4 「ノイズリダクション」サブコントロールで選択されている「モード」に対する調整となります。

4.1.4.2. 詳細

「詳細」は、SILKYPIX Developer Studio Pro12 でおこなえる調整のうちツール類を除くすべてのパラメータのサブコントロールが配置されています。

「詳細」は、SILKYPIX Developer Studio Pro12 でおこなえる調整のうちツール類を除くすべてのパラメータのサブコントロールが配置されています。

「詳細」に配置されているサブコントロールは次の通りです。

- 露出・明るさ

- ホワイトバランス

- トーン(調子)

- カラー

- シャープ

- ノイズリダクション

- ホワイトバランス微調整

- トーンカーブ

- ハイライトコントローラ

- ファインカラーコントローラ

- レンズ収差補正

- 回転・デジタルシフト

- 効果

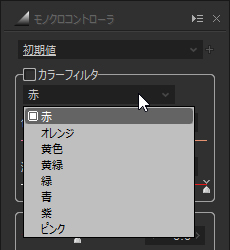

- モノクロコントローラ

- マリンコントローラ

- 現像設定

4.2. サブコントロール

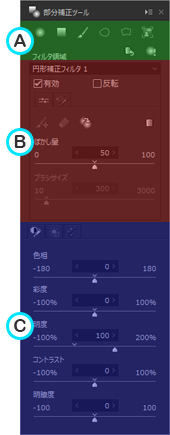

「サブコントロール」とは、現像パラメータの各カテゴリに用意された、パラメータ調整のためのコントロール・ウィンドウです。 機能別に (A) ~ (F) 、初期配置別に、(1) ~ (4) とタイプを分類できます。

- 【サブコントロールの一覧】

| 分類 | サブコントロール名 |

|---|---|

| (E) - (4) | テイスト・パラメータ |

| (A) - (1) | 露出・明るさ |

| (A) - (1) | ホワイトバランス |

| (B) - (1) | ホワイトバランス微調整 |

| (A) - (1) | トーン(調子) |

| (B) - (2) | トーンカーブ |

| (A) - (1) | カラー |

| (A) - (1) | シャープ (*1) |

| (A) - (1) | ノイズリダクション (*1) |

| (A) - (1) | 現像設定(デモザイク精鋭度/解像度プラス/カラースペース) (*2) |

| (B) - (1) | ハイライトコントローラ |

| (B) - (1) | ファインカラーコントローラ |

| (B) - (1) | レンズ収差補正 |

| (B) - (1) | 回転・デジタルシフト |

| (B) - (1) | 効果 |

| (B) - (1) | モノクロコントローラ |

| (B) - (1) | マリンコントローラ |

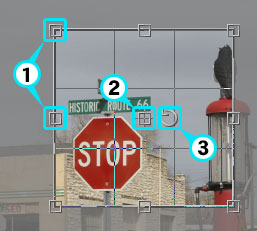

| (C) - (2) | トリミング領域設定 |

| (C) - (2) | スポッティングツール |

| (C) - (2) | 修整ブラシツール |

| (C) - (2) | グリッド設定 |

| (C) - (2) | 部分補正ツール |

| (D) - (3) | ヒストグラム |

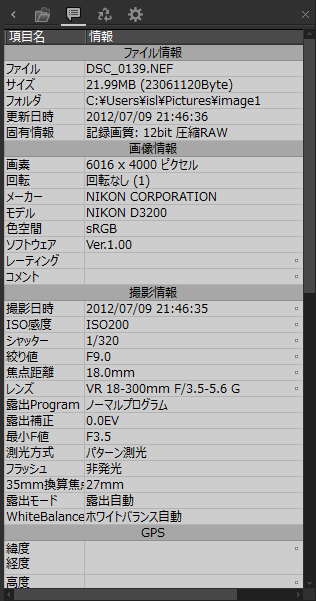

| (D) - (4) | 画像のプロパティ |

| (D) - (2) | バッチ現像状況 |

| (D) - (4) | フォルダツリー |

| (D) - (4) | ナビゲーター |

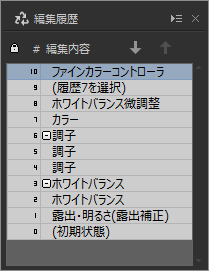

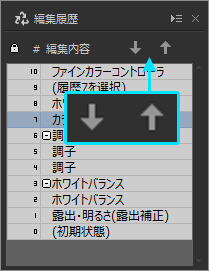

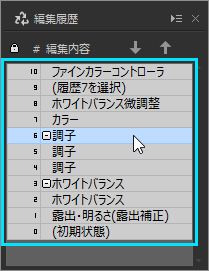

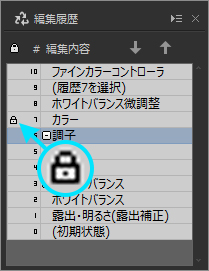

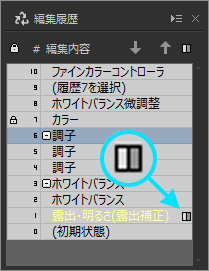

| (E) - (4) | 編集履歴 |

| (F) - (2) | カラーマネジメント |

【サブコントロールの分類】

(A) 現像パラメータの中で、基本的なカテゴリのパラメータを調整するためのサブコントロールです。

(B) 現像パラメータの中で、微調整用のパラメータカテゴリに属するパラメータを調整するためのサブコントロールです。

(C) プレビュー表示の操作モードと連動して表示されるサブコントロールです。

該当する操作モードに切り替えた場合にのみ表示されます。(D) パラメータ操作用のコントロールではなく、情報表示用のサブコントロールです。

(E) テイストや現像パラメータの操作をおこなうためのサブコントロールです。

(F) プレビュー表示の警告モードと連動して表示されるサブコントロールです。

該当する警告モードに切り替えた場合のみ表示されます。

*1 「シャープ」と「ノイズリダクション」は2つのサブコントロールに分かれていますが、これらの2つは共通のパラメータカテゴリに属します。

テイストは共有されています。*2 「現像設定」にはテイストはありません。

【サブコントロール初期配置の分類】

(1) 「詳細」内のコントロール・ボックスに配置されます。

(2) フローティング・ウィンドウとして表示されます。

(3) メイン・ウィンドウ右側に配置されます。

(4) メイン・ウィンドウ左側に配置されます。

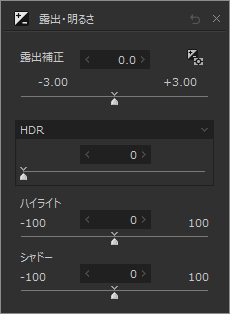

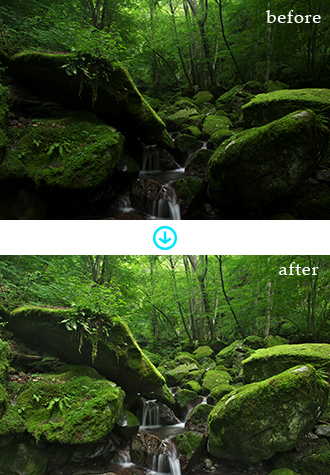

4.3. 露出・明るさ

画像の輝度を調整します。

画像の輝度を調整します。

露出補正では、画像全体の輝度を調整します。

画像全体が暗すぎたり、明るすぎるような場合、適切な明るさに調整できます。

覆い焼き・焼き込み/HDR、ハイライト・シャドーでは、明るい部分と暗い部分の輝度を調整します。

輝度差の激しい被写体を適切なバランスにしたり、暗くて見えない部分を明るくして見えるようにすることができます。

4.3.1. 露出補正

4.3.1.1. 露出補正

露出補正は、現像時の現像ゲインを決定します。これは、フィルムでは増減感現像に相当する処理で、カメラで露出補正をしたのとほぼ同様の結果となります。

調整は、露出補正スライダーより調整値を選択することでおこなえます。

露出補正は、現像時の現像ゲインを決定します。これは、フィルムでは増減感現像に相当する処理で、カメラで露出補正をしたのとほぼ同様の結果となります。

調整は、露出補正スライダーより調整値を選択することでおこなえます。

現像時に露出補正が可能なため、露出補正を前提とした撮影も可能です。詳しくは、「10.1.2. カメラでの露出補正と、現像時の露出補正の違いと応用」をご参照ください。

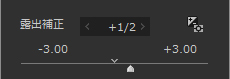

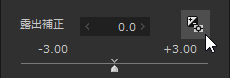

4.3.1.2. 自動露出補正

自動露出補正ボタンを押すことで、自動露出補正がおこなえます。

自動露出補正ボタンを押すことで、自動露出補正がおこなえます。

SILKYPIX の自動露出補正のアルゴリズムは、被写体を認識して含まれる色を細かく分析し、白とびや色とびを抑えつつ、表示デバイスや印刷デバイスの色再現能力を使い切れるよう、弊社の画像処理技術の粋を集めた高度な画像処理を施しています。

本機能により現像パラメータ調整の時間を短縮し、また、RAWならではのアンダー露出での撮影時などにも威力を発揮します。

4.3.1.3. 露出補正の微調整

露出の上限、下限の値についているスピンボタンで露出微調整をおこなうことができます。これは、露出補正スライダーではおこないにくい細かな露出調整をおこなうものです。

露出の上限、下限の値についているスピンボタンで露出微調整をおこなうことができます。これは、露出補正スライダーではおこないにくい細かな露出調整をおこなうものです。

露出補正で大まかな調整をおこない、この露出微調整で微調整の追い込みをかけると便利です。

4.3.1.4. 露出補正ツール

指定した点や領域の明るさを一定の明るさに調整するツールです。

メニューの[操作モード(M)]-[露出補正ツール]、もしくは上部ツールバーの  アイコンから露出補正ツール・モードに入ります。

アイコンから露出補正ツール・モードに入ります。

選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上で、クリックもしくはドラッグにより領域を指定すると、その領域が設定された輝度レベルになるように露出補正が調整されます。

ここで使用される輝度レベルは、RAWデータ上での感光レベルです。輝度レベルは「機能設定」にて設定できます。詳しくは「9.3.1.2. 露出補正ツールの設定」をご参照ください。

選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上で、クリックもしくはドラッグにより領域を指定すると、その領域が設定された輝度レベルになるように露出補正が調整されます。

ここで使用される輝度レベルは、RAWデータ上での感光レベルです。輝度レベルは「機能設定」にて設定できます。詳しくは「9.3.1.2. 露出補正ツールの設定」をご参照ください。

また、この機能は、無彩色の点でなくても指定可能です。その場合、R, G, B のうちの最も大きな値が指定した輝度レベルになるように調整されます。

例えば、赤い部分をクリックした場合には、R が指定した輝度レベルになるような露出補正値が計算されて露出補正がおこなわれます。

※スポイト操作に関する設定は「9.3.2. 操作」をご覧ください。

4.3.2. 覆い焼き・焼き込み/HDR

覆い焼き・焼き込みとHDRの調整ができます。

覆い焼き・焼き込みとHDRの調整ができます。

ドロップダウンリストで調整項目を選択し、スライダーで適用量を調整します。

ドロップダウンリストで選択中の調整項目のみが適用され、複数の調整項目を同時に使用することはできません。

4.3.2.1. 覆い焼き・焼き込み

覆い焼きとは、銀塩写真の焼き付け工程で暗い部分を覆って印画紙への露光量を減らすことで、部分的に明るく調整する手法です。

一方、焼き込みとは、銀塩写真の焼き付け工程で明るい部分に対して印画紙への露光量を増やすことで、部分的に暗く調整する手法です。

輝度差の激しい被写体の場合、暗い部分に合わせて露出補正をおこなうと、明るい部分が明るくなりすぎて飛んでしまいます。

このような場合、覆い焼き・焼き込み手法を使い画像の領域ごとに露出補正の量を適切に調整することで、より階調性の高い写真に仕上げることができます。

本ソフトウェアに搭載している覆い焼き・焼き込みは、画像を解析して露光量が足りない部分と充分な部分を自動的に識別し、人間の視覚に近い状態になるように部分的に露出補正を施します。

明るすぎる領域は露出が押さえられ、暗い領域は露出が増やされて中間的な明るさに近づく方向に領域ごとに調整されます。

ダイナミックレンジが狭められて明るい部分も暗い部分も見えやすくなりますので、白とびや黒つぶれの領域が存在する輝度差の激しい被写体の画像に効果的ですが、反面、コントラストは低下して軟調な仕上がりとなります。

覆い焼き・焼き込み調整の適用量は調整できますので、最も効果が得られるように調整してご使用ください。

また、覆い焼き・焼き込みの調整として以下の項目を選択できます。

焼き込み

白とびに近い明るい部分を自動で検出し、減感させることで階調を復元することができます。

また、これは明るい部分にのみ適用され、暗い部分の明るさには影響がありません。覆い焼き

暗い部分を自動で検出し、増感させることで明るく再現することができます。

また、これは暗い部分にのみ適用され、明るい部分の明るさには影響がありません。覆い焼き・焼き込み

覆い焼きと焼き込みを同時に調整します。

※ SILKYPIX Developer Studio Pro 5 以前の「覆い焼き」調整項目は、SILKYPIX Developer Studio Pro12 では「覆い焼き・焼き込み」として扱われます。

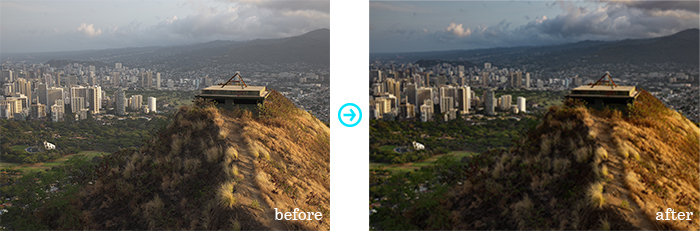

4.3.2.2. HDR

HDRとは、ハイダイナミックレンジ (High Dynamic Range imaging) の略で、人間の記憶に近い状態で写真表現する手法です。

写真は明るいところと暗いところを同時に表現することはできず、明るい部分に露出を合わせると暗い部分は黒くつぶれてしまい、暗い部分に露出を合わせると明るい部分は白トビしてしまいます。しかしながら人間の目はそれぞれの明度を調節し続けながら映像として認識するので、例えば輝度差が大きい風景を眺めた場合でも、適切な明るさで、黒つぶれも白トビもしない状態で記憶されます。

HDRは、すなわち通常の写真技法に比べて幅広いダイナミックレンジで表現するための写真技法となります。

従来HDR手法の多くは、露出の異なる複数の画像を合成し1枚の画像にする方法が用いられていました。本ソフトウェアは画像データが保有する豊富な情報を最大限に活用することで、一枚の画像データからでHDR表現を実現することができます。

HDRの適用量は調整できますので、最も効果が得られるように調整してご使用ください。

また、HDRの調整として以下の項目を選択できます。

HDR-焼き込み

白とびに近い明るい部分を自動で検出し、減感させることで階調を復元することができます。

また、これは明るい部分にのみ適用され、暗い部分の明るさには影響がありません。HDR-覆い焼き

暗い部分を自動で検出し、増感させることで明るく再現することができます。

また、これは暗い部分にのみ適用され、明るい部分の明るさには影響がありません。HDR

明るい部分と暗い部分を同時に調整します。

暗い部分のみを明るく再現

明るい部分のみを暗く再現

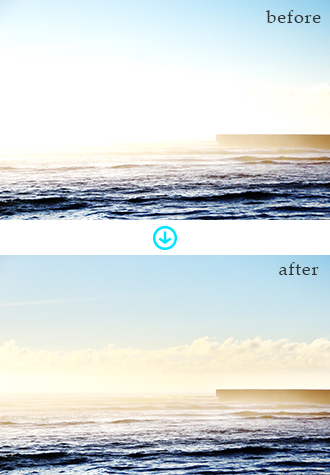

4.3.3. ハイライト・シャドー

ハイライト・シャドーでは、画像の明るい部分と暗い部分の輝度を、それぞれ調整します。

本ソフトウェアでは、画像を解析して明るい部分と暗い部分を自動的に識別します。

暗くて見えない部分を明るくして見えるようにしたり、飛んでしまっている雲の階調を復元することができます。

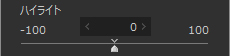

4.3.3.1. ハイライト

画像の明るい部分の輝度を調整します。

画像の明るい部分の輝度を調整します。

調整は、ハイライトスライダーより調整値を選択することでおこなえます。

4.3.3.2. シャドー

画像の暗い部分の輝度を調整します。

画像の暗い部分の輝度を調整します。

調整は、シャドースライダーより調整値を選択することでおこなえます。

4.4. ホワイトバランス

ホワイトバランスとは、白く表現する色を調整する機能です。

わたしたち人間の目は、環境光に適応する性質を持っています。太陽光の下でも、電球の下でも、蛍光灯の下でも、白いものを白と知覚することができます。しかし写真では、太陽光の下では白く写る物が、電球の下では赤みがかかり、また蛍光灯の下では緑や青みがかかってしまいます。これを調整するのがホワイトバランス調整です。

ホワイトバランスの調整により、写真は大きく色が変化し、その表情を変えます。白い被写体を白く再現したとき、もっとも色味が豊かで自然な写真に見えます。ホワイトバランスの基本は、白いものを白く表現することなのです。

しかし、撮影されたシーンによっては、白い被写体を白く再現することが必ずしも適切であるとはいえません。

例えば、夕日に照らされている白いものを完全に白く表現してしまうと、夕方であることが分からなくなるでしょう。また、どんよりとした曇り空の下で、憂鬱な気分を演出したいなら、白い被写体を青っぽく表現することは効果的でしょう。

ほとんどのカメラでは、撮影時に自動的にホワイトバランスの調整がおこなわれます。しかし、それは必ずしも正確ではなく、また正確であってもあなたが望む結果ではないかも知れません。

作画意図を反映した写真を撮影するためには、ホワイトバランスをその表現に応じて適切に設定する必要があります。

しかしながら、撮影時に適切なホワイトバランスの設定を割り出すのはとても難しいことです。

RAWで撮影する場合は、撮影時にホワイトバランスの設定に注意を払う必要はありません。

ホワイトバランスの設定は、RAWデータをJPEGやTIFF画像に現像処理する工程で必要なパラメータです。デジタルカメラにホワイトバランスの設定があるのは、カメラ内で現像処理してJPEG/TIFF画像に変換するために必要なのであって、RAWデータに記録保存する場合には必ずしも必要がありません。

実際にRAWで撮影する場合には、設定されたホワイトバランスはサムネイル画像やカメラの背面液晶に表示するためのプレビュー画像の作成に反映されますので、できるだけ適切な値であることが望ましいですが、後から現像処理する工程では、自由にホワイトバランスの変更をおこなうことができます。

RAWで撮影することによって、現像時にホワイトバランスを自由に変更することが可能となり、シーンにあった表現を時間をかけてじっくりと探し出すことができるようになります。 RAWデータで撮影する最大のメリットはここにあると言っても過言ではありません。

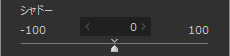

4.4.1. テイストからの選択

あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。

ホワイトバランス・ドロップダウンリストから適用するテイストを指定します。

この指定をおこなった後で、更に微調整をおこなうことが可能ですので、最初におおまかに光源を特定したり、お客様の撮影環境に合わせて登録されたテイストを選択したりという使用方法がお奨めです。

ここでは、主なテイストについて説明します。

あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。

ホワイトバランス・ドロップダウンリストから適用するテイストを指定します。

この指定をおこなった後で、更に微調整をおこなうことが可能ですので、最初におおまかに光源を特定したり、お客様の撮影環境に合わせて登録されたテイストを選択したりという使用方法がお奨めです。

ここでは、主なテイストについて説明します。

Auto(絶対)

自動的に適切なホワイトバランスを決定します。光源色の色かぶりをできるだけ解消するように自動調整します。Auto(自然)

自動的に適切なホワイトバランスを決定します。光源色の雰囲気を知覚的に再現するように自動調整します。光源色による色かぶりを完全に補正せずに、光源の色調を残したい場合に効果的です。Auto(水中)

自動的に適切なホワイトバランスを決定します。水中写真の青みを取り除くように自動調整します。昼光

野外での撮影の場合のホワイトバランスです。(晴れ夕方)

晴れの日の夕方、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。(快晴)

快晴の日の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。(晴れ)

晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。(曇り)

曇りの日に、雲からの散乱光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。(晴天日陰)

晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。(快晴日陰)

快晴の日の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。(日出前・日没後)

晴れの日の日出前・日没後に太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。

蛍光灯

蛍光灯の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。3波長型蛍光灯

家庭などで広く使われている3波長型蛍光灯の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。白熱球

電球の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。フラッシュ

フラッシュの光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。

4.4.2. オート・ホワイトバランスによる調整

ホワイトバランスに「Auto(絶対)」または「Auto(自然)」を設定した場合、画像を解析して自動的に適切なホワイトバランスに調整します。

SILKYPIXのオート・ホワイトバランスはデジタルカメラで採用されている方式と動作原理が根本的に異なり、従来型のオート・ホワイトバランスが苦手とする彩度の高い被写体や、白い部分がない被写体であってもかなり正確にホワイトバランスを検出することができます。

ホワイトバランスには正解はありません。

写真をどう表現したいかによって決まるもので、それは撮影者である「あなた」にしか決定できません。

しかし、たくさんの写真を現像する場合、一枚一枚に最適なホワイトバランスを設定するのは大変な作業です。

オート・ホワイトバランスは、効率よくたくさんの写真のホワイトバランスを決定するための手段として活用することができます。

白いものを白く表現することがホワイトバランスの基本です。

最終的には効果的な演出をおこなうためのホワイトバランスの調整をおこなうとしても、まずは適切にホワイトバランスを調整して白いものを白く表現するところから作業を開始するのが王道です。

オート・ホワイトバランスを使用すれば、ほとんどの写真で適切なホワイトバランスに自動的に調整されますので、たくさんの写真の調整をおこなう場合は最初にオート・ホワイトバランスを活用することは、作業の効率をあげるでしょう。

オート・ホワイトバランスは「Auto(絶対)」と「Auto(自然)」の2種類があります。

「Auto(絶対)」は光源色の色かぶりをできるだけ解消するように自動調整します。

「Auto(自然)」は光源色の雰囲気を知覚的に再現するように自動調整します。光源色による色かぶりを完全に補正せずに、光源の色調を残したい場合に効果的です。

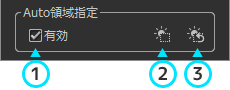

4.4.2.1. Auto領域指定ツール

オート・ホワイトバランスは、画像の全域を解析してホワイトバランスの計算がおこなわれます。

通常は、オート・ホワイトバランスを用いることで、適切なホワイトバランスを得ることができます。

しかしながら、画像内に複数の光源が写り込んでいるようなシーンでは、意図したホワイトバランスに調整されないことがあります。

このようなシーンでは、「Auto領域指定ツール」を用いてオート・ホワイトバランスの計算をおこなう領域を指定することで、その領域の光源を重視したホワイトバランスを得ることができます。

ホワイトバランスのテイストで「Auto(絶対)」、「Auto(自然)」、「Auto(水中)」のいずれかを選択すると、「ホワイトバランス」サブコントロールの「Auto領域指定」コントロールが有効になります。

※ 本機能は、単一の選択コマに対してのみ有効となります。

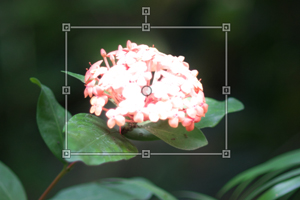

「Auto領域指定ツール」ボタンをクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[Auto領域指定ツール]を選択すると、Auto領域指定ツールモードとなります。

プレビュー画面上にAuto領域を示す枠が表示されますので、四隅および各辺のハンドルをドラッグ操作して領域を設定します。

中央のハンドルをドラッグすると、領域を移動します。

領域のドラッグ操作を終えると、オート・ホワイトバランスの計算がおこなわれ、指定した領域に基づいたホワイトバランス値が設定されます。

Auto領域の設定を終えたら、再度「Auto領域指定ツール」ボタンをクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[Auto領域指定ツール]を選択してツールモードを終了します。

有効

設定したAuto領域を適用します。

チェックを外すと、設定したAuto領域を保持したまま、Auto領域を考慮しないオート・ホワイトバランスの計算がおこなわれます。Auto領域指定ツール

「Auto領域指定」ツールモードに入ります。

再度クリックすると、ツールモードを終了します。Auto領域指定のリセット

指定したAuto領域を初期化します。

選択コマにAuto領域が設定されている場合、本ボタンが有効となります。

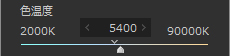

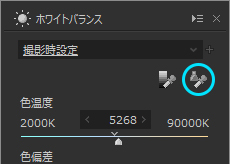

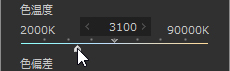

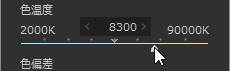

4.4.3. 色温度と色偏差を使ったホワイトバランスの調整

色温度を指定してホワイトバランスを調整する方法です。

「ホワイトバランス」サブコントロールに切り替えると、色温度調整スライダーが表示されます。

このスライダーを動かして、被写体の色味がうまくバランスする点を探します。

被写体が赤または黄色みがかっている場合には、色温度を小さく(低く)する側にスライダーを動かします。

被写体は青みがかっている場合には、色温度を大きく(高く)する側にスライダーを動かします。

このスライダーを動かして、被写体の色味がうまくバランスする点を探します。

被写体が赤または黄色みがかっている場合には、色温度を小さく(低く)する側にスライダーを動かします。

被写体は青みがかっている場合には、色温度を大きく(高く)する側にスライダーを動かします。

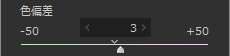

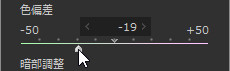

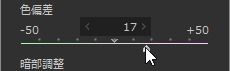

色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず色温度を合わせてから使用してください。

被写体が緑かぶりしている場合には、+側にスライダーを移動します。

被写体がマゼンタかぶりしている場合には、-側にスライダーを移動します。

色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず色温度を合わせてから使用してください。

被写体が緑かぶりしている場合には、+側にスライダーを移動します。

被写体がマゼンタかぶりしている場合には、-側にスライダーを移動します。

※ 「10.4.1. 色温度と色偏差について」もご参照ください。

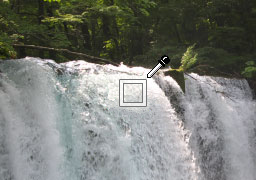

4.4.4. グレーバランスツール

写真に写ったグレーの被写体をターゲットとして、ホワイトバランスを調整するためのツールです。

「ホワイトバランス」サブコントロールにある「グレーバランスツール」アイコンをクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[グレーバランスツール]、もしくは上部ツールバーの

「ホワイトバランス」サブコントロールにある「グレーバランスツール」アイコンをクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[グレーバランスツール]、もしくは上部ツールバーの  アイコンで、グレーバランスツールによるホワイトバランス調整モードに入ります。

アイコンで、グレーバランスツールによるホワイトバランス調整モードに入ります。

この状態で、選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上のグレーにしたい部分をクリック、もしくは、ドラッグして範囲を指定すると、その部分をグレーとして再現するようなホワイトバランスが設定されます。

グレーの被写体が写っている写真の場合は、この機能を使うと簡単に適切なホワイトバランスに調整することができます。 また、グレーチャートや白紙などをあらかじめ撮影光源下で撮影しておくことで、この機能を積極的に活用することができます。

※ スポイト操作に関する設定は「9.3.2. 操作」をご覧ください。

4.4.5. 肌色指定ツール

写真に写った人の肌を、「綺麗な肌色と期待する色」に調整するためのツールです。

写真に写った人の肌を、「綺麗な肌色と期待する色」に調整するためのツールです。

「ホワイトバランス」サブコントロールにある  をクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]、もしくは上部ツールバーの <

をクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]、もしくは上部ツールバーの <

このツールでは、ホワイトバランスの調整と、露出補正の調整を同時におこないます。

肌色の調整は一度の操作では思ったようにいかない場合があります。

肌色の調整は一度の操作では思ったようにいかない場合があります。

そのような場合は、何度か操作を繰り返して、最も適切な調整値を探ってみてください。

例えば、調整した結果、肌色が赤く表現されすぎる場合には、赤すぎると思われる肌色を再度クリックします。 また、調整した結果、肌色が緑や青みがかって表現されすぎる場合には、緑または青みがかっている部分を再度クリックします。 これを何度か繰り返すうちに適度な色の表現がみつかるでしょう。

女性の顔の肌色部分で調整をおこなう場合には、チークなどで赤みがかっている部分を避けて、汚い肌色と思う部分を指定することで望ましい結果が得られやすくなります。

※ 肌色を連続的に調整したい場合には、機能設定ダイアログから「スポイト操作をワンショットで解除せずに連続しておこなう」を有効にしてください。詳細は「9.3.2. 操作」を参照してください

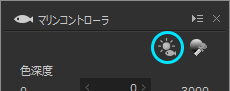

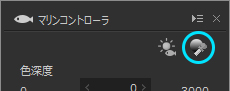

4.4.6. 水中グレーバランスツール

水中グレーバランスツールは、写真の中のグレー(無彩色)に表現したい部分を指定して、その部分がグレーに表現されるように、自動的にホワイトバランスを調整し、色深度と水中色偏差が計算されます。

メニューから、[操作モード(M)]-[水中グレーバランスツール]を選択するか、マリンコントローラの中の

メニューから、[操作モード(M)]-[水中グレーバランスツール]を選択するか、マリンコントローラの中の  ボタン、または上部ツールバーの

ボタン、または上部ツールバーの ボタンをクリックすると、水中グレーバランスツールによるホワイトバランス調整モードに入ります。

ボタンをクリックすると、水中グレーバランスツールによるホワイトバランス調整モードに入ります。

この状態で、プレビュー画像上のグレーにしたい部分をクリック、もしくは、ドラッグして範囲を指定すると、その部分をグレーとして再現するようなホワイトバランスが設定されます。

特に、写真の中に白いものが(あるいは色のない無彩色のものが)写っている場合に非常に有効な方法です。完全な白でなくても、砂地などをクリックして、大まかにホワイトバランスを取ってから、色深度と水中色偏差を使って追い込むこともできます。

※ スポイト操作に関する設定は「9.3.2. 操作」をご覧ください。

4.4.7. 暗部調整

色温度、色偏差が画像全体のホワイトバランスを調整するのに対して、暗部調整は、画像の暗い部分の色かぶりを補正する機能です。

明るい部分では、ホワイトバランスが取れているのに、暗い部分がマゼンタや緑かぶりを起こす画像を補正することができます。この機能により、暗い部分から明るい部分までの色の揺らぎを抑えることができます。

色温度、色偏差が画像全体のホワイトバランスを調整するのに対して、暗部調整は、画像の暗い部分の色かぶりを補正する機能です。

明るい部分では、ホワイトバランスが取れているのに、暗い部分がマゼンタや緑かぶりを起こす画像を補正することができます。この機能により、暗い部分から明るい部分までの色の揺らぎを抑えることができます。

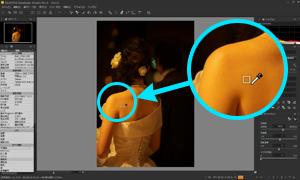

例えば、左の写真は、暗部にマゼンタかぶりが発生している例です。

拡大した部分に注目すると、暗い部分はマゼンタに色付いていることが分かります。暗部調整では、このような暗部だけホワイトバランスがずれる現象を緩和することができます。右図は、暗部調整機能を使用して、暗部のマゼンタかぶりを取り除いた例です。

補正なし

暗部調整(設定値:-31)

暗部色かぶりの詳細について

暗部の色かぶりを補正するのが本機能の主目的ですが、この機能を積極的に使用することで、暗い部分と明るい部分のホワイトバランスを変化させることができます。

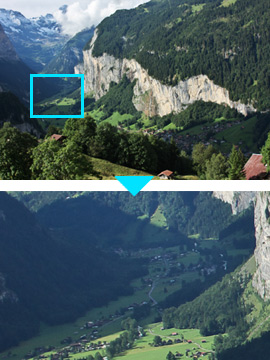

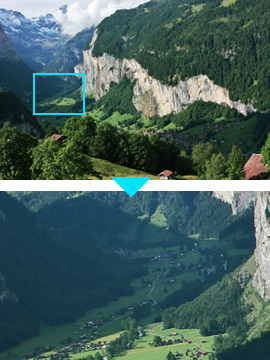

左の写真は、撮影時の状態です。

奥に写っている太陽光が当たった部分に合わせて、ホワイトバランスを「快晴」に設定すると、中央の写真になります。ところが、木漏れ日によって、服の色が緑に色づいています。服の色にホワイトバランスすると、こんどは、陽の当たっている部分がマゼンタに色づいてしまいます。つまり、ホワイトバランスだけでは、服と陽の当たっている部分の両方をバランスすることはできません。もちろん、実際には木漏れ日によって服は緑に色づいているので、真ん中がそのときの正常な色を再現しています。しかし、人間は色順応するために、撮影時の印象とは異なってしまっています。このようなケースでは積極的に暗部調整を使って暗部のホワイトバランスを調整することができます。右の写真は、暗部調整により、陽の当たる明るい部分の色はあまり変えずに、服の緑かぶりを取り除いた例です。撮影時の印象にかなり近づきました。

補正なし

ホワイトバランス(快晴)

ホワイトバランス(快晴)、暗部調整(+50)

色温度、色偏差との使い分け

ホワイトバランスを調整する際には、色温度、色偏差により明るい部分のホワイトバランスを先に決めます。次に、暗部の色づきが気になる場合に、暗部調整をおこなってください。暗部色かぶりの詳細について

暗部の色かぶりは、なぜ発生するのでしょうか?

原因は、イメージセンサーの漏れ電流と関係があります。

漏れ電流があるために、真っ黒の部分でも RAWデータに記録される値は 0 にはなりません。 SILKYPIX では、イメージセンサーの漏れ電流に相当する部分を RAWデータから減算して(オプティカルブラック補正)画像を生成します。ところが、イメージセンサーの漏れ電流は、温度が高くなるほど大きくなり、温度が低くなるほど小さくなるという性質があります。ほとんどの場合、カメラ内で温度に関係なく一定のレベルで黒を記録するようになっていますが、調整状態や撮影環境によっては、このレベル(オプティカルブラックレベル)が揺らぐことがあります。イメージセンサーの色ごとの感度差により、オプティカルブラックレベルが大きくなると暗部がマゼンタに色づき、小さくなると緑に色づきます。暗部調整は、このようなケースで暗部の色づきを緩和するための調整機能です。極端な低温下での撮影、高感度撮影、長時間露光などの厳しい条件で暗部のホワイトバランスがずれたのを補正できます。

SILKYPIX Developer Studio Pro 5 より露出補正の後に暗部調整を反映するようにしましたので、明るい部分に影響を与えることなく補正をかけることができます。

4.4.8. ミックス光補正

画面内に2つ以上の異なる光源色がある場合、それらを自動で判別しホワイトバランスを調整する機能です。

画面内に2つ以上の異なる光源色がある場合、それらを自動で判別しホワイトバランスを調整する機能です。

ミックス光とは、画面内に2つ以上の異なる光源色がある場合の写真を指します。例えば、日中シンクロなど、太陽下でのストロボ撮影は太陽光とストロボのミックス光、建物内観撮影は窓からの外光と室内灯のミックス光の状態になっています。

「ミックス光補正」は色温度や色偏差の調整を行った場合に、一方の光源色が不自然になるのを緩和する機能です。

補正量は調整できますので、必要に応じて調整してご使用ください。

4.4.9. ホワイトバランス微調整

最後にほんの少しだけホワイトバランスを変更したい場合に使用します。

ホワイトバランスターゲット、彩度スライダー 、色相スライダーの3つのコントロールを用いて、より詳細に設定することが可能になります。

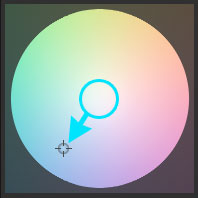

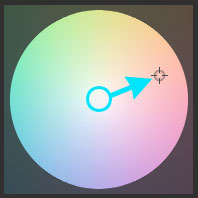

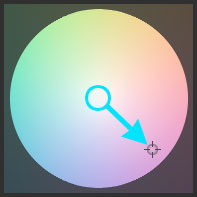

ホワイトバランスターゲット

ホワイトバランスターゲットとは、正確な色空間からマッピングして作成した指定領域で、 直接マウスでクリックすることで直感的にホワイトバランスの設定をおこなうことができます。

ホワイトバランスターゲットとは、正確な色空間からマッピングして作成した指定領域で、 直接マウスでクリックすることで直感的にホワイトバランスの設定をおこなうことができます。- 【マウスホイールでの操作】

ホワイトバランスターゲット上にマウスカーソルをのせた状態で[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、彩度スライダーを操作できます。

[Ctrl]+[Shift]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。

※ 機能設定の「マウスホイール操作によるコントロール上でのパラメータ変更を有効にする」が有効の場合、[Ctrl]キーの押下が不要となります。

詳しくは、「9.3.2. 操作」をご参照ください。- 【マウスホイールでの操作】

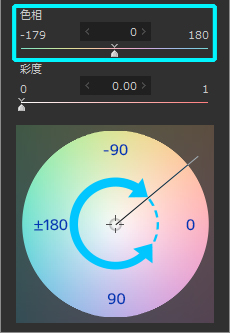

色相スライダー

ホワイトバランスターゲットの右方向から時計回りの角度を表し、スライダー移動することで詳細に角度を設定することができます。

設定値により次の場所を指定します。

ホワイトバランスターゲットの右方向から時計回りの角度を表し、スライダー移動することで詳細に角度を設定することができます。

設定値により次の場所を指定します。- 0

中心より右方向 - 90

中心より下方向 - 180

(-180)

中心より左方向 - -90

中心より上方向 - 正

中心より下半分 - 負

中心より上半分

- 0

彩度スライダー

ホワイトバランスターゲットの中心からの半径を表し、スライダー移動することで詳細に半径を設定することができます。設定値の範囲は0.00~1.00で、0.00のときホワイトバランスターゲットの中心、1.00のとき最大半径になります。

ホワイトバランスターゲットの中心からの半径を表し、スライダー移動することで詳細に半径を設定することができます。設定値の範囲は0.00~1.00で、0.00のときホワイトバランスターゲットの中心、1.00のとき最大半径になります。

4.4.10. 色と調整のまとめ

ここでは、色をどうしたいとき、どのような設定をすれば良いかという観点で設定例をまとめてご案内します。

赤みを取りたい(赤かぶりを取りたい)

- (a) 色温度スライダーを小さい(低い)側に動かします。

- (b) ホワイトバランスターゲットで赤と白点を挟んで反対(青の)方向にカーソルを動かします。

- (a) 色温度スライダーを小さい(低い)側に動かします。

青みをとりたい(青かぶりを取りたい)

- (a) 色温度スライダーを大きい(高い)側に動かします。

- (b) ホワイトバランスターゲットで青と白点を挟んで反対(赤の)方向にカーソルを動かします。

- (a) 色温度スライダーを大きい(高い)側に動かします。

紫かぶり(マゼンタかぶり)をとりたい

- (a) 色偏差スライダーを[-]側に動かします。

- (b) ホワイトバランスターゲットで紫と白点を挟んで反対(緑の)方向にカーソルを動かします。

- (a) 色偏差スライダーを[-]側に動かします。

緑かぶりをとりたい

- (a) 色偏差スライダーを[+]側に動かします。

- (b) ホワイトバランスターゲットで緑と白点を挟んで反対(紫の)方向にカーソルを動かします。

- (a) 色偏差スライダーを[+]側に動かします。

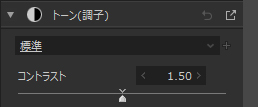

4.5. トーン(調子)

コントラストやガンマを調整して、画像の軟調、硬調を調整します。

他の補正の調整が終わった上での微調整をおこなう場合は、「トーンカーブ」を使用します。

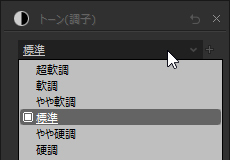

4.5.1. テイストからの選択

トーン(調子)・テイストに登録されたテイストを選択します。

トーン(調子)・テイストに登録されたテイストを選択します。

メーカーテイストとして、軟調~硬調までの調子を段階的に用意してあります。

「標準」はSILKYPIXの初期の設定です。「標準」は、sRGBやAdobe RGBの基準トーンカーブよりコントラストが高く、見栄えがよくなるように設定されています。

「忠実」を選択すると、sRGBやAdobe RGBの基準トーンカーブの通りのトーン(調子)表現となります。

4.5.2. 調子の調整

トーン(調子)の基本調整は、コントラスト、コントラスト中心、ガンマ、白レベルおよび黒レベルの5つのパラメータでおこないます。

また、ソフト、明瞭度、かすみ除去の調整もおこなうことができます。

コントラスト

コントラストとは、明るい部分と、暗い部分の対比という意味を持ちます。

コントラストを強くすると、明るい部分がより明るくなり、暗い部分はより暗く表現されることになり、硬調になります。

逆にコントラストを弱くすると、明るい部分と、暗い部分の差が小さくなり、軟調になります。

コントラストとは、明るい部分と、暗い部分の対比という意味を持ちます。

コントラストを強くすると、明るい部分がより明るくなり、暗い部分はより暗く表現されることになり、硬調になります。

逆にコントラストを弱くすると、明るい部分と、暗い部分の差が小さくなり、軟調になります。コントラスト中心

コントラストを調整するにあたって、どの程度の明るさから上を明るいとみなすか、下を暗いとみなすかのコントラスト調整上の基準の明るさが「コントラスト中心」です。

コントラストを調整するにあたって、どの程度の明るさから上を明るいとみなすか、下を暗いとみなすかのコントラスト調整上の基準の明るさが「コントラスト中心」です。

例えばコントラストを強くすると、「明るい部分」はより明るく「暗い部分」はより暗くなるわけですが、「コントラスト中心」は「明るい部分」と「暗い部分」の中間点であり、コントラストの影響を受けません。

コントラスト中心を小さくすると、印象的には、明るくなったように感じられます。 これは、暗い部分を中心としてコントラストを上げるために、暗くなる部分が狭まり、明るくなる部分が大きくなるためです。

逆に、コントラスト中心を大きくすると、印象的には、暗くなったように感じられます。

一般に、コントラストをつけたい被写体が暗い場合にはコントラスト中心を小さく設定し、逆に明るい場合にはコントラスト中心を大きく設定することで、望ましい調子表現がおこなわれます。- 【ヒストグラムの活用】

コントラスト中心は、ヒストグラムの下部に マークで表示されます。

マークで表示されます。

ここには、プレビュー画像上のマウスカーソルの指す点のR,G,B の輝度も表示されます。

この機能を使って、コントラストをつけたい部分の輝度分布を見ながら調整すると、比較的簡単に最適値を見つけることができるでしょう。

- 【ヒストグラムの活用】

ガンマ

ガンマは、一種の明るさの調整です。ガンマを大きくすれば、全体が明るくなり、小さくすれば全体が暗くなります。

明るさの調整という意味では「露出補正」と似ていますが、全く異なるタイプの調整がおこなえます。

ガンマは、一種の明るさの調整です。ガンマを大きくすれば、全体が明るくなり、小さくすれば全体が暗くなります。

明るさの調整という意味では「露出補正」と似ていますが、全く異なるタイプの調整がおこなえます。

「露出補正」は暗部から明部まで一律に明るさを比例調整する機能ですが、ガンマ補正は、最も暗い点と最も明るい点の明るさは変化させずに、その中間の明るさを変化させます。

ガンマを大きくすると、明るい部分が圧縮されて、そのぶん暗い部分が伸ばされて明るくなります。

ガンマを小さくすると、暗い部分が圧縮されて、そのぶん明るい部分が伸ばされて暗くなります。

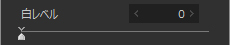

このため、本ソフトウェアでは、この操作は調子を変える操作と位置づけて調子表現の項目に分類してあります。白レベル

白レベルは、画像の白として表現するレベルを調整します。

白レベルは、画像の白として表現するレベルを調整します。

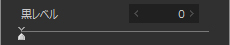

白レベルを上げて暗くなってしまっているハイライト部分を明るくすることで、写真をクリアな印象に仕上げることができます。黒レベル

黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。

黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。

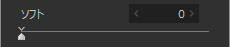

黒として表現するレベルを指定するもので、このパラメータを大きくすると黒が締まります。 逆光撮影で、全体的に眠い感じになったときや、風景などが空気の乱反射の影響で眠い感じになっている場合に効果を発揮します。ソフト

ソフトは、光源やハイライト部分などに対して明るさのぼかし効果をかけることができます。

ソフトは、光源やハイライト部分などに対して明るさのぼかし効果をかけることができます。

明るさやコントラストなどの調整では得られない柔らかな印象の写真に仕上げることができます。

明瞭度

明瞭度は、被写体のきめ細やかな質感を調整します。

明瞭度は、被写体のきめ細やかな質感を調整します。

明瞭度を上げると、被写体の細部をより「くっきり」とした写真に仕上げることができるので、全体的に眠い風景写真の質感を蘇らせたい場合などに効果を発揮します。

また、明瞭度を下げると、女性やお子様のポートレート写真、マクロ写真では、柔らかい雰囲気のソフトフォーカスのような写真に仕上げることができます。

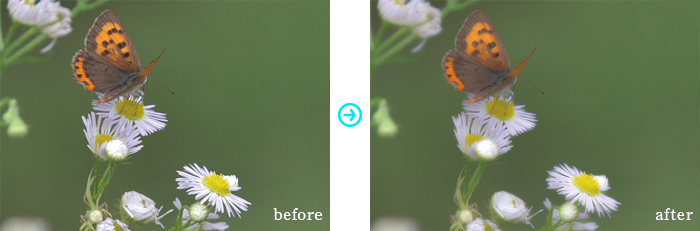

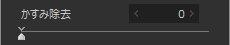

かすみ除去

かすみ除去は、塵や埃などによりかすみのかかった部分に対して失われた彩度を復元・強調します。

かすみ除去は、塵や埃などによりかすみのかかった部分に対して失われた彩度を復元・強調します。

かすみ除去を上げると、かすみ部分を取り除き、クリアな写真に仕上げることができます。

※ SILKYPIX Developer Studio Pro 12では、従来のかすみ除去の効果を改良いたしました。

SILKYPIX Developer Studio Pro 11以前の現像パラメータにかすみ除去が適用されている場合、以前のかすみ除去の効果を再現いたしますが、「トーン(調子)」カテゴリの現像パラメータを操作すると改良されたかすみ除去の効果が適用されます。

お望みの現像結果と異なる場合は、お手数ですが SILKYPIX Developer Studio Pro12 での再調整をお願いいたします。トーンカーブにグラフを表示する

「トーンカーブにグラフを表示する」にチェックを入れることで、ここでの調整状態を、「トーンカーブ」サブコントロールにグラフで表示することができます。

トーンカーブにグラフを表示した状態で、「トーン(調子)」のパラメータを調整することで、パラメータの状態を視覚的にグラフで確認することができます。

「トーンカーブ」でさらに微調整をおこなう上でも、「トーン(調子)」のグラフが表示されていることは参考になります。

4.5.2.1. 黒レベルツール

指定した点や領域の部分を指定して黒レベルを設定するツールです。

メニューの[操作モード(M)]-[黒レベルツール]、もしくは上部ツールバーの  アイコンから黒レベルツール・モードに入ります。

アイコンから黒レベルツール・モードに入ります。

選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上で、クリックもしくはドラッグにより領域を指定すると、その領域が設定された輝度レベルになるように黒レベルが調整されます。

ここで使用される輝度レベルは、RAWデータ上での感光レベルです。輝度レベルは「機能設定」にて設定できます。詳しくは「9.3.1.3. 黒レベルツールの設定」をご参照ください。

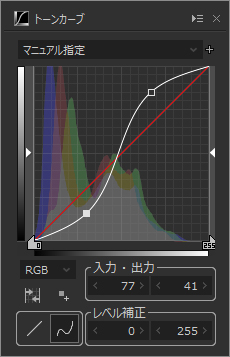

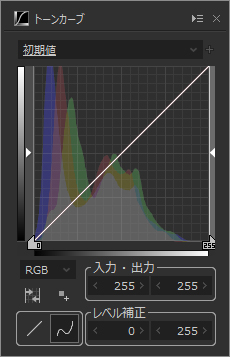

4.5.3. トーンカーブ

「トーンカーブ」は他の補正の調整が終わった上での調子表現の微調整や、効果を与えるための明度変換をおこなうためのツールです。

「トーンカーブ」の補正は、他の補正処理がおこなわれ、現像設定の出力カラースペースの色空間に変換された後に反映されます。

そのため、例えば、カラーでモノクロを設定した場合にトーンカーブでR、G、B別々に調整を行うとモノクロにならない、現像設定の出力カラースペースを変更した場合は色空間に合わせて再調整が必要になる、等が起こります。ご使用の際はその点を踏まえてご使用ください。

このサブコントロールでは、明度の変換をおこなうカーブ(=トーンカーブ)を設定します。

横軸が入力(元画像の輝度)、縦軸が出力(変換後の輝度)となっています。

※ 「トーンカーブ」サブコントロールのウィンドウ枠をドラッグすると、サブコントロールの大きさを調整することができます。

このとき、[Shift]キーを押さえながらドラッグすると、縦横比を固定して、サブコントロールの大きさを調整することができます。

4.5.3.1. テイストの選択

テイストには、メーカーテイストとして調子に効果を与えるものをいくつか用意してあります。

また、トーンカーブのテイストには、「初期化」、「全て初期化」という特殊な項目があります。

「初期化」は選択されているチャネル(RGBすべて, R, G, B, L のいずれか)のトーンカーブのみを初期化し、「全て初期化」は5つのトーンカーブの全てを初期化します。

4.5.3.2. 構成点の編集

トーンカーブは、構成点を通過するように描かれ、その構成点を操作することでトーンカーブを操作します。

トーンカーブは、構成点を通過するように描かれ、その構成点を操作することでトーンカーブを操作します。

選択されている構成点の情報は、「入力・出力」コントロールに表示されます。

このコントロールで値を編集するか、もしくはトーンカーブ上の構成点をドラッグして、構成点を移動させることができます。

構成点の追加

グラフ上でマウスを左クリックすると、その位置に構成点が追加されます。

または、 をクリックしてトーンカーブの構成点追加モードに切り替え、プレビュー表示から構成点を追加することもできます。

をクリックしてトーンカーブの構成点追加モードに切り替え、プレビュー表示から構成点を追加することもできます。構成点の選択

操作対象とする構成点を選択します。

選択されている構成点は で表示されます。

で表示されます。

構成点をマウスでクリックすることで、選択の切り替えができます。構成点の移動

選択されている構成点をグラフ上でドラッグするか、「入力・出力」コントロールに表示される構成点の座標値を変更することで構成点を移動させることができます。構成点の削除

削除したい構成点にマウスカーソルを合わせ、右ボタンをクリックすることで、その構成点が削除されます。

また、[Delete]キーを押すことで、選択されている構成点を削除することもできます。

4.5.3.3. コントロールの説明

チャネル選択

処理対象のチャネルを選択します。

R、G、B、Lのそれぞれトーンカーブでおこなった設定を反映した後に、 RGBのトーンカーブでおこなった設定が反映されます。RGB

RGB値共通のトーンカーブを編集します。R

R値のみを処理するトーンカーブを編集します。G

G値のみを処理するトーンカーブを編集します。B

B値のみを処理するトーンカーブを編集します。L

輝度のみを処理するトーンカーブを編集します。

※ 一般的なRGBのチャネルを組み合わせたトーンカーブでは、トーンを変更した際に、明るさと共に色も変化します。

Lトーンカーブでは輝度のみのトーンが調整できるため、例えばハイキ―やハイコントラストにした際でも色の抜けが少なくなり、彩度の変化が少なくなります。構成点追加

トーンカーブの構成点追加モードに切り替えます。

プレビュー表示上でクリックした点が、トーンカーブの構成点として追加されます。

[Ctrl]キーを押しながらクリックすると、RGB、R、G、B、Lすべてのトーンカーブ上に構成点が追加されます。直線

トーンカーブを構成点の直線補間で作成します。曲線

トーンカーブを構成点の曲線補間で作成します。入力・出力

選択されている構成点の座標を編集します。レベル補正

レベル補正の入力範囲を編集します。自動レベル補正

現在選択中のチャネルのレベル補正を自動で調整する機能です。

画像のヒストグラムを認識し、シャドー、ハイライトが設定された割合となるようレベル補正を調整します。

シャドー、ハイライトの割合は「機能設定」にて設定できます。

詳細は「9.3.1.7. 自動レベル補正の設定」をご覧ください。※ [構成点追加]機能は、トーンカーブが単調増加または単調減少の場合にのみ機能します。

【「構成点追加」機能を使ったトーンカーブでの調整方法】

「構成点追加」機能を使用すると、プレビュー画像の目的の部分を構成点としてトーンカーブを変更できます。以下に追加の例を挙げます。調整する画像をプレビューモードで表示してください。

「トーンカーブ」サブコントロールを表示して、 [構成点追加]ボタンをクリックしてください。

トーンカーブの構成点追加モードに切り替わります。プレビュー表示した画像の明度を変更したい部分をクリックしてください。

現在選択している種類のトーンカーブ上に構成点が追加されます。

構成点を移動させて、トーンカーブを調整してください。

構成点の移動は、トーンカーブ上で構成点をドラッグするか、もしくは「入力・出力」コントロールで座標値を編集します。トーンカーブの設定が画像に反映されます。

4.6. カラー

カラーの調整は、彩度の調整とカラーのプロファイル、カラーの色表現の選択ができます。

4.6.1. テイストからの選択

カラー・テイストに登録されているテイストをドロップダウンリストから選択します。

カラー・テイストに登録されているテイストをドロップダウンリストから選択します。

4.6.2. 彩度の調整

彩度を強くするほど、色が鮮やかになりますが、もともと鮮やかな色があった場合に、色が飽和してディティールが失われることがあります。 彩度を調整する場合には、全体的な色の鮮やかさを見ながら調整するとともに、鮮やかな部分の色が飽和してディティールが失われないかも合わせて気を配る必要があります。

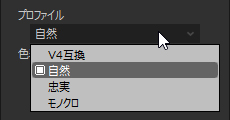

4.6.3. カラーのプロファイル

カラーのプロファイルとは、色再現の特性を指します。「カラー」サブコントロールにある「プロファイル」ドロップダウンリストから選択することができます。

カラーのプロファイルとは、色再現の特性を指します。「カラー」サブコントロールにある「プロファイル」ドロップダウンリストから選択することができます。

カラーのプロファイルには、「V4互換」、「自然」、「忠実」、「モノクロ」、「JPEG/TIFF/HEIF」、「DNG」、「フォトスタイル/カメラ色」、「フィルム シミュレーション」があります。

V4互換

「V4互換」は、SILKYPIX Developer Studio Pro、SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 または SILKYPIX Developer Studio 4.0 以前のパラメータ情報がある場合に、その色作りを引き継ぐプロファイルとなります。以前のバージョンで調整をおこなった際の色調を維持する場合にご使用ください。自然

「自然」は、SILKYPIXの標準としている色づくりを行うプロファイルです。忠実

「忠実」は、あっさりとした階調性の高い色表現が特徴です。トーン(調子)でコントラストを変更した場合も色味を保持します。そのため、彩度を高くすることなくコントラストを強くできる、色を浅くする事無くコントラストを弱めることができる、といった特徴があります。モノクロ

「モノクロ」は、モノクローム写真を作成する際に使用します。「色表現」でタイプの異なる2種類の色表現を選択することができます。JPEG/TIFF/HEIF

「JPEG/TIFF/HEIF」は、画像データがJPEG、TIFF、HEIFの場合のプロファイルです。DNG

「DNG」は、DNG形式の画像に保存されたカラーのプロファイルを使用します。

DNG形式の画像については、「10.4.4. DNG(Digital Negative)フォーマット対応について」をご参照ください。フォトスタイル/カメラ色(※1)

「フォトスタイル/カメラ色」はPanasonic社製デジタルカメラの色づくりを再現するプロファイルで、一部の対応するカメラで撮影されたRAWデータの場合に選択可能となります。

「フォトスタイル/カメラ色」を選択すると、「色表現」が「フォトスタイル/カメラ色」専用の内容に切り替わり、設定可能なフォトスタイルまたは、カメラの標準の色づくりを再現する「カメラ色」が選択できます。

「フォトスタイル/カメラ色」に対応しているカメラは「対応カメラリスト」をご参照ください。※ フォトスタイルはPanasonic社製のデジタルカメラの機能です。

フィルム シミュレーション(※1)

「フィルム シミュレーション」はFUJIFILM社製デジタルカメラの色づくりを再現するプロファイルで、一部の対応するカメラで撮影されたRAWデータの場合に選択可能となります。

「フィルム シミュレーション」を選択すると、「色表現」が「フィルム シミュレーション」専用の内容に切り替わり、設定可能なフィルムシミュレーションが選択できます。

「フィルム シミュレーション」に対応しているカメラは「対応カメラリスト」をご参照ください。※ フィルムシミュレーションはFUJIFILM社製のデジタルカメラの機能です。

※1 SILKYPIX Developer Studio Pro12では、「フォトスタイル/カメラ色」や「フィルム シミュレーション」に対応したカメラのRAWデータを開いた際、撮影時に設定された「フォトスタイル/カメラ色」や「フィルム シミュレーション」を初期状態で反映します。

なお、SILYKPIX Developer Studio Pro10以前の現像パラメータが適用される際、適用されるパラメータのカラーのプロファイルおよび色表現が初期値の場合はこれまでのSILKYPIXの初期値である「自然」が適用されます。

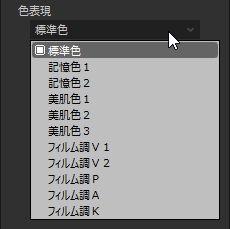

4.6.4. カラーの色表現

カラーの色表現とは、色再現の方針を決めるもので、「カラー」サブコントロールにある「色表現」ドロップダウンリストから選択することができます。

カラーの色表現とは、色再現の方針を決めるもので、「カラー」サブコントロールにある「色表現」ドロップダウンリストから選択することができます。

カラーの色表現には、「標準色」、「記憶色」、「美肌色」、「フィルム調」、「モノクロ」、「フォトスタイル/カメラ色」、「フィルム シミュレーション」のカテゴリがあります。

4.6.4.1. 標準色

SILKYPIXの標準としている色作りです。このモードは、忠実な色再現を目指しています。 多くの場面で違和感のない自然な色再現となります。

4.6.4.2. 記憶色

かならずしも忠実な色再現だけが、「綺麗な色」の写真を作るとは限りません。

私たち人間の記憶の中に残っている色、あるいは、この物体がこうあって欲しい色は、実際とずれていることが分かっています。これらは個人差もありますが、そこには一定の傾向や方向性を見出すことができます。

記憶に残っている色、あるいは、期待している色が写真として再現されたとき、「綺麗な色の写真」に見えるのです。

このモードは、この記憶色や、期待する色の傾向に合わせて色作りをおこなうものです。

色によってその方向性は異なりますが、ごく単純に言えば彩度が高くなる方向にあり、「標準色」モードに比べ、彩度が高めとなります。

このモードは、さまざまな場面で「綺麗な色の写真」を作りますが、高彩度の物体(花など)の場合には、色が飽和しやすくなります。

この場合には、飽和した色を「4.10. ファインカラーコントローラ」で調整するか、彩度のコントロールで彩度を弱めにするか、現像ゲインを低くして調整してください。

記憶色1は、SILKYPIX Developer Studio Pro 以前のバージョンの「記憶色」と同等の色再現をおこないます。記憶色2は、新しい色再現技術「3次元カラーマッピング方式」を使った、より人間の感覚に近い記憶色を再現するモードです。

この2つは、好みに応じて選択してください。

※ 現像ゲインを低くして暗く表現すると、高い彩度の物体の色が再現しやすくなります。彩度が高く、かつ明度も高い色は、ほとんどの表示デバイス(ディスプレイ)や、印刷デバイス(プリンタや印刷機)において不得手だからです。

また、このモードが適さないものとして、人物の写真があります。

肌色、すなわちオレンジ系の色は彩度を高く記憶します。このためこのモードにおいても彩度を高く表現しますが、人物の肌に関しては必ずしも彩度が高く表現されることを被写体の人物も、撮影者も好まない場合が多いからです。

人物の肌を綺麗に表現したい場合には、「美肌色」の色表現が適しています。

4.6.4.3. 美肌色

人物写真の場合、忠実に色を再現するよりも人間が期待する方向で色づくりをおこなった方が、「綺麗な肌色」を作ることができます。

このモードは、「日本人の実際の肌色」を「綺麗な肌色と期待する色」に近づけるような色再現をおこないます。

肌と言ってもライティングによっては輝度変化や、受ける光源色の変化、そして肌荒れなどの影響で明度、彩度、色相ともに変化します。

このモードでは、実際の肌色を中心とした色をできるだけ「綺麗な肌色と期待する色」に近づけるとともに、近くの色とのバランスを取る必要性から、肌色から遠く離れた色以外は、全体に彩度を落とし、かつ明度の高い表現となります。

「標準色」モードでは、ホワイトバランスの調整によって「綺麗な肌色と期待する色」に近づけようとすると、肌以外の部分の色バランスが崩れ易くなりますが、このモードでは、肌色近傍の色をできるだけ近い色として再現し、かつ正常なホワイトバランスが得られるように調整してありますので、ポートレイトでご使用になると、自然な背景色と綺麗な肌色の双方を表現しやすくなります。

このモードの開発にあたり、主に参考にしたのは女性の肌色に対する期待色です。

それは、ごく単純に言えば実際よりも赤みがかる方向で、彩度が低く、明度が高いというものです。

この期待色の傾向は、特に女性で強く、男性はむしろやや黄色味をおびた健康的な肌色を好む傾向にあるようです。

このため、自然な肌色表現や、褐色の肌色表現を望む場合や、男性の写真には適さないかも知れません。

このモードから外れる場合には、「標準色」設定をお使いください。

美肌色1は、本ソフトウェアの初期のバージョンの「美肌色」と同等の色再現をおこないます。

美肌色2は、新しい色再現技術「3次元カラーマッピング方式」を使った美肌色を再現するモードです。

美肌色3は、肌色近辺に関しては「美肌色」の再現をおこないつつ、他の色に関しては「記憶色」方向に色がややシフトしている色再現をおこないます。綺麗な肌色と鮮やかな背景、服などを両立させたい場合に便利です。

※ 綺麗な肌色の再現のためには、適切なホワイトバランスの調整が不可欠です。

光源の一定した撮影条件以外の場合では、これを調整するのは、なかなか手間がかかります。

本ソフトウェアでは、肌の一部をクリックすることで、その肌色を「綺麗な肌色と期待する色」に一発で調整する、「肌色指定ツール」機能を備えています。

4.6.4.4. フィルム調

このモードは、リバーサルフィルムに似た色再現をおこないます。

フィルムでは、デジタルカメラと違い、光源色や露出により色が大きく変化します。フィルムで良い色を求めると、光源の色も露出の範囲も絞られてきます。

これではデジタルの良さが損なわれてしまいますので、本ソフトウェアでは、ホワイトバランスや露出調整をはじめとする全ての調整機能とフィルム調の色を両立させるべくチューニングをおこなっています。

このため、このフィルム調の色表現を選択するだけで簡単にフィルムライクな色を得ることができます。

ただし、このモードを変えるだけでは、グレー軸のトーンは変化しません。好みに合わせてトーン(調子)も調整してください。

また、彩度を高く表現するフィルム調モード(例えばビビットなフィルム調V)は、ホワイトバランスの調整により大きく色が変化します。

合わせてホワイトバランスの調整をおこない好みの色に追い込んでください。

さらに細かい色の調整をおこなうには「4.10. ファインカラーコントローラ」を参照してください。

4.6.4.5. モノクロ

プロファイルで「モノクロ」を選択した場合の色表現です。

モノクロは、RGB各色の平均をとりモノクロ化をおこないます。

モノクロ2は、人間の目の感度特性に近い自然なモノクローム写真を生成します。

場面に応じて、より自分の表現に近いモードを選択してください。

なお、モノクロ化は、最終的なカラー画像を色作りの最終段階でおこなわれます。

したがって、ホワイトバランスや色表現を調整することで、さまざまなモノクロ化をおこなうことができます。

4.6.4.6. フォトスタイル/カメラ色

プロファイルで「フォトスタイル/カメラ色」を選択した場合の色表現です。

カメラがフォトスタイル機能を持つ場合、ドロップダウンリストには設定可能なフォトスタイルが表示され、フォトスタイルの色づくりを再現します。

カメラがフォトスタイル機能を持たない場合、ドロップダウンリストには「カメラ色」のみが表示されます。「カメラ色」はカメラの標準の色づくりを再現します。

※ ドロップダウンリストに表示される各フォトスタイルについての説明はカメラのマニュアルなどでご確認ください。

4.6.4.7. フィルム シミュレーション

プロファイルで「フィルム シミュレーション」を選択した場合の色表現です。

カメラがフィルムシミュレーション機能を持つ場合、ドロップダウンリストには設定可能なフィルムシミュレーションが表示され、フィルムシミュレーションの色づくりを再現します。

「撮影時設定」を選択すると撮影時に設定したフィルムシミュレーションの色づくりを再現します。撮影時のフィルムシミュレーションは「4.21. 画像のプロパティ」の撮影情報で確認できます。

※ ドロップダウンリストに表示される各フィルムシミュレーションについての説明はカメラのマニュアルなどでご確認ください。

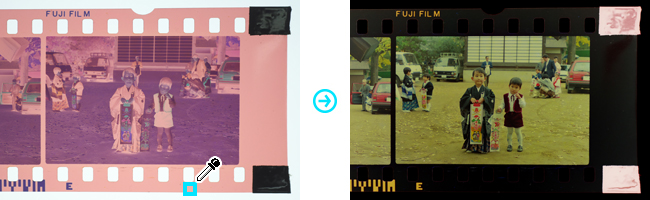

4.6.5. ネガフィルム反転ツール

ネガフィルム反転ツールは、ネガフィルムを撮影した写真中のフィルム部分を指定して反転をおこなうためのツールです。

反転処理はトーンカーブの調整でもおこなえますが、この場合、露出補正やホワイトバランスなどの調整が反転してしまいます。

本ツールによる反転をおこなうことで、通常の画像と同様に露出補正やホワイトバランスなどの調整がおこなえます。

上部ツールバー上の ![]() をクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[ネガフィルム反転ツール]からネガフィルム反転モードに入ります。

をクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[ネガフィルム反転ツール]からネガフィルム反転モードに入ります。

選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上でクリックもしくはドラッグによりフィルムの感光されていない部分を指定します。

領域が指定されると、その領域が黒となるようにホワイトバランスの調整と反転処理をそれぞれ同時におこないます。(※)

本ツールにより反転処理がおこなわれると、「カラー」サブコントロールのプロファイルが「ネガフィルム反転」となります。

本ツールにより反転処理がおこなわれると、「カラー」サブコントロールのプロファイルが「ネガフィルム反転」となります。

反転状態を解除する場合は、「ネガフィルム反転」以外のプロファイルを選択します。

なお、ネガフィルムを撮影する際は、フィルムの感光されていない部分も含めて撮影する必要があります。

または、感光されていないフィルムのコマを同一撮影条件で撮影しておき、サムネイル上で感光されていない部分を指定する必要がありますのでご注意ください。

4.6.5.1. 処理対象RAWデータの制限

ネガフィルム反転ツールは、以下のカメラ機種で撮影されたRAWデータでは使用できません。

対象となるRAWデータのコマが選択されている場合、本ツールは無効となります。

あらかじめご了承ください。

- Fujifilm

- X10, X-S1, XF1

- FinePix S2Pro, S3Pro, S5Pro, HS20EXR, HS22EXR, HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR, F505EXR, F550EXR, F600EXR, F605EXR, F770EXR, F775EXR, F800EXR, F805EXR, F900EXR, S100FS

- X10, X-S1, XF1

- Microsoft/Nokia

- Lumia 930, 1020, 1520

- Lumia 930, 1020, 1520

- SIGMA

- DP1, DP1s, DP1x, DP2, DP2s, DP2x, SD14, SD15

- DP1, DP1s, DP1x, DP2, DP2s, DP2x, SD14, SD15

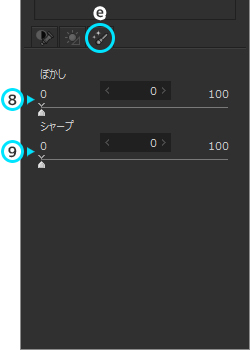

4.7. シャープ・ノイズリダクション

シャープとノイズリダクションはそれぞれ独立したサブコントロールを持ちますが、共通のパラメータカテゴリに属する現像パラメータです。

そのためテイストのドロップダウンリストは共有します。テイストはシャープとノイズリダクションの設定を両方とも含んでいますので注意してください。

シャープを強くすると同時にノイズも強調されてしまい、シャープとノイズリダクションは同時にバランスを取って調整する必要があります。

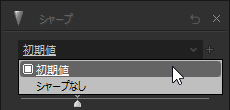

4.7.1. テイストからの選択

シャープ・ノイズリダクション・ドロップダウンリストから登録されているテイストを選択します。

シャープ・ノイズリダクション・ドロップダウンリストから登録されているテイストを選択します。

4.7.2. シャープの調整

シャープは、画像の輪郭を強調する機能です。シャープが強い程、解像感が増します。

ただし、あまり強くしすぎると、輪郭付近が黒ぶちや白ぶちで縁取られる現象や、反対色で縁取られる現象が現れます。

印刷結果などを参考にしながら、適切な強さを設定してください。

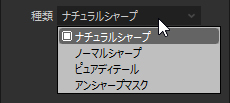

シャープの種類として、「ナチュラルシャープ」「ノーマルシャープ」「ピュアディティール」「アンシャープマスク」の4種類が選択できます。

シャープの種類として、「ナチュラルシャープ」「ノーマルシャープ」「ピュアディティール」「アンシャープマスク」の4種類が選択できます。

ナチュラルシャープは輪郭付近に表れる黒ぶちや白ぶちを抑制することができます。

また、シャープネスを強めても、背景のノイズが強調されにくいという特性があります。

ノーマルシャープは一般的に用いられているアルゴリズムです。

ピュアディティールはより高い解像感を求めて弊社で開発した独自のアルゴリズムで処理しています。強くかけても精細部をつぶすことがなく、今まで以上に強いシャープをかけることができるようになりました。

4.7.2.1. ナチュラルシャープ

輪郭強調

全体的なシャープネスの強さを決定します。

全体的なシャープネスの強さを決定します。

ただし、このパラメータを強くすると、輝度が変化して輪郭付近に黒ぶち、白ぶちが発生しやすくなります。

黒ぶち、白ぶちを抑制するためには、「偽輪郭抑制」・「ぼけ味保護」をご利用ください。偽輪郭抑制

シャープネスを強めた際に表れる輪郭周辺の黒ぶちや白ぶちを抑制する強度を調整します。

シャープネスを強めた際に表れる輪郭周辺の黒ぶちや白ぶちを抑制する強度を調整します。

ただし、ディテールが弱くなるように見えますので、「輪郭強調」とバランスを見ながら調整してください。※ 「偽輪郭」 は、輪郭周辺の黒ぶちや白ぶちの輪郭を指しています。

ぼけ味保護

シャープネスを強めた際に表れるノイズや強調されすぎた黒ぶちや白ぶちを抑制します。

シャープネスを強めた際に表れるノイズや強調されすぎた黒ぶちや白ぶちを抑制します。

ただし、ディテールが弱くなるように見えますので「輪郭強調」とバランスを見ながら調整してください。

「偽輪郭抑制」とは抑制の傾向が違うため、「ぼけ味保護」を強くする場合は「偽輪郭抑制」を弱めに、「偽輪郭抑制」を強くする場合は「ぼけ味保護」を弱めにすることをお勧めします。

4.7.2.2. ノーマルシャープ/ピュアディティール

輪郭強調

全体的なシャープネスの強さを決定します。

全体的なシャープネスの強さを決定します。

ディティール強調

細かなエッジ(ディティール)部分の強調度合いを決定します。

このパラメータを強くすると、はっきりとした輪郭をあまり強めることなく、ディティールの解像感を上げることができます。

ただし、ノイズも同時に強調されやすいので、ノイズとのバランスを見ながら調整してください。

細かなエッジ(ディティール)部分の強調度合いを決定します。

このパラメータを強くすると、はっきりとした輪郭をあまり強めることなく、ディティールの解像感を上げることができます。

ただし、ノイズも同時に強調されやすいので、ノイズとのバランスを見ながら調整してください。※ディティールの強調具合は、輪郭強調のパラメータとの両方で決まります。輪郭強調を弱めた場合には、ディティールの強調も同時に弱くなるようになっています。まず大まかに(1)輪郭強調のパラメータを設定した後で調整してください。

黒ぶち色づき抑制

シャープネスを強めた際に現れる輪郭周辺の黒ぶちや、反対色による輪郭の色づきを抑制する強度を調整します。

ただし、このパラメータを強くすると、色分離が悪くなります。(異なる色の境界で色が抜け、白くなりやすくなります)

ですから、色分離とのバランスを見ながら調整してください。

シャープネスを強めた際に現れる輪郭周辺の黒ぶちや、反対色による輪郭の色づきを抑制する強度を調整します。

ただし、このパラメータを強くすると、色分離が悪くなります。(異なる色の境界で色が抜け、白くなりやすくなります)

ですから、色分離とのバランスを見ながら調整してください。

4.7.2.3. アンシャープマスク

量

アンシャープマスク処理の適用量を設定します。大きくなるほど、強く処理が施されます。

アンシャープマスク処理の適用量を設定します。大きくなるほど、強く処理が施されます。

半径

輪郭強調をおこなうエッジの太さを設定します。

輪郭強調をおこなうエッジの太さを設定します。

大きくするとエッジが太くなり、小さくすると細くなります。

通常は、0.5~1.0程度に設定するとよいでしょう。しきい値

小さくすると、エッジの鮮明さにかかわらず輪郭が強調されます。大きくすると、ある程度以上鮮明なエッジのみが強調されます。

小さくすると、エッジの鮮明さにかかわらず輪郭が強調されます。大きくすると、ある程度以上鮮明なエッジのみが強調されます。

このパラメータは、輪郭強調によりノイズが強調されてしまうことを防ぐ場合に使用します。

通常は、1でお使いいただき、ノイズが強調されすぎていると感じる場合には少しずつ大きくして、解像感とノイズのバランスをとってください。

4.7.3. ノイズリダクションの調整

ノイズとは、高感度撮影時におきるざらざら感のことです。これを本ソフトウェアでは高周波ノイズと呼ぶことにします。 また、高感度撮影時には、ざらざら感の他に赤や緑、青といったノイズも発生し、これを本ソフトウェアでは色ノイズと呼びます。 これらのノイズを除去する機能がノイズリダクションです。 また、これはノイズではありませんが、シャープネス時に発生する輪郭周辺の色づきを緩和するには、黒ぶち色づき抑制を使用します。

※ SILKYPIX Developer Studio Pro 6 からノイズリダクションが改良されたため、 SILKYPIX Developer Studio Pro 5 以前のノイズリダクションの現像パラメータが読み込まれた場合、ノイズリダクション処理の結果が以前の製品と異なります。

お望みの現像結果と異なる場合は、お手数ですが SILKYPIX Developer Studio Pro12 での再調整をお願いいたします。

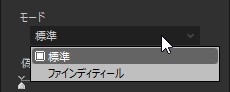

4.7.3.1. モード

ノイズリダクション処理のモードを選択します。

ノイズリダクション処理のモードを選択します。

「標準」を選択すると、SILKYPIX Developer Studio Pro 9 以前と同等の処理をおこないます。

一般的にノイズリダクションは強く適用するとシャープ感が損なわれてしまいますが、「ファインディティール」を選択すると、細部の描写やシャープ感を維持しながらノイズリダクション処理をおこないます。

「ファインディティール」は従来のノイズリダクション処理と比較して処理時間を要しますので、ノイズがあまり気にならない写真には「標準」モードを使用するなど状況に合わせて使い分けると良いでしょう。

※ 本モードを切り替えると、「ノイズリダクション」サブコントロール上で調整可能なすべての調整パラメータの処理が切り替わります。

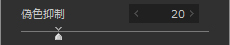

4.7.3.2. 偽色抑制

偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。

本ソフトウェアでは、細かな構造の部分(高周波部分)に発生する偽色と、ノイズによって発生する色ノイズ偽色の双方を同時に抑えることができます。

偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。

本ソフトウェアでは、細かな構造の部分(高周波部分)に発生する偽色と、ノイズによって発生する色ノイズ偽色の双方を同時に抑えることができます。

高感度撮影時に発生する色ノイズや、細かな構造の部分に発生する偽色が気になる場合に、抑制強度を強めてください。

ただし、この機能にはデメリットもあります。

抑制強度を強めれば強めるほど、色の分離が低下し、色境界で色がぼやけていきます。また、彩度の高い部分の色がその周囲に漏れてくる「色漏れ」という現象を引き起こします。

このため、抑制強度を強めすぎると、かえって画像品質を低下させてしまうことがあります。

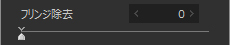

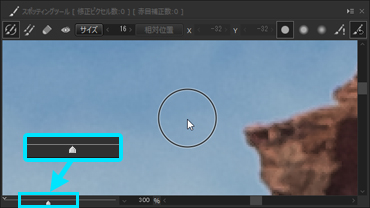

4.7.3.3. フリンジ除去

フリンジ除去は、フリンジを抑える処理の強度を調整します。

フリンジ除去は、フリンジを抑える処理の強度を調整します。

フリンジとは、高輝度(明るい)部分に隣接する低輝度(暗い)部分のエッジに、本来存在しない紫や緑といった色づきが出る現象を指します。

このような色づきを除去することができます。

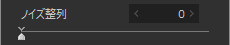

4.7.3.4. ノイズ整列

高感度撮影時に目立つノイズを整列させて清潔な画像を生成します。

高感度撮影時に目立つノイズを整列させて清潔な画像を生成します。

この機能は、2種類の異なる性質のノイズを低減します。

1つは、横または縦に走る縞状のノイズであるバンディングノイズです。

バンディングノイズが気になる場合には、ノイズ整列を高めながらバンディングノイズが消えるように調整します。

2つ目は、ノイズによって引き起こされる色や輝度の荒れです。

色や輝度の荒れが気になる場合には、ノイズ整列を高めた上で、さらに偽色抑制を高めてください。

※ ノイズ整列は、バンディングノイズを除去する強度を調整する処理と、色や輝度の荒れを整列する処理を同時におこないます。

バンディングノイズを除去する強度は、ノイズ整列のパラメータによってのみ変化します。

色や輝度の荒れを整列する強度は、ノイズ整列のパラメータと偽色抑制のパラメータの両方で変化します。(これらの2つのパラメータの乗算値によって決定されます。)

したがって、ノイズ整列を調整する場合には、偽色抑制も同時に調整してください。

バンディングノイズが気になる場合には、まずノイズ整列でバンディングノイズが消えるように調整したあと、偽色抑制で荒れをコントロールします。

バンディングノイズではなく、色や輝度の荒れが気になる場合には、まず偽色抑制を高めてからノイズ整列を調整するようにします。

パラメータの調整は、ノイズ整列が先でも、偽色抑制が先でも構いませんが、上記の順に行うとパラメータを追い込みやすくなります。

4.7.3.5. ノイズ除去

高周波ノイズ抑制するには、「ノイズリダクション」サブコントロールにあるノイズ除去スライダーを使います。これは RAWデータのレベルでノイズを抑制する機能です。

高周波ノイズ抑制するには、「ノイズリダクション」サブコントロールにあるノイズ除去スライダーを使います。これは RAWデータのレベルでノイズを抑制する機能です。

なお、パラメータが初期値の場合、「偽色抑制」および「ノイズ除去」の初期値はカメラの機種、ISO感度等により変化します。

詳細は、「4.22.2. ダイナミックデフォルト」をご覧ください。

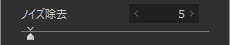

4.7.3.6. 暗部ノイズ除去強度

ノイズリダクションの処理では、画像の明るい部分と暗い部分においてノイズの抑え方をそれぞれ調整しています。

ノイズリダクションの処理では、画像の明るい部分と暗い部分においてノイズの抑え方をそれぞれ調整しています。

しかし、被写体によっては、暗い部分のノイズの残り方が気になる場合があります。

これを調整するのが暗部ノイズ除去強度です。

暗部ノイズ除去強度は、「偽色抑制」、「フリンジ除去」、「ノイズ整列」、「ノイズ除去」の各調整パラメータに対して、暗い部分のノイズをさらに強く抑えるかどうかを設定します。(※)

「標準」を選択すると、通常のノイズリダクションの処理をおこないます。

「少し強め」「強め」を選択すると、暗い部分のノイズがより強く抑えられます。

その分、暗い部分のディテールが消えやすくなります。

この機能は、暗い部分のノイズが気になるが、「ノイズ除去」を上げて調整をおこなうと写真全体がボケてしまう、ような場合に効果を発揮します。

(夜景写真ではこのような状態になることがあります)

暗部ノイズ除去強度を調整することで、暗い部分のノイズのみを調整することができます。

※ ノイズリダクションの各調整パラメータが設定されていない場合、暗部ノイズ除去強度を変更しても画像に変化はありません。

4.7.3.7. モアレ軽減

画像に発生するモアレを軽減します。モアレとは、本来存在しない模様のことです。

画像に発生するモアレを軽減します。モアレとは、本来存在しない模様のことです。

日常生活でモアレを見る場面としては、ニュース番組などで、アナウンサーが細かいチェックや、ストライプ模様のシャツを着ているとき、本来は存在しない模様のようなものが見えることがあります。

これがモアレです。記憶にある方も多いのではないかと思います。

デジタルスチルカメラでの撮影においても、モアレが発生することがあります。

モアレは、細かい周期的な柄をピントぴったりで撮影すると起きやすくなります。

また、光学ローパスフィルタがないカメラの場合も発生しやすくなります。

モアレは、カメラ(センサー)、画像処理、出力デバイス(モニタ、プリンタ等)のすべてで発生します。

本機能は、画像処理部分で発生するモアレを軽減します。

また、本機能は画像中の輪郭に影響を与えます(専門的には、高周波応答が変化します)。輪郭が滑らかになり、逆に解像感はやや低下する場合があります。

※ FUJIFILM X-Pro1などのX-Trans CMOSセンサを搭載したカメラの場合、モアレ軽減は常に有効となります。

4.8. 現像設定

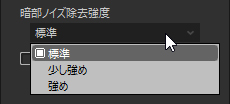

4.8.1. デモザイクエンジン

デモザイクエンジンは、RAWデータのデモザイク処理をおこなう際の処理方法を選択します。

デモザイクエンジンは、RAWデータのデモザイク処理をおこなう際の処理方法を選択します。

- クリアビュー

SILKYPIX Developer Studio Pro 11から新たに搭載されたデモザイク処理です。

これまでのデモザイク処理と比較して、画像細部の解像感が高く表現される特長があります。

SILKYPIX Developer Studio Pro12では、「クリアビュー」に対応しているRAWデータを開いた際、初期値として「クリアビュー」が適用されます。

※ 「クリアビュー」に対応していないRAWおよびJPEG/TIFF/HEIF画像選択時は使用できません。

※ LinearRAW形式のDNG、FUJIFILMのハニカム配列の撮影素子、X-Trans CMOSセンサ搭載機種のRAWなど、一部のRAWは「クリアビュー」に対応しておりません。詳しくは「対応カメラリスト」をご参照ください。

- 標準

SILKYPIXの従来のデモザイク処理です。

これまでのSILKYPIXのデモザイク処理を再現したい場合は、「標準」を選択してください。

4.8.2. デモザイク精鋭度の調整

デモザイク精鋭度は、現像時のピクセル分解の精緻さを決めます。

なお、パラメータが初期値の場合、「デモザイク精鋭度」の初期値は「デモザイクエンジン」の種類、カメラの機種、ISO感度等により変化します。

詳細は、「4.22.2. ダイナミックデフォルト」をご覧ください。

※ JPEG/TIFF/HEIF画像選択時は使用できません。

ノイズの多い画像では低めに設定します。「10.1.4. デモザイク精鋭度と画質の関係」をご参照ください。

ノイズの多い画像では低めに設定します。「10.1.4. デモザイク精鋭度と画質の関係」をご参照ください。

プレビューを高速化する目的で一時的に変更する使用法もあります。詳しくは、「10.1.1. プレビュー更新の高速化」をご参照ください。

4.8.3. 解像度プラス

解像度プラスは、FUJIFILM FinePix S3/S5 Pro で WIDE モードで撮影された RAF ファイルを現像する場合にのみ使用可能なパラメータです。

解像度プラスは、FUJIFILM FinePix S3/S5 Pro で WIDE モードで撮影された RAF ファイルを現像する場合にのみ使用可能なパラメータです。

FinePix S3/S5 Pro に搭載されている、スーパーCCDハニカムSRIIセンサーは、高感度画素(S画素)の間に、低感度画素(R画素)が配置されています。

弊社では、低感度画素の情報を利用することで、限界解像度を上げることができると考えました。

本ソフトウェアには、低感度画素情報を積極的に解像に生かす現像エンジンを搭載しています。

しかしながら、低感度画素は、高感度画素に比べ約1/16の感度しか持たず、ノイズが多いため解像に生かすと、輪郭周辺のノイズが増える場合や、輪郭のジャギーが目立つ場合もあります。

本機能、解像度プラスは、低感度画素を解像方向に利用する度合いをコントロールします。

0に設定すると、低感度画素の情報は解像には利用されません(この場合でも、階調再現方向には、常に利用され、高ダイナミックレンジ処理がおこなわれます)。

100に設定すると、最大限に解像に利用するようになります。

このパラメータは、デモザイク精鋭度の設定の影響も受けます。

同時にデモザイク精鋭度も調整し、解像と輪郭のジャギーのバランスを取ってください。

※ JPEG/TIFF/HEIF画像選択時は使用できません。

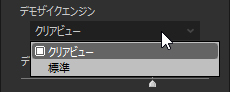

4.8.4. カラースペース

4.8.4.1. 入力カラースペース

JPEG/TIFF/HEIF画像の入力カラースペースを明示的に指定するためのコントロールです。

SILKYPIXではJPEG/TIFF/HEIF画像の入力カラースペースを、Exif2.3の規格に従って自動判定します。

JPEG/TIFF/HEIF画像の入力カラースペースを明示的に指定するためのコントロールです。

SILKYPIXではJPEG/TIFF/HEIF画像の入力カラースペースを、Exif2.3の規格に従って自動判定します。

また、ICCプロファイルが添付されている場合は、ICCプロファイルのカラースペースを採用します。(*1)

入力カラースペースが判定できない場合や、入力カラースペースが指定されていない場合はsRGBとして処理するようになっています。

自動判定ができない場合には初期時にはsRGBの入力カラースペース画像として処理されますが、実際にはsRGB以外のカラースペースで保存されたJPEG/TIFF/HEIF画像の場合には正しい色再現ができません。そのような場合にはこのコントロールで明示的に入力カラースペースを設定してください。

*1 SILKYPIXはOSの機能を使用してカラーマネージメントをおこないます。

OSのカラーマネージメントシステムが未対応のICCプロファイルが添付されている場合には正しい色再現ができない場合がありますのでご注意ください。

詳しくは、「処理対象の画像のカラースペース(入力カラースペース)の判定」をご参照ください。

4.8.4.2. 出力カラースペース

現像時の調子表現、トーンカーブを施す作業用色空間と、現像後に作成される画像ファイルの色空間を決定します。

カラースペース・ドロップダウンリストから”sRGB”, “Adobe RGB”のいずれかを選択してください。

sRGBは、 Windowsの標準的な色空間です。Windowsでは初期値では色空間をsRGBとして扱いますので、通常はsRGBを選択してください。

Adobe RGBは、本ソフトウェアで現像された画像をさらにフォトレタッチソフト等で加工する場合や、印刷を目的としている場合に有効です。

Adobe RGBはsRGBに比べて広い色再現域がありますが、カラープロファイルを正しく扱える画像処理環境がない場合には使用できません。

Adobe RGBで出力されたファイルを他のソフトウェアで読み込む場合には、入力カラースペースをAdobe RGBに指定してください。入力カラースペースの設定方法は、ソフトウェアによって異なりますので、ご使用になるソフトウェアのマニュアルをご参照ください。

また、本ソフトウェアでは、色空間を示すICCプロファイルを出力ファイルに埋め込むことができます。ICCプロファイルを埋め込んでおけば、カラープロファイルに対応しているソフトウェアに色空間を伝達することが可能です。

本ソフトウェアはExif2.3規格に準拠しており、Adobe RGB色空間を示すExif情報を出力することができます。

プロファイルの埋め込みや、Exif情報の出力については、「9.1. 現像結果保存設定」を参照してください。

※ Adobe RGB を選択すると、プレビュー表示も Adobe RGB 色空間でおこなわれます。このため、モニタのカラーマネージメントを設定していない場合には色が変わって見えます。

Adobe RGB を選択する場合には、正しい色でプレビューされるようモニタのカラーマネージメントを有効にしてください。 詳しくは「9.2.1. カラーマネージメント」を参照してください。

4.8.5. JPEG/TIFF/HEIF画像を現像対象とする

JPEG/TIFF/HEIF画像を現像処理の対象にするかどうかの設定を切り替えます。

JPEG/TIFF/HEIF画像を現像処理の対象にするかどうかの設定を切り替えます。

「JPEG/TIFF/HEIF画像を現像対象とする」ボタンで、または機能設定の「JPEG/TIFF/HEIF画像を現像対象とする」チェックボックスで設定することができます。

「JPEG/TIFF/HEIFを現像対象とする」のチェックをはずした状態(ボタンをOFFにした状態)では、SILKYPIXでJPEG/TIFF/HEIF画像の編集をおこなうことができなくなります。

このモードでは、現像パラメータの調整をおこなうための各コントロールは無効状態となり、操作することができなくなります。

以下のような場合に活用してください。

JPEG/TIFF/HEIF画像を編集対象の元画像としたくない場合

必ずRAWで撮影されている方の場合に、誤って同時記録のJPEGを元画像として画像調整してしまうことを防ぐことができます。JPEG/TIFF画像に記録されたSILKYPIXの現像パラメータを閲覧する場合

このモードによってSILKYPIXで現像処理したJPEG/TIFF画像を選択した場合、現像結果に埋め込まれている現像パラメータを閲覧することができます。

ここで表示される現像パラメータは、その画像が現像処理される際に設定されたものです。

この現像パラメータは、ペーストバッファや一時登録にコピーして、他のJPEG/TIFF/HEIF画像に適用することができます。

現像パラメータが埋め込まれない設定で記録保存されたJPEG/TIFF画像や、SILKYPIX以外で記録保存されたJPEG/TIFF画像、およびHEIF画像の場合には、現像パラメータは表示されません。

4.8.6. 現像予約

選択したコマに現像予約を設定します。

現像予約を設定すると、メニューの [現像(D)]-[現像予約コマのバッチ現像(V)]から複数のコマを一括で現像することができます。「 予約・マーク」の現像予約と同じものです。

4.8.7. 1コマ現像

1コマ現像を行います。

詳しくは「5.1. 1コマ現像」を参照してください。

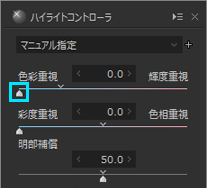

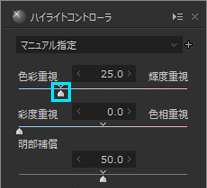

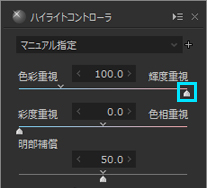

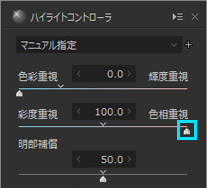

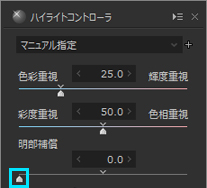

4.9. ハイライトコントローラ

ハイライトコントローラは、ハイライト領域の色づくりをコントロールする機能です。

「ハイライト領域」とは、RGB のいずれかの要素が飽和している領域を指しています。オーバー露出で撮影された場合に多く発生しますが、適正露出で撮影された場合でも、極めて彩度の高い被写体が写っている場合や、発光体/反射体などが写っている場合に発生します。 これらの「ハイライト領域」は色情報が正しくは記録されていませんので、これらの領域の色再現はSILKYPIX現像エンジンが予測しておこないます。

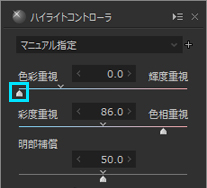

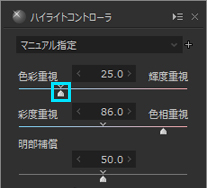

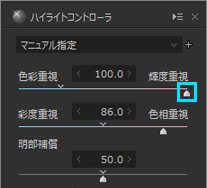

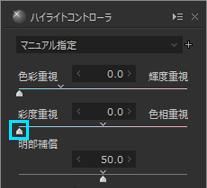

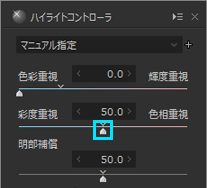

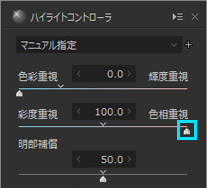

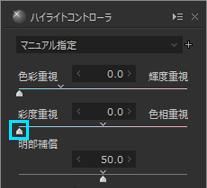

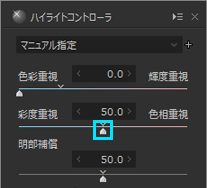

「色彩重視/輝度重視」と「彩度重視/色相重視」の2つのパラメータは、「ハイライト領域」の色再現の方針を指示するものです。 「明部補償」は、「ハイライト領域」の明度を復元する機能です。

真っ白に飛んでしまった領域に階調を復元させることができます。

※ SILKYPIX Developer Studio Pro 7よりハイライト(明部)の「色再現性」や「階調性」の大幅な向上のため、現像エンジンを改良いたしましたことから、 SILKYPIX Developer Studio Pro 6 以前のハイライトコントローラの現像パラメータが読み込まれた場合、ハイライトコントローラ処理の結果が以前の製品と異なります。

お望みの現像結果と異なる場合は、お手数ですがSILKYPIX Developer Studio Pro12 での再調整をお願いいたします。

以前のバージョンの現像パラメータが適用されている場合、サムネイル表示とステータスバーにアイコンを表示します。

以前のバージョンの現像パラメータが適用されているかどうかは、「3.8. コマの状態を示すアイコン」をご参照の上、このアイコンにてご確認ください。

4.9.1. 色彩重視/輝度重視

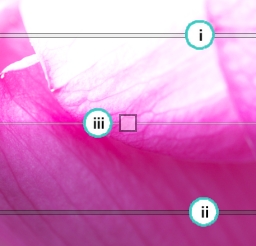

色彩重視/輝度重視はハイライト部分の色作りを、色彩と輝度とのどちらを優先して仕上げるかを制御する機能です。

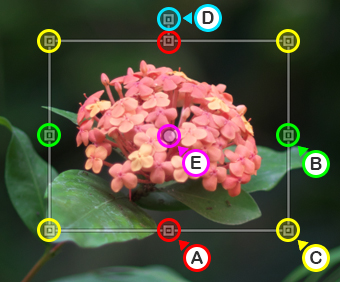

次の例は、花に強い光が当たってハイライト部分が存在するRAWデータで、「色彩重視/輝度重視」パラメータを色彩を優先、輝度を優先、またはその中間に設定し現像した結果です。

下図「色彩優先」のように花の色彩をより強調したい場合には色彩を優先した設定をおこない、逆に、下図「輝度優先」のように当たっている光の眩しさを表現したい場合には輝度を優先した設定をおこなうといったハイライト部分の制御が可能となります。

色彩優先(設定値:0)

中間設定(設定値:25)

輝度優先(設定値:100)

もう一例紹介します。

ハイライトコントローラは明るい部分への色をコントロールできるため、夕焼けシーンなどで威力を発揮します。

次の例は、夕焼け空を、色彩を優先、輝度を優先、その中間に設定し現像したものです。

色彩優先(設定値:0)

中間設定(設定値:25)

輝度優先(設定値:100)

4.9.2. 彩度重視/色相重視

「彩度重視/色相重視」パラメータは、「色彩重視/輝度重視」パラメータで「色彩」を重視した場合に、さらにその「色彩」を「彩度」と「色相」のどちらを重視して仕上げるかを制御するパラメータです。

次の例ように、オレンジ色の花は R 値(赤色)が飽和することでハイライト部分の色相が黄色っぽくなってしまうことがあります。

この場合、「彩度重視/色相重視」にて「色相」を重視した設定をおこなうことにより、色相が回転してしまうのを防ぐことが可能となります。

また、このような「色相」を重視した処理は、人肌のハイライト部分で肌色が黄色く色づいてしまう場合にも効果的です。

彩度優先(設定値:0)

中間設定(設定値:50)

色相優先(設定値:100)

逆に、「彩度」を重視させる設定が有利な場合もあります。

下のハチとコスモスの例では、「色相」よりも「彩度」を重視することで、ピンク色と黄色を上手に再現しています。

彩度優先(設定値:0)

中間設定(設定値:50)

色相優先(設定値:100)

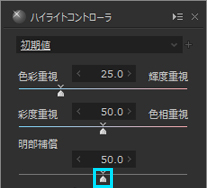

4.9.3. 明部補償

撮影時に白とびさせてしまった部分を復元する機能です。

RAWデータには、画像として白とびしている部分であっても、階調の情報が記録されている場合があります。

この場合、現像時にアンダーに露出補正することで、RAWデータに記録されている階調を復元することができます。

しかし、センサーが飽和してしまった部分に関してはアンダーに現像しても復元することはできません。明部補償は、このようなセンサーが飽和してしまった部分の明度情報をより感度の低いセンサーの情報を用いて復元する機能です。

次の例は木や地面に露出を合わせて撮影したRAWデータを露出補正せずに現像したものです。

真ん中は露出補正を-2.0EVに設定して現像したものです。空と雲の階調が復元され、レンズフレアも確認できます。さらに一番右では明度補償を使って、明部の復元をおこないました。

この処理により、空と雲とがより詳細に復元されました。

明部補償(設定値:0)、露出補正なし

明部補償(設定値:0)、露出補正-2.0

明部補償(設定値:50)、露出補正-2.0

さらに下図は、上の左の画像に右の画像の空と雲の部分を合成して作成した画像です。

復元された空と雲、そして木と地面の両方に露出が合ったRAWデータからの現像による階調性をフルに生かしたサンプルと言えます。

露出補正値と、明部補償を変えて2種類の現像結果を作成して、フォトレタッチソフトなどで合成することでこのようなダイナミックレンジの広い被写体をも写真として表現可能です。まさに、RAWデータの威力と言えるでしょう。

合成した画像

上記の例は、露出補正量の異なる現像結果2枚をフォトレタッチソフトにより合成した例ですが、本ソフトウェアの覆い焼き調整をご使用になることで、合成という手間をかけることなく、このような輝度差の大きな写真に部分的に露出補正をかけることでダイナミックレンジを圧縮して表現することが可能です。

詳しくは、「4.3.2. 覆い焼き・焼き込み/HDR」をご参照ください。

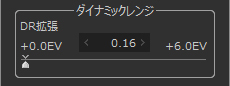

4.9.4. ダイナミックレンジ

明るい部分の階調を圧縮してハイライト表現をおこなうための機能です。

明るい部分の階調を圧縮してハイライト表現をおこなうための機能です。

このパラメータの調整で影響を受けるのは画像の中のハイライト領域のみです。

中庸な明るさ以下の領域は影響されません。

より広いレンジのRAWデータをハイライト部に圧縮して格納しますので、ハイライト部の階調を滑らかにしたり、ハイライト部のディテールを強調したりする効果があります。

反面、ハイライト部は軟調になります。

この機能は、撮影段階でハイライト部が飛んでいる場合には有効に活用することができません。

この機能を積極的に活用するためには、撮影時にハイライト部分を飛ばさない工夫が必要です。

「ダイナミックレンジ」を単独で調整する場合、基本的にはハイライト部に余裕な情報が残っている必要があります。

どのくらい余裕な情報が残っているかが、どのくらい効果的に機能するかを決めます。ハイライト部にまったく余裕がない状態で「ダイナミックレンジ」を調整しても効果はありません。

ハイライト部に1.0EV以上の余裕がある状態で、「ダイナミックレンジ」を1.0EVに設定すると、それまで真っ白に表現していた値より1.0EV明るい値が真っ白として表現されるようにハイライト部が圧縮されます。

4.9.4.1. ダイナミックレンジを有効に活用するための撮影方法

ダイナミックレンジを有効に活用するためには、撮影時にハイライト部を飛ばさない必要があります。

そして、ハイライト部にできるだけ多くの余裕を持った撮影をすることが望まれます。

ハイライト部を飛ばさずに、かつ、できるだけ多くの余裕を持った撮影をおこなう方法は、ご使用のデジタルカメラの機能にも依存します。

一般に露出をアンダー目に撮影することで、ハイライト部を飛ばさない撮影が可能となりますが、ご使用のデジタルカメラによっては適正露出で撮影してもハイライト部が飛びにくい場合があります。

ダイナミックレンジの広いデジタルカメラを使用すると有利です。

ただし、どんなにダイナミックレンジの広いデジタルカメラで撮影しても、ハイライト部が飛んでしまっては意味がありません。

ハイライト部を飛ばさないことが最も重要な撮影条件です。

ご使用のデジタルカメラの特性を踏まえて効果的な撮影方法を考えてください。

どのくらいアンダーに撮影すれば効果的かはご使用の機種とそのモード、そして撮影環境と作画意図により異なってきます。過度にアンダーに撮影することはノイズを増やすことにつながりますので注意が必要です。

例として、RAWデータが12bit階調で記録されるデジタル一眼レフの場合での撮影と現像処理について説明します。

ハイライト部の表現に注目する場合の手法ですので、一般に被写体は十分に明るく、ISO感度は最低感度で撮影可能な場合が多いでしょう。

このような撮影条件で、白とびが懸念される被写体の場合は思い切って1.0EV~2.0EVアンダーに撮影します。ISO感度などはそのままに、カメラの露出補正機能で-1.0~-2.0EVに設定して撮影していただくことになります。

カメラの露出補正で-1.0EVに補正して撮影した場合、シャッター速度は2倍となり、露出時間は半分となります。

この写真をそのまま現像処理すると、1.0EVアンダーな暗い写真に仕上がりますので、SILKYPIXの露出パラメータを+1.0EVにして増感現像します。

この状態では、適正露出で撮影して、増感せずに現像処理した場合とほとんど変わりません。

増感現像はノイズが強調されるというデメリットがありますが、デジタル一眼レフの場合は+1.0~+2.0EV程度までの増感現像であれば、ノイズの増加はほとんどわからないでしょう(*1)。

この状態は、現像結果として画像に映し出されている情報よりも明るい情報が1.0EV余っていることになります。

このハイライト部にできた余裕を活用してハイライト表現をおこなうことができるようになります。

1.0EVアンダーに撮影した場合には、ダイナミックレンジ・パラメータは0.0~1.0EVまで効果的に機能します。

2.0EVアンダーに撮影すれば0.0~2.0EVと調整範囲は広がります。

※ FUJIFILM FinePix S3/S5 Proの場合、ダイナミックレンジモード=WIDEに設定し、RAWで撮影すると、約2.0EVオーバーまでの階調が記録されます。

※ ニコンやキヤノンの14bit機では、従来の12bit機と比較した場合に約0.5EV~1.0EVオーバーまでの階調が記録されます。

※ キヤノンの14bit機で高輝度側階調優先のモードでRAW撮影すると、さらに従来の撮影モードよりも約1.0EVオーバーまでの階調が記録されます。

*1 撮影された画像のS/N比(映像信号とノイズの比率)に依存します。

デジタル一眼レフによって低感度で撮影された場合を前提としています。イメージセンサーの小さなデジタルカメラをご使用の場合や、高感度撮影された場合は増感現像が厳しい場合があります。

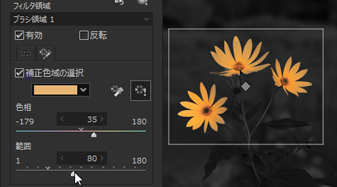

4.10. ファインカラーコントローラ

ファインカラーコントローラは、色を自由に操ることができる強力な色調整機能です。

ファインカラーコントローラには、「基本」と「詳細」の2つのコントロールがあります。

各コントロールは、基本タブ、詳細タブをそれぞれ選択して切り替えます。

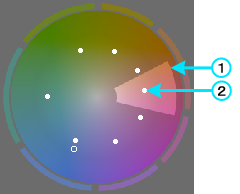

4.10.1. 基本

ファインカラーコントローラの「基本」は、色を8つの色相に分けて、それぞれの色相ごとに色を調整する機能を提供します。

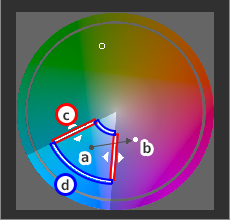

コントロール上に表示されているカラーサークルの色相表示は色度図を白点中心に配置したもので、色は時計の3時の位置から時計回りに以下のように配置されています。

- 色名

- 赤(Rose red)

- 紫(Purple)

- 群青色(Ultra marine blue)

- 水色(Turquoise)

- 青緑(Blue-green)

- 緑(Green)

- 黄緑(Yellow-green)

- オレンジ(Golden yellow)

- 赤(Rose red)

このカラーサークルの色配置は、カラーサークルの中心から遠くなるほど彩度が高くなるように、かつ、人間の感覚に対してできるだけ均等に色を配置した均等色空間となっています。

※ カラーサークルには、CIE 1976 UCS色度図という均等色差の色度図を採用しています。

ファインカラーコントローラでのパラメータの調整方法は、大きく分けて2つの方法があります。

カラーサークル上をマウスで操作する方法と、スライダー・コントロールを使ってそれぞれのパラメータ値を設定する方法です。

上手に併用して効率よくパラメータの調整をおこなってください。

4.10.1.1. カラーサークルを使った調整方法

先に示したカラーサークルの図でわかるように、カラーサークルは8つの色相のブロックに分割されており、それぞれのブロックの中に1つずつの操作点があります。

(1)がブロックを示し、(2)は操作点を示しています。

8つのブロックのいずれかをクリックすると、操作対象となる色相が選択されます。

操作対象の色相のブロックは、その境界線が強調表示されます。

各ブロックの中にある操作点は、マウスでドラッグするか、もしくはマウスホイールで移動することができます。

いずれの操作方法でも、円周に沿った方向の移動は「色相」パラメータと連動し、カラーサークルの中心点からの距離は「彩度」パラメータと連動します。

「明度」パラメータの調整はマウスホイールでおこなえますが、カラーサークルでは表現されません。

マウス操作で調整されたパラメータは、スライダー・コントロールにも反映されますので、カラーサークルの表示とスライダー・コントロールの表示は同期したものになります。

【マウスホイールでの操作】

- カラーサークル上にマウスカーソルをのせた状態で[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。

- [Ctrl]+[Shift]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。

- [Ctrl]+[Alt]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、彩度スライダーを操作できます。

※ 機能設定の「マウスホイール操作によるコントロール上でのパラメータ変更を有効にする」が有効の場合、[Ctrl]キーの押下が不要となります。

詳しくは、「9.3.2. 操作」をご参照ください。- カラーサークル上にマウスカーソルをのせた状態で[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。

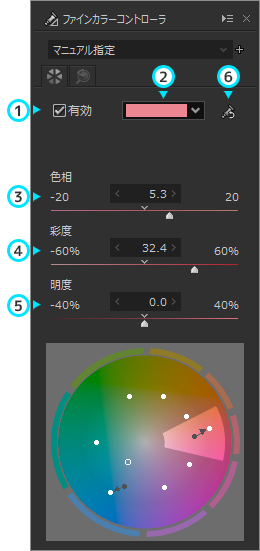

4.10.1.2. スライダー・コントロールを使った調整方法

カラーサークルを使ってマウスで調整する方法と対比して、標準的なコントロールでそれぞれのパラメータ値を調整する方法について説明します。

カラーサークルを使ってマウスで調整する方法と対比して、標準的なコントロールでそれぞれのパラメータ値を調整する方法について説明します。

有効

チェックするとファインカラーコントローラの「基本」の調整が有効になり、チェックをはずすと設定した値はそのままの状態でファインカラーコントローラの「基本」の調整が無効になります。調整色相

調整対象とする色相をドロップダウンリストで選択します。色相

色相をどのくらい変化させるかの設定です。

基準点から反時計回りの角度で設定します。彩度

カラーサークルの中心から基準点までの距離を100%とした場合の割合を設定します。 -20%にすると、操作点は20%中心に移動し、彩度を低くします。20%にすると、操作点は20%外側に移動し、彩度を高くします。明度

基準点の明度を100%とした場合の割合を設定します。-20%にすると、明度を20%低く、20%にすると、明度を20%高くします。 (初期化)

(初期化)

すべての点を初期状態に戻します。

4.10.2. 詳細

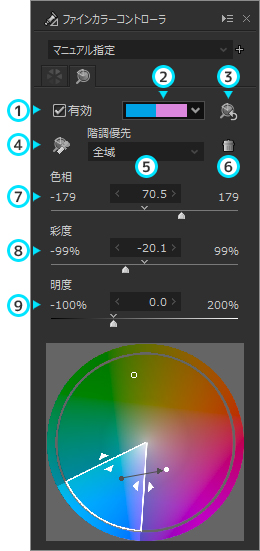

ファインカラーコントローラの「詳細」は、任意に指定した色相に対して色を調整する機能を提供します。

「基本」と比較して、調整対象の色相や彩度を細かく指定できます。

色相の指定は、「色相選択ツール」を使っておこないます。

追加された色相に対するパラメータの調整方法は、「基本」と同様にカラーサークル上でマウスを操作する方法と、スライダー・コントロールを使用して値を設定する2つの方法があります。

4.10.2.1. コントロールの操作方法

有効

チェックを入れるとファインカラーコントローラの「詳細」の調整が有効になります。調整色相

調整色相が追加されると、調整対象とする色相がドロップダウンに追加されます。

ドロップダウンの左側に調整前、右側に調整後の色が表示されます。

複数の調整色相が追加されている場合は、ドロップダウンの選択を切り替えることで調整対象の色相を選択します。初期化

追加されたすべての調整色相を削除します。色相選択ツール

プレビュー画面上で調整対象としたい色を選択します。階調優先

カラーサークルで選択されている白枠で囲まれた色域に対する色調整の方法を選択します。全域

「調整元」の点から色相および彩度方向にグラデーションがかかるような色のつながりを重視した色調整をおこないます。色相

「調整元」の点から色相方向にグラデーションがかかるような色調整おこないます。彩度

「調整元」の点から彩度方向にグラデーションがかかるような色調整をおこないます。なし

白枠で囲まれた色域全体を「調整先」の色に調整します。

色域全体を一定の色相・彩度に変えるような調整をおこないたい場合は、「なし」を選択すると効果的です。

選択色相の削除

現在選択されている調整色相をリストから削除します。色相

色相をどのくらい変化させるかを設定します。

「調整元」の点から反時計回りの角度で設定します。彩度

「調整元」の点から彩度をどれくらい変化させるかを設定します。

カラーサークルの中心から外周までの彩度方向の中心を0%とし、内周および外周方向の距離をそれぞれ100%とした場合の割合を設定します。明度

「調整元」の明度を100%とした場合の割合を設定します。

4.10.2.2. 調整方法

「色相選択ツール」ボタンをクリックして、色相選択ツールモードに入ります。

プレビュー画面上で調整対象としたい色を選択します。

色が選択されると、調整色相に選択した色相が設定されます。

また、カラーサークル上に、追加された色相を中心とした調整対象の色域が白枠で表示されます。

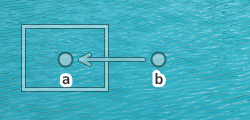

カラーサークル上には、黒丸で示される「調整元」の点 a が表示されます。

カラーサークル上には、黒丸で示される「調整元」の点 a が表示されます。

「調整元」の点をドラッグすると、白丸で示される「調整先」の点 b が表示され、カラーサークル上で「色相」、「彩度」の調整をおこなうことができます。

「色相」、「彩度」の調整は、スライダー・コントロールによる調整もおこなえます。

「明度」はスライダー・コントロールで調整します。

調整内容に応じて、「階調優先」の設定を変更します。

なお、カラーサークル上の白枠は、c. 色相方向および d. 彩度方向にドラッグして広げたり狭めることで、調整対象とする色域を変更できます。

プレビュー画像の調整結果を確認しながら、調整対象の範囲を設定します。

【マウスホイールでの操作】

- カラーサークル上にマウスカーソルをのせた状態で[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。

- [Ctrl]+[Shift]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。

- [Ctrl]+[Alt]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、彩度スライダーを操作できます。

※ 機能設定の「マウスホイール操作によるコントロール上でのパラメータ変更を有効にする」が有効の場合、[Ctrl]キーの押下が不要となります。

詳しくは、「9.3.2. 操作」をご参照ください。- カラーサークル上にマウスカーソルをのせた状態で[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。

【調整対象とする色相について】

「色相選択ツール」で調整対象として選択できる色は、制限があります。

無彩色またはそれに近い色は指定できません。

また、すでに追加されている色相に対して、白枠が重なる形で新たな色相を追加することはできません。【カラーサークル上で「調整元」および「調整先」の操作について】

カラーサークル上で「調整元」および「調整先」の点を操作した際、条件によってはスライダーで設定可能な範囲を超えた操作がおこなえる場合があります。

このような場合、実際の調整はスライダーで設定可能な範囲に制限されますのでご注意ください。

4.10.3. ファインカラーコントローラの活用方法と注意点

ファインカラーコントローラは色を強調表示したり、逆に控えめにしたり、変色させたりする色の変形ツールです。

色彩工学的には色のバランスを破壊する種類の画像処理ですので、画像の調整としてはできるだけ最後の工程としておこなうことが望ましいです。

自由な発想で、いろいろな用途に使っていただきたいと思いますが、注意点として、ファインカラーコントローラの調整の前にホワイトバランスと露出そしてカラーのプロファイルと色表現を調整しておくことが望ましいです。

ホワイトバランスと露出は基本的な調整項目であり、これらを優先して調整していただくことはファインカラーコントローラに限ったことではありませんが、ファインカラーコントローラの調整を先におこなうと、思うようにホワイトバランスや露出の調整ができなくなる可能性があります。

カラーのプロファイルと色表現については、被写体の強調表示を行いたい場合にはファインカラーコントローラを使用するよりも前に試していただきたい調整項目です。

カラーのプロファイルと色表現はファインカラーコントローラのテイストの一種であると言っても過言ではありません。

独自にファインカラーコントローラで調整していただく前に、まずはもっとも好ましいと思われるカラーのプロファイルと色表現を選択してください。

【調整の例】 青い空と赤い花をバックにして主被写体となる人物がアップで写っている写真を例とします。

人物の肌色が好ましいピンクになるようにホワイトバランスを調整した影響で空が紫がかってしまった場合に、空の青が好ましい空色となるように調整する。

- 正しくホワイトバランスをとらずに主被写体の表現を重視してホワイトバランスを決定したため、写真全体に違和感が生まれた場合、違和感のある色のみを調整する手法です。

- 正しくホワイトバランスをとらずに主被写体の表現を重視してホワイトバランスを決定したため、写真全体に違和感が生まれた場合、違和感のある色のみを調整する手法です。

適切なホワイトバランスに調整してから、人物の肌色が好まし色となるようにオレンジや赤の色を調整し、さらに空の青も好ましい色となるように調整する。

- 基本に忠実にホワイトバランスは正しく調整し、強調表現したい色を好ましくなるよう調整する手法です。

- 基本に忠実にホワイトバランスは正しく調整し、強調表現したい色を好ましくなるよう調整する手法です。

赤い花がピンクになるように調整する。

- 色を強調したり、記憶色に調整したりするのではなく、現実とは異なるような色に変化されるような調整も、効果的な場合があるでしょう。

- 色を強調したり、記憶色に調整したりするのではなく、現実とは異なるような色に変化されるような調整も、効果的な場合があるでしょう。

赤い花が明るすぎて白とびしている場合に、赤の彩度を下げて白とびを抑制する。

- 露出や彩度、ハイライトコントローラでの調整は特定の色だけではなく写真全体に影響します。

特定の色のみを調整する場合に有効な方法です。

詳しくは「10.1.5. 白とびの緩和」を参照してください。

- 露出や彩度、ハイライトコントローラでの調整は特定の色だけではなく写真全体に影響します。

※ プレビュー画像の上にマウスカーソルがある場合、マウスカーソルの指している色がカラーサークル上に○印で表示されます。

プレビュー画像上で調整したい場所にマウスカーソルを合わせていただくことで、どの色相ブロックを調整すればよいかの指針となります。※ このパラメータカテゴリには有効・無効の設定があります。

詳しくは「4.22.1. 有効・無効の設定」を参照してください。

4.11. レンズ収差補正

レンズ収差補正は、現像時にレンズの収差を補正することで、より高品位な画像を生成するための機能です。

カメラのレンズには収差が存在し、デジタルカメラの解像度が向上した今日では、その収差が写真に大きな悪影響を及ぼす場合もあります。 レンズ収差には、球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、ディストーション(歪曲収差)、軸上色収差、倍率色収差や、周辺に行くほど光量が低下する周辺光量低下があります。

これらの収差に対し、SILKYPIXは 「シェーディング(周辺光量)」、「ディストーション」、「倍率色収差」の3つの補正機能を提供します。

「レンズ収差補正」サブコントロールには、上記の3つの補正機能に対応したタブに加えて、レンズプロファイルを使用したディストーション補正をおこなう「レンズプロファイル」タブが表示されています。

「レンズ収差補正」サブコントロールには、上記の3つの補正機能に対応したタブに加えて、レンズプロファイルを使用したディストーション補正をおこなう「レンズプロファイル」タブが表示されています。

各パラメータを調整する際は、シェーディング(周辺光量) ![]() タブ、ディストーション

タブ、ディストーション ![]() タブ、倍率色収差

タブ、倍率色収差 ![]() タブ、レンズプロファイル

タブ、レンズプロファイル ![]() タブをそれぞれ選択します。

タブをそれぞれ選択します。

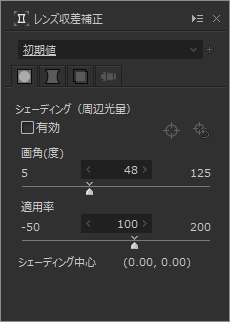

4.11.1. シェーディング(周辺光量)

シェーディング

シェーディング ![]() タブ内にまとめられた「シェーディング」補正は、画像の周辺で絵が暗くなる周辺光量低下というレンズの特性を補正する機能です。3つのパラメータを使用してシェーディング補正をおこないます。

タブ内にまとめられた「シェーディング」補正は、画像の周辺で絵が暗くなる周辺光量低下というレンズの特性を補正する機能です。3つのパラメータを使用してシェーディング補正をおこないます。

4.11.1.1. 画角(度)

撮影時のレンズの対角線画角を入力します。

撮影時のレンズの対角線画角を入力します。

この画角から、レンズ設計理論上の周辺光量低下を計算して補正をおこないます。

レンズは、周辺にいくほど光量が低下する性質を持っています。この周辺光量低下は、画角の大きい広角レンズほど大きく、画角の小さい望遠レンズほど小さくなります。

35mmフィルム換算(フルサイズデジタル一眼)で、50mm の標準レンズの画角は約46度、135mm 望遠レンズでは約18度、35mm 広角レンズでは約63度となります。

ただし、必ずしも実際の撮影時の周辺光量低下とは一致しない場合がありますので、先の数値を参考にスライダーを動かして中心と周辺の明るさがバランスする点を見つけてください。

4.11.1.2. 適用率

補正量を適用する割合を入力します。

0%にするとまったく補正しなくなり、100%にすると画角から算出された理論値が使用されます。パラメータは200%まで指定可能です。

周辺光量の低下も一種のレンズの味ですから、完全に補正せず周辺光量の低下を若干残しておきたい場合や、周辺に明るいものが写っていて補正してしまうと飛んでしまう場合などに、補正の適用量を加減することができて便利です。

また、マイナスの値を設定すると、逆に周辺光量低下を強めることができます。わざと周辺部分を暗くして中心部分を目立たせたい場合や、背景を整理したい場合などに活用してください。

4.11.1.3. シェーディング中心ツール

[有効]にチェックが入っている状態で ![]() ボタンを押すことで、プレビュー画面上に十字と円のコントロールが表示されます。

ボタンを押すことで、プレビュー画面上に十字と円のコントロールが表示されます。

円の中心部の十字が交差する位置がシェーディング効果の中心位置を示しており、この部分をドラッグすることでシェーディング(周辺光量)を補正する中心を変更することができます。

これは、写真をトリミングし画角中心がずれた場合でも、効果としてあえて四隅均等に減光効果を得る場合などに役立ちます。

なお、 ![]() ボタンを押すことで、シェーディング中心位置をリセットすることができます。

ボタンを押すことで、シェーディング中心位置をリセットすることができます。

シェーディング効果の中心位置は、画像の中心を(0, 0)とし、トリミング領域設定で拡張した領域の端を基準とした各辺の長さを1とした座標で表現されています。そのため、拡張領域の左上隅が(-0.5, -0.5)、右上隅が(0.5, -0.5)、右下隅が(0.5, 0.5)というようになります。

また、シェーディング中心がプレビュー表示の範囲外にある場合は、コントロールの表示がピンク色に変化し、中心方向を示す矢印が表示されます。

4.11.1.4. 周辺光量低下について

周辺光量の低下は、いくつかの複合要因によって起こります。

像が歪んで結像される場合には、被写体が小さなるように歪められるほど明るくなり、大きくなるように歪められるほど暗くなります。

例えば、魚眼レンズは、周辺にいくほど被写体を小さく歪めることで周辺の光量の低下を防いでいます。

逆に、広角レンズの場合は一般に直線が直線として写るように歪曲収差補正が施されていますが、周辺部を拡大するという方法で補正するために、画像の周辺部は暗くなります。

また、レンズによっては、斜めから見るとレンズの口径が見かけ上減少する場合があり(ビグネッティング)、実際の画角の理論特性よりも周辺でより多くの光量低下を引き起こす場合があります。

絞り値によっても周辺光量の落ち込みが変化します。開放では大きく落ち込み、絞ると落ち込みが少なくなるという現象です。

さらに、デジタルカメラ特有の現象として、イメージセンサーへの光の斜入射によっても周辺光量低下が発生します。

このため、画角はあくまでも参考値です。バランス良く補正される点を探してください。

画角パラメータを小さくすると、補正量も小さくなりかつ中心と周辺の補正がリニアになります。大きくすると補正量が大きくなり、周辺に行くほどさらに補正量が大きくなります。

例えば、画像の中心部はだいたい良く補正されているのに、画像の隅の方だけ暗くなるような場合には、画角パラメータを大きくして周辺での補正がより強くなるように調整します。

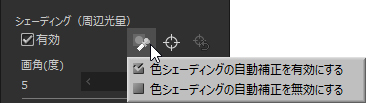

4.11.1.5. 色シェーディングの自動補正

一部の対応カメラで撮影されたRAWデータに発生する色シェーディングを自動で補正する機能です。

一部の対応カメラで撮影されたRAWデータに発生する色シェーディングを自動で補正する機能です。

色シェーディングの自動補正に対応したコマを選択すると、レンズ収差補正サブコントロールのシェーディング(周辺光量)タブ内に ![]() ボタンが表示されます。

ボタンが表示されます。

![]() ボタンをクリックするとコンテキストメニューが表示され、色シェーディングを自動補正するかどうかを選択できます。

ボタンをクリックするとコンテキストメニューが表示され、色シェーディングを自動補正するかどうかを選択できます。

色シェーディングとはイメージセンサの中心と周辺で受光角度が原因となり、画像の中心部と周辺部に色の違いや色ムラが生じる現象です。

デジタルカメラには、一般的にイメージセンサの前面に赤外線(IR)や紫外線(UV)をカットするためのフィルターが取り付けられています。

これらIR、UVフィルターは一定の厚さを持つ板状ガラスであり、フィルタへ角度を持って入射した光束が問題となります。

色シェーディングは撮影時の光源状況により異なるため、補正が非常に難しく特に自動補正には高度な画像処理が必要となります。

本機能は、独自の光源検知技術により、撮影した画像から光源色を特定し、それぞれの光源にあわせた補正値を適用させることで、この色シェーディングを良好に自動補正します。

色シェーディングの自動補正例

4.11.2. ディストーション

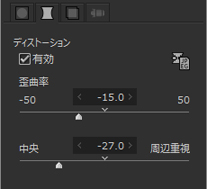

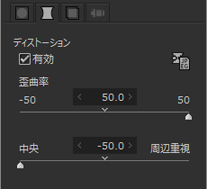

ディストーション ![]() タブ内にまとめられた「ディストーション」補正は、まっすぐな線が歪んで曲がる歪曲収差というレンズの特性を補正する機能です。まず、この補正を使う場合には、「有効」と書かれたチェックボックスをチェックしてください。

タブ内にまとめられた「ディストーション」補正は、まっすぐな線が歪んで曲がる歪曲収差というレンズの特性を補正する機能です。まず、この補正を使う場合には、「有効」と書かれたチェックボックスをチェックしてください。

4.11.2.1. 歪曲率

この状態で、右の図にあるように樽型に歪んでいる絵の場合には、スライダーを左に動かして負の値としてください。スライダーを歪みが取れて、曲がって撮影されている本来はまっすぐな線が、直線になるところにパラメータを追い込みます。左の図にあるように糸巻き型に歪んでいる場合には、スライダーを右に動かしてちょうど良いところに追い込みます。スライダーのちょうど中心の 0 の場合には補正はおこなわれません。補正後、「有効」のチェックを入れたり外したりすることで、補正前と補正後を見比べることができます。

糸巻き型

補正後

樽型

4.11.2.2. 中央/周辺重視

歪みの補正を中央部を重視しておこなうか、周辺部を重視しておこなうかを決定します。

画像の端にあるまっすぐな線は適切に補正されているのに、画像中心付近は補正が強すぎる場合には、「周辺重視」側にスライダーを調整します。逆に、画像中心付近の補正が弱すぎる場合には、「中央」側にスライダーを調整します。次の例は、レンズの歪曲収差の影響を受けて、柱が曲がっている例が左の図です。この画像に補正をおこない、歪んだ柱をまっすぐにした例が右の図になります。

補正前

補正後(歪曲率:-15 中央/周辺重視:-27)

このパラメータ調整と、歪曲率の調整を交互に繰り返すことで、ほとんどの写真レンズの歪みを目立たないところまで追い込むことができます。

このパラメータを適切に追い込めば、いわゆる陣笠タイプと言われる複雑な歪曲収差特性を持つレンズであっても歪曲収差の補正もしくは緩和が可能です。

4.11.2.3. 自動補正

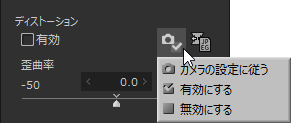

カメラにディストーションの自動補正機能があり、カメラの設定でそのディストーションの自動補正をON/OFFでき、かつ SILKYPIX Developer Studio Pro12 で対応できる場合、自動補正ボタンが表示されます。この設定により、自動補正を後から変更できます。

カメラにディストーションの自動補正機能があり、カメラの設定でそのディストーションの自動補正をON/OFFでき、かつ SILKYPIX Developer Studio Pro12 で対応できる場合、自動補正ボタンが表示されます。この設定により、自動補正を後から変更できます。

「カメラの設定に従う」にした場合、撮影時にカメラ側で設定した値で補正をおこなうかどうかを決めます。

「有効にする」にした場合、撮影時にカメラで設定した値にかかわらず、自動補正を有効にします。

「無効にする」にした場合、撮影時にカメラで設定した値にかかわらず、自動補正を無効にします。

自動補正は、SILKYPIX Developer Studio Pro12 の「ディストーション」補正の「有効」のチェックの状態にかかわらず、常に設定した値で補正がおこなわれます。

自動補正と SILKYPIX Developer Studio Pro12 の「ディストーション」補正は別々におこなわれます。どちらも有効にした場合、両方の補正が重ねておこなわれることになります。

ディストーション補正によって、はみ出た領域は自動的にトリミングされ、元の画像サイズと同じサイズになるような拡大がおこなわれます。

トリミング機能の「拡張」機能を使用することで、ディストーション補正によってはみ出た画素を取り出すことができます。

「4.14.4. トリミング拡張」もあわせてご参照ください。

ディストーション補正機能は、レンズの歪曲収差を補正する目的で開発されましたが、遠近感を誇張したり、逆に歪曲を強めることによって、広角レンズ周辺の放射状に像が流れる現象を緩和したりと、さまざまな使い方が可能です。

おこなわれる補正は、フォトレタッチソフトなどにある単なる変形機能とは異なり、実際の写真レンズの設計を参考に、レンズで発生する収差特性をシミュレートしています。

次の例は、逆に歪曲をより強めるように変形した例です。

補正前の画像(左図)は、歪曲収差によりシャボン玉や人の顔が歪んでいますが、より歪曲を強くゆがめる方向に補正をかけることで、その歪みを見た目として自然な形へ変形させました(右図)

補正前

補正後(歪曲率:50 中央/周辺重視:-50)

歪曲を自由にコントロールできるレンズを手に入れた気分になって、いろいろなパラメータの組み合わせをお楽しみください。

きっと、新しい表現が見つかることと思います。

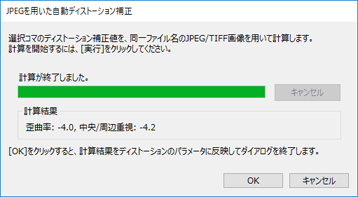

4.11.2.4. JPEGを用いた自動ディストーション補正

本機能は、撮影時に記録されたJPEGを用いてディストーションの補正値の計算をおこないます。

本機能を使用するためには、撮影時にディストーション補正がおこなわれたJPEGが記録されていることが前提となります。

※ 本機能は、単一の選択コマに対してのみ有効となります。

※ 本機能は、JPEG/TIFF/HEIF画像選択時には使用できません。

選択コマにおいて、補正対象のRAWと同じファイル名のJPEG/TIFFが存在する場合、 ![]() ボタンが有効になります。

ボタンが有効になります。

![]() をクリックすると、「JPEGを用いた自動ディストーション補正」ダイアログが表示されます。

をクリックすると、「JPEGを用いた自動ディストーション補正」ダイアログが表示されます。

[実行] ボタンをクリックすると、ディストーションの補正値の計算をおこないます。

[実行] ボタンをクリックすると、ディストーションの補正値の計算をおこないます。

補正値の計算が終了すると結果が表示されます。

[OK] をクリックすると、ディストーション補正の「歪曲率」および「中央/周辺重視」スライダーに補正値が反映され、ディストーション補正がおこなわれます。

なお、本機能は補正対象とする画像を解析して計算をおこないますので、同一のカメラ・レンズおよび撮影条件で撮影された画像であっても補正結果は画像ごとに異なることがあります。

また、RAWとJPEGで縦横比(アスペクト)や画素数、画角が異なる場合、補正値が正しく計算できないことがあります。

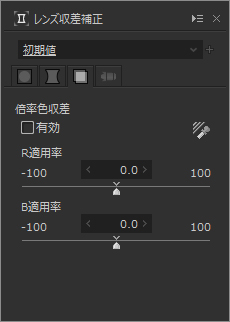

4.11.3. 倍率色収差

倍率色収差

倍率色収差 ![]() タブ内にまとめられた「倍率色収差」補正は、画像周辺のエッジ部分に色づきが現れる倍率色収差というレンズの特性を補正する機能です。

タブ内にまとめられた「倍率色収差」補正は、画像周辺のエッジ部分に色づきが現れる倍率色収差というレンズの特性を補正する機能です。

倍率色収差とは、レンズに入射した光の波長によって屈折率が異なるために、RGBの光が結像する倍率にずれが生じることで発生する現象です。

Rの結像倍率と、Bの結像倍率を微小に変化させることで、倍率色収差補正をおこないます。

まず、周辺部分のエッジの色づきが気になる部分を400%以上に拡大表示します。

次に、色収差を見やすくするために、「ノイズリダクション」サブコントロールの「偽色抑制」パラメータの値を小さく(0 ~ 80 程度)していきます。

それから、「倍率色収差」のチェックボックスをチェックして倍率色収差補正を有効にし、R適用率とB適用率の調整に入ります。

補正作業をおこなう際は、下の補正前や補正後の図のように周辺部を拡大表示して結果を確認しながらパラメータを調整してください。

4.11.3.1. R適用率

赤い光の結像倍率を調整します。エッジに赤または、その補色のシアンが強い場合には、まずこのパラメータを調整します。

4.11.3.2. B適用率

青い光の結像倍率を調整します。エッジに青または、その補色のイエローが強い場合には、まずこのパラメータを調整します。

2つのパラメータが両方とも最適になったときに、色づきが最も少なくなります。

まず、エッジの状態を見て、「赤<–>シアン」がエッジの両側の色づきで少なくなるようにR適用率を調整し、次に残留した「青<–>イエロー」の色づきをB適用率で調整します。何度かR,B適用率を繰り返し調整することで、最適なポイントが見つかります。

調整のポイントは、色づきを少なくするという観点ではなく、エッジの色づきを均一にさせるという観点で調整をおこなってください。その後、「ノイズリダクション」サブコントロールの偽色抑制スライダーを上げていくと、残留した色づきが消えていきます。気にならない程度まで上げたら、補正は完了です。

この際、偽色抑制を最大まで上げても消えない色づきが残る場合には、倍率色収差が大きすぎて補正範囲を超えているか、あるいは軸上色収差など、倍率色収差以外の収差によって発生している色づきの可能性があります。背景が飛んでいるような明るさの場合には、コマ収差による色づきの可能性があります。

倍率色収差以外のレンズ収差よる色づきは、今のところ補正できません。

元画像

補正前

補正後

4.11.3.3. 倍率色収差補正ツール

「R適用率」と「B適用率」の2つのパラメータを半自動で最適値に設定するツールです。

プレビュー表示が行われている状態で、 をクリックすると、倍率色収差補正ツールの操作モードに切り替わります。

をクリックすると、倍率色収差補正ツールの操作モードに切り替わります。

プレビュー画面上で、倍率色収差が気になるエッジをドラッグして囲んでください。

エッジの色づきが少なくなるようなパラメータが自動計算されて設定されます。

うまく行かない場合には、指定するエッジの場所を変えてお試しください。

なお、エッジの選択に関しては、以下の「補正に適するエッジの選び方について」を参考にしてください。

【400%以上に拡大する理由と、補正に適するエッジの選び方について】

プレビューを400%以上の倍率にすると、簡易的な現像がおこなわれなくなり、プレビュー更新のちらつきがなくなって、見やすくなります。倍率色収差補正では、エッジの色づきを観察しながらパラメータを追い込むため、プレビュー倍率を400%以上にしてください。パラメータ変更に対するプレビューへの反映が遅く使いづらい場合には、さらにプレビュー倍率を上げるか、ウィンドウを小さくしてプレビュー更新される部分のサイズを小さくすると快適に操作できます。

また、補正の際に拡大表示する絵のエッジ部分は、もちろん気になるところを選択するのが望ましいのですが、その中でも以下に挙げるような点に留意して選択してください。背景が真っ白に飛んでしまっているような明るい背景の中にあるエッジを避ける。

例では背景が飛んでいませんが、このような絵で明るい空を背景にして枝に収差が出ている場合は収差補正のための着目点として適しません。背景が飛んでしまっているような部分からは、多くの光が差し込んでおり、倍率色収差だけでなくコマ収差や非点収差の影響を強く受けた色づきが混在してしまいパラメータを追い込みづらくなるためです。エッジは、画面中心に対してできるだけ直交するエッジを選択する。

倍率色収差は、色ごとの結像倍率が異なるために発生する色づきです。したがって、画面中心からの放射状の線やエッジでは発生しにくく、直交するエッジで発生し易くなります。補正ための着目点としては、できるだけ直交する部分を選択することでパラメータの追い込みが楽になります。エッジは、できだけ画像の周辺部分を選択する。

倍率色収差の影響が大きいのは、画像の周辺部分です。正確に言うと画像の中心点から遠ければ遠い程、大きな色づきが現れます。調整に際しては、できるだけ画像周辺を着目点としてください。

※ このパラメータカテゴリには有効・無効の設定があります。詳しくは「4.22.1. 有効・無効の設定」を参照してください。

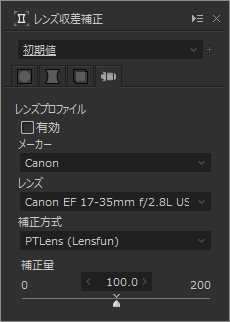

4.11.4. レンズプロファイル

レンズプロファイル

レンズプロファイル ![]() タブ内にまとめられた「レンズプロファイル」は、あらかじめ用意されたレンズ情報に基づいてディストーションの自動補正をおこなう機能です。

タブ内にまとめられた「レンズプロファイル」は、あらかじめ用意されたレンズ情報に基づいてディストーションの自動補正をおこなう機能です。

SILKYPIX Developer Studio Pro12では、オープンソースライブラリであるLensfunに付属のレンズデータベースをレンズ情報として使用しております。

Lensfunのレンズデータベースの詳細については、LensfunのWebサイト(英語)をご参照ください。

レンズプロファイルによる補正をおこなう場合、「有効」チェックボックスをONにします。

※ 本機能は、JPEG/TIFF/HEIF画像には使用できません。

※ 本機能を使用するために、あらかじめレンズデータベースから専用のデータファイルを生成しておく必要があります。

データファイルが存在しない場合はレンズプロファイルタブ内のコントロールは無効となり、本機能は使用できません。

詳しくは、4.11.4.5. レンズプロファイル用データファイルの生成をご参照ください。※ Lensfunのレンズデータベースやレンズ情報に関するお問い合わせは、弊社ではご回答いたしかねます。 何卒ご了承ください。

レンズプロファイルのコントロールは「レンズ収差補正」サブコントロールに含まれていますが、レンズプロファイルのパラメータは独立して扱われます。

ただし、「レンズ収差補正」サブコントロールのテイストのドロップダウンリストや、パラメータを編集した際のサブコントロール・アイコンの色付けの反映は共有します。

ただし、「レンズ収差補正」サブコントロールのテイストのドロップダウンリストや、「初期値に戻す」ボタンの動作は共有します。

レンズプロファイルのパラメータは、現像パラメータの貼り付けの対象外となります。

4.11.4.1. メーカー

レンズプロファイルを使用可能なレンズの一覧がドロップダウンリストに表示されます。

レンズプロファイルを適用したいレンズのメーカーを選択してください。

RAWデータのExif情報から適切なレンズプロファイルを特定できた場合、初期値としてそのレンズプロファイルのメーカーが設定されます。

適切なレンズプロファイルを自動で特定できなかった場合は、「メーカーとレンズを選択してください」と表示されます。

「メーカー」ドロップダウンリストには、以下のメッセージが表示されることがあります。

「データファイルが存在しません」

本機能を使用するために必要なデータファイルが見つからない場合に表示されます。

本ソフトウェアの起動時にレンズプロファイル用データファイルの作成をおこなっていない場合、本機能は使用できません。

レンズプロファイル用データファイルについては、「4.11.4.5. レンズプロファイル用データファイルの生成」をご参照ください。「メーカーとレンズを選択してください」

RAWデータのExif情報から適切なレンズプロファイルを自動で特定できなかった場合に表示されます。

この場合、メーカーとレンズをドロップダウンリストから選択することで、補正をおこなうことができます。

ただし、適切なレンズプロファイルが存在しない場合もありますので、ご注意ください。「補正対象外のRAWです」

本機能によるディストーション補正の対象外となるRAWデータが選択されている場合に表示されます。

SILKYPIX Developer Studio Pro12は、一部のRAWデータに対しては本機能を用いることなく常に最適な現像結果を表示しています。

このため、このようなRAWデータに対しては、本機能によるディストーションの自動補正をおこなうことはできません。「RAW以外には使用できません」

JPEG/TIFF/HEIF画像が選択されている場合に表示されます。

本機能は、JPEG/TIFF/HEIF画像では使用できません。「補正情報が見つかりません」

現像パラメータファイルに記録されているレンズプロファイルと同じレンズプロファイルが見つからなかった場合に表示されます。

レンズデータベースの更新などにより、該当のレンズプロファイルが削除されたり、名称が変更されている可能性があります。

調整結果を正しく再現するためには、調整をおこなった際と同一のレンズデータベース情報によるレンズプロファイルを用意する必要があります。

ドロップダウンリストを選択しなおして別のレンズプロファイルを適用することはできますが、現像パラメータファイルに記録されている情報は上書きされて失われますので、ご注意ください。

本機能を使用することができない場合、レンズプロファイルタブ内のコントロールは無効となります。

4.11.4.2. レンズ

選択中のメーカーに対するレンズの一覧がドロップダウンリストに表示されます。

レンズプロファイルを適用したいレンズを選択してください。

RAWデータのExif情報から適切なレンズプロファイルを特定できた場合、初期値としてそのレンズプロファイルのレンズが設定されます。

4.11.4.3. 補正方式

選択中のメーカーおよびレンズに対するプロファイルで利用可能な補正方式の一覧がドロップダウンリストに表示されます。

多くの場合は1つの方式のみ表示されますが、プロファイルによっては複数の方式から選択できる場合もあります。

補正方式が選択できる場合は、選択中の画像に対して補正がより正しくおこなわれるものを選択してご使用ください。

※ 補正方式はレンズプロファイルの情報に基づいて表示しているため、弊社より補正方式の選択方法や詳細についてご案内することは出来かねます。 何卒ご了承ください。

4.11.4.4. 補正量

レンズプロファイルに基づいておこなわれるディストーション補正の補正量を調整できます。

4.11.4.5. レンズプロファイル用データファイルの生成について

SILKYPIX Developer Studio Pro12にはLensfunデータベースファイルを同梱しておりますが、レンズプロファイルによる補正処理を高速におこなうため、データベースから専用のデータファイルをあらかじめ生成する必要があります。

SILKYPIX Developer Studio Pro12にはLensfunデータベースファイルを同梱しておりますが、レンズプロファイルによる補正処理を高速におこなうため、データベースから専用のデータファイルをあらかじめ生成する必要があります。

このデータファイルの生成は、本ソフトウェアの初回起動時やレンズデータベースが更新された際などに必要となります。

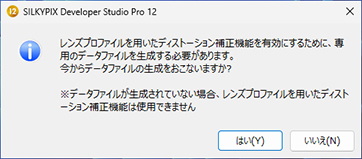

データファイルの生成が必要な場合、生成をおこなうかどうかの確認メッセージダイアログが表示されます(※)。

「はい」を選択すると、レンズデータベースから専用のデータファイルへの変換がおこなわれます。

メッセージダイアログ表示時に「いいえ」を選択することで、データファイルの生成を省略することができます。

ただし、データファイルが存在しない場合はレンズプロファイルタブ内のコントロールは無効となり、本機能は使用できませんのでご注意ください。

※ 本メッセージダイアログは、機能設定の「レンズプロファイル用データファイルの生成をおこなう」にチェックが入っている場合に表示されます。

チェックを外すと、データファイルの生成が必要な場合であっても本メッセージダイアログによる確認はおこなわれなくなります。

詳しくは、「1.3. レンズプロファイル用データファイルの生成をおこなう」をご参照ください。

4.12. 回転・デジタルシフト

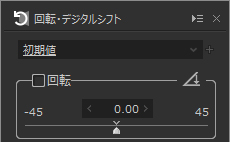

4.12.1. 回転

回転機能は、画像を回転させる機能です。

±45度の範囲で画像の回転角度を設定できます。時計まわりの方向がプラスです。

回転機能は、画像を回転させる機能です。

±45度の範囲で画像の回転角度を設定できます。時計まわりの方向がプラスです。

回転と同時に、元の画像比率の長方形に自動的にトリミングがおこなわれ、元の画像サイズへ自動的に拡大されます。これにより、回転しても現像後の画素数を一定に保つだけでなく、回転によって解像度が失われるのを防ぐことができます。 この方式により、回転によって失われる解像度の低下が抑えられるため、気軽にお使いになることができます。微妙に斜めに撮影してしまった場合の修正に威力を発揮します。

本ソフトウェアでは、±45度という大きな回転までを許していますが、大きく回転させると、失われる部分が大きくなります。

この場合には、「4.14.4. トリミング拡張」機能を利用して、回転によって失われるすべての画素を表示して必要な部分を切り取ることができます。

※ 回転・デジタルシフトのパラメータを変更しますと、初期の設定では自動的に一定時間グリッドが表示されます。 この機能の設定については、「9.2.3.3. グリッド設定」をご参照ください。

4.12.1.1. 回転ツール

回転ツールは回転角度を指定するのではなく、画像上の水平線または垂直線を指定することによって、視覚的に回転角度を調整するツールです。

表示モードがプレビュー表示モードもしくはコンビネーション表示モードの場合に、「回転・デジタルシフト」サブコントロール上の をクリックするか、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[回転ツール]を選択すると、操作モードが回転ツールとなります。

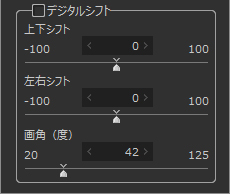

をクリックするか、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[回転ツール]を選択すると、操作モードが回転ツールとなります。